ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

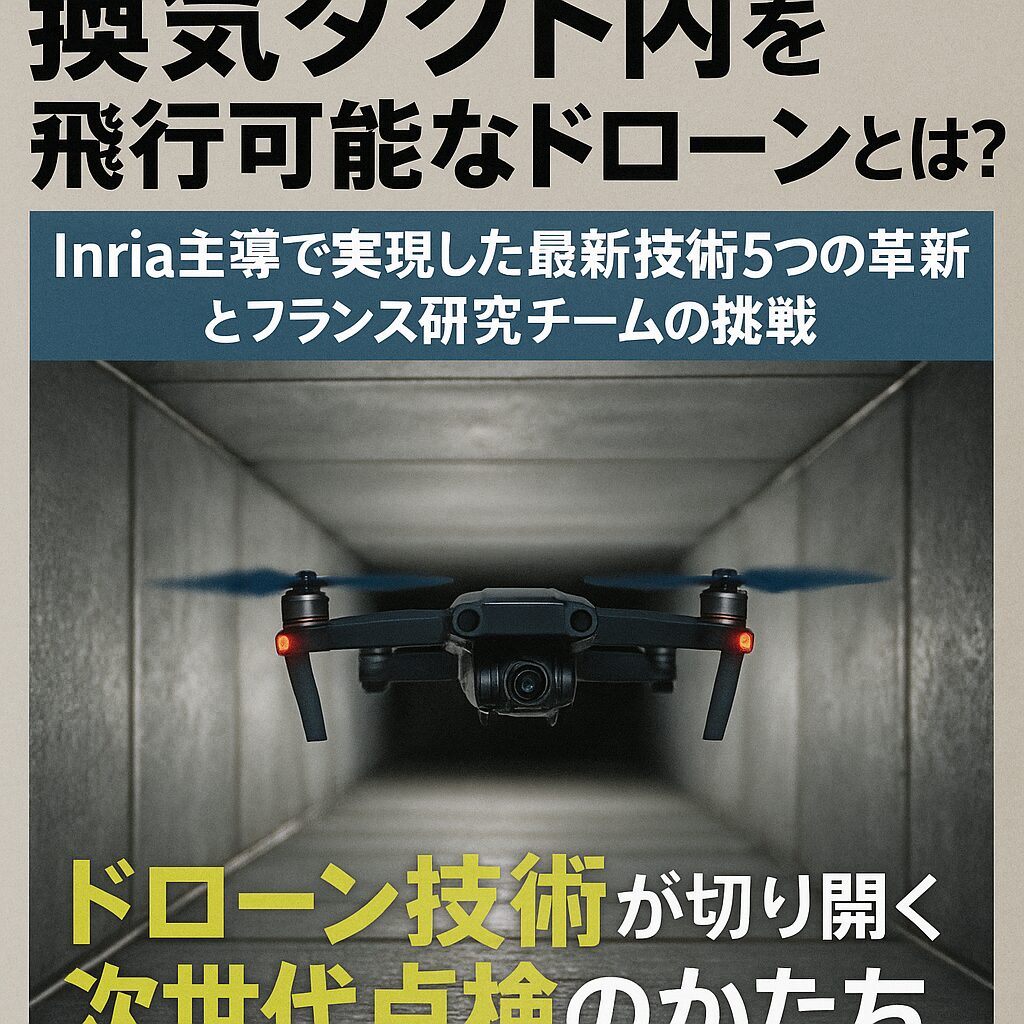

狭くて暗い空間でも飛べる――そんなドローンがついに登場!

「換気ダクト内を飛行可能なドローンって本当に実用化されるの?」

そんな疑問を持つあなたに朗報です。

Inria(仏国立研究機関)を中心とした研究チームが、まさにこのテーマに挑み、驚くべき成果を発表しました。

従来のドローンでは難しかった、風の流れが複雑で、視覚的目印も乏しい換気ダクト内。

そこで登場したのが、小型レーザーとAI制御を組み合わせた「狭所飛行特化型ドローン」です。

この研究では、フランス国立科学研究センター・ロレーヌ大学・エクス=マルセイユ大学も連携。

限界まで突き詰められた空気力学と機体制御の技術が、今後のインフラ点検・防災・保守管理の革命につながると大きな注目を集めています。

この記事では、「なぜ換気ダクト内を飛べるのか?」という核心に迫りつつ、以下のようなポイントをわかりやすく解説していきます。

- 換気ダクト内を飛行可能なドローンの開発背景と技術革新

- 今後の展開:産業・公共安全分野での応用と可能性

- まとめ:ドローン技術が切り開く次世代点検のかたち

また、記事ではドローン情報を扱うブログ「スカイテック」として、

この研究が日本の点検ドローン市場に与える影響や、今後ドローンを学ぶ人に必要な視点についても掘り下げます。

技術革新は、使う人次第で未来を変える力を持っています。

あなたが今この記事にたどり着いたのも、何かのきっかけかもしれません。

ぜひ、今後の参考に読み進めてみてください。

【JUIDAニュースレター】の最新情報からのものです。

詳細な情報や最新の更新については、JUIDAの公式サイトをご参照ください。

換気ダクト内を飛行可能なドローンの開発背景と技術革新

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

換気ダクトが抱える構造的課題と従来の点検手法の限界

私たちの身の回りにあるビルや病院、商業施設の中には、空調や空気の流れを制御するための「換気ダクト」が必ず存在しています。

しかし、この換気ダクト内の点検は、非常に困難な作業として知られてきました。

その理由は明確で、構造が細く入り組んでおり、人体が入れない空間が多いからです。

また、ダクトの内部は暗く、湿度や気流の変化も激しく、従来の点検装置やドローンでは対応しきれない場面が多数ありました。

実際に、老朽化した換気ダクトが原因で火災や空調トラブルを引き起こした事例も少なくありません。

それでも定期点検が進まなかったのは、「入れない」「見えない」「安定して飛ばない」という三重の課題があったからです。

Inriaが取り組んだ「confined space navigation(閉鎖空間ナビゲーション)」の挑戦

この根深い課題に対し、解決の糸口を見つけたのがInria(フランス国立情報学自動制御研究所)でした。

彼らが注目したのは、ドローンを「狭い・暗い・乱流の多い」閉鎖空間でも安定的に飛ばせる技術でした。

2025年7月、Inriaの研究者チームは「confined space navigation(閉鎖空間ナビゲーション)」という新たな研究プロジェクトを発表。

その中で開発されたのが、換気ダクト内を飛行可能な超小型ドローンです。

このドローンは、従来の機体では不可能だったような空間でも、安定してホバリングしながら点検を行えるように設計されています。

プロジェクトの中核をなすのは、AIと物理シミュレーションを組み合わせた制御技術で、空気の流れ・壁の距離・視覚的マーカーの有無といった複雑な環境下でも、飛行を続けられるのが特長です。

これにより、「点検ドローン=広い空間でしか使えない」という固定観念を覆す革新が実現しました。

開発に携わったフランス研究機関の役割(Inria・CNRS・ロレーヌ大学・エクス=マルセイユ大学)

この画期的なプロジェクトは、Inria単独ではなく、フランス屈指の4機関の共同研究として進められました。

・Inria(フランス国立情報学自動制御研究所)

・CNRS(フランス国立科学研究センター)

・Université de Lorraine(ロレーヌ大学)

・Aix-Marseille Université(エクス=マルセイユ大学)

特に、InriaとCNRSはAIと制御システムの開発に重点を置き、ロレーヌ大学とエクス=マルセイユ大学は、空気力学の実測・構造設計・筐体最適化など、実装のための理論を支えました。

研究代表者には、HUCEBOTプロジェクトのリーダーJean-Baptiste Mouret氏(Inria研究所)が就任し、空力解析とAI制御の融合が図られました。

このように、異なる分野の専門性を融合させた多機関共同の取り組みが、前例のないドローン技術の開発を可能にしたのです。

実現した5つの革新的テクノロジーとは

小型レーザーを用いた空間認識とAIによる自己位置推定

GPSが使えない換気ダクト内では、ドローンの自己位置推定が極めて重要になります。

そこで開発されたのが、小型レーザーによる距離測定とAIによる動きの解析です。

この機能によって、ドローンは自らの現在地をリアルタイムで把握し、機体を安定させながら進行方向を制御できるようになりました。

空気の流れを可視化するエアロマップ技術

空気の乱れが激しい換気ダクト内では、機体が押し戻されたり、回転したりするリスクが常にあります。

Inriaの研究チームは、ロボットアームと圧力センサーを使って数百か所の風力を測定し、安全な飛行ゾーンのマップ化に成功しました。

これが「エアロマップ」と呼ばれる技術であり、ドローンはそのデータを元に安定した飛行ルートを自動で選択します。

狭所用プロペラ設計と筐体最適化

ダクト内ではミリ単位の隙間が求められるため、従来よりも小さく、それでいてパワフルなプロペラ設計が必要でした。

研究チームは、CFD(数値流体力学)を用いて気流とプロペラの干渉を最小化し、回転効率を高めた特殊設計を導入。

また、筐体自体も軽量化されており、わずかな衝突にも耐えるカーボン素材が使われています。

非GPS環境での安定飛行を支えるニューラルネットワーク制御

ドローンの挙動は、わずかな乱気流でも大きく乱れます。

そこで活用されたのが、AIによる予測学習と安定化制御です。

機体は飛行中の揺れや傾きを自ら学習し、人間が操作せずとも姿勢を修正できるようにプログラムされています。

これはドローンの自律飛行技術の中でも、特に実用的なブレイクスルーとされています。

障害物回避とリスク予測の自動学習アルゴリズム

換気ダクト内では、突発的な障害物(落下物や内部の突起)も考慮する必要があります。

そこで搭載されたのが、機体前方のミニカメラとセンサーを連動させたアルゴリズムです。

これにより、ドローンは進路上の障害を事前に検知し、衝突前に自動で回避行動を取ります。

さらに、同じルートを複数回飛行することで、環境の変化を学習し、リスクの早期察知が可能となるのです。

このように、換気ダクト内での飛行を可能にするには、単なる小型化ではなく「空間認識・風解析・自律制御」のすべてを融合させたテクノロジーが必要でした。

Inriaとフランスの研究機関は、その全てを高次元で実現したのです。

産業・公共安全分野での応用と可能性

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

産業用点検ドローンとしての導入シナリオ(ビル・トンネル・送電設備など)

換気ダクト内を飛行可能なドローンは、単なる研究開発の域を超え、すでに産業分野への実用化が見えてきています。

なかでも注目されているのが、ビル設備・トンネル・送電インフラの保守点検分野です。

こうした構造物の内部は、長年にわたり「目視点検」や「人によるアクセス」が主流でしたが、高所・狭所・暗所といった条件が重なると、点検の精度や安全性に限界が生じていました。

特に老朽化した建造物では、足場の設置すらリスクとなる場面も少なくありません。

その点、換気ダクト内を飛行できるような超小型ドローンであれば、点検対象に直接アクセスする必要がなく、「非接触かつ安全・迅速」な設備確認が可能になります。

飛行制御にAIが導入されているため、入り組んだ空間でも自律的に飛行ルートを選択し、最小限の操作で広範囲の点検を完了できるのが強みです。

たとえば都市部の大型ビルでは、空調ダクト内の異常検知に使われ始めており、点検時間を従来比で40%以上短縮できたという報告も出ています。

災害対応や救助活動への応用ポテンシャル

産業用途以上にインパクトが大きいのが、災害対応や緊急救助活動への応用です。

地震・火災・浸水などの災害時には、構造物が崩れて人が近づけないケースが頻発します。

こうした閉鎖空間に小型ドローンを投入することで、倒壊した構造物の内部確認や、行方不明者の位置特定を迅速に行うことが可能になります。

また、換気ダクトや配管内のような人の侵入が不可能なルートからのアプローチも、ドローンならではの機動力です。

特に期待されているのは、毒性ガス・煙・有害粒子などが漂う空間でのセンサードローンの展開であり、人命を守る最前線での実用化が進められています。

Inriaの研究成果に基づき、赤外線カメラ・温度センサー・CO2検知装置などの搭載実験も進んでおり、日本国内でも消防庁や地方自治体との連携が期待されています。

換気ダクト以外の閉鎖空間への応用可能性(地下鉄構内、化学プラントなど)

技術の応用範囲は、換気ダクトにとどまりません。

たとえば地下鉄構内のメンテナンスでは、通路の奥に存在する空調スペースや電気配管ルートなど、極めてアクセスが困難な箇所が点在しています。

これらのエリアにも、狭小空間対応ドローンの導入が進む可能性があります。

また、化学プラントや製油所などの産業施設では、閉鎖された反応槽・配管・バルブ付近の検査が頻繁に行われます。

従来は人手と特殊装備を用いて行われていましたが、ドローンを使えばコストを大幅に削減しながら、より詳細なデータ取得が期待できます。

さらに、放射線環境下での検査や、爆発リスクのある空間における遠隔操作も現実味を帯びており、非接触型の検査手段としての期待値は高まる一方です。

法規制・ドローン運用ガイドラインとの整合性(日本・EUとの比較)

一方で、実用化に向けた障壁として避けて通れないのが「法規制」との整合性です。

日本では、国土交通省が定める航空法の飛行ルールにより、建物内やトンネル内での飛行は原則として申請不要である一方、安全管理の厳格さが求められます。

また、事故時の責任や機体の認証についても基準が明確にされつつあり、事前のリスク評価やマニュアル整備が必要です。

一方、EUではEASA(欧州航空安全庁)の規制により、オープン・スペシフィック・サーティファイドの3区分に従ってドローンの飛行を制限・許可しています。

このうち、換気ダクト内での飛行に近いケースは「スペシフィックカテゴリー」に分類され、飛行の内容に応じて飛行計画とリスク評価の提出が必要です。

日本も2022年からレベル4飛行(補助者なし目視外)に対応した制度改正が進みつつあり、今後は国際標準に合わせた運用ガイドラインの整備が求められます。

ドローンを扱う人材に求められるスキルと資格(JUIDA含む)

このような特殊環境下でドローンを扱うには、機体性能だけでなく、操縦者の高度な知識と判断力も必要不可欠です。

特に閉鎖空間での飛行では、視界の悪さ・GPS不使用・障害物の多さなど、通常の屋外飛行とはまったく異なる状況が想定されます。

そのため、JUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)が認定する講座などを通じて、機体制御・飛行計画・安全管理の3軸で教育を受けた人材が強く求められています。

また、換気ダクト点検や災害対応などの分野では、工学知識・映像解析・センサーデータの読み解きといったスキルも加味されるため、ドローン操縦技術に加えた「専門性の掛け算」が今後のキャリア構築に大きく関わってくるでしょう。

まとめ:ドローン技術が切り開く次世代点検のかたち

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

換気ダクト対応型ドローンがもたらす3つの価値

これまで人の手が届かなかった領域に、ドローンが静かに、しかし確実に入り込もうとしています。

特に換気ダクト内を飛行可能なドローンの登場は、これまでの「空撮機材」としてのイメージを超え、社会インフラを守る道具へと進化しつつあることを意味します。

この技術がもたらす価値は、大きく3つに集約されます。

第一に、安全性の確保です。

作業員が危険な場所に足を踏み入れることなく、状況をリアルタイムに把握できるようになります。

第二に、点検効率の向上。

従来なら数時間〜数日かかっていた点検作業が、ドローンによって短時間で完了するようになり、結果として大幅なコスト削減も見込めます。

そして、第三に点検精度の飛躍。

センサーやAIによる高精度データ取得が可能となり、目視では見落としがちな劣化や異常を検出できるようになります。

これらは、単なる機能の追加ではなく、点検という行為そのものの在り方を変える根本的な技術革新だと言えるでしょう。

技術と法整備が進む中で、私たちが取るべき選択肢

この分野は、まさに「これから伸びる」タイミングにあります。

その背景には、技術的な進歩に加え、国交省やJUIDAなどによる制度整備の進展が挙げられます。

レベル4飛行の解禁、操縦者資格の標準化、リスク評価の明確化など、「飛ばすための準備」が整ってきている今こそ、個人や企業が動き出す好機です。

特に、建築設備・インフラ・製造業に関わる事業者にとって、ドローン技術の活用は単なる業務改善ではなく、生存戦略に直結するテーマです。

現場の安全、コストの最適化、そして技術者不足の補完という側面でも、換気ダクト内を飛行できるようなドローンの導入は極めて合理的です。

一方で、個人の学び直しやキャリアシフトにも、大きな可能性を秘めています。

JUIDAの操縦技能資格や管理者講習を受講することで、法令に則った飛行が可能になり、企業からの信頼や受注にもつながるという好循環が生まれます。

日本のドローン業界への提言と読者への行動喚起

ここでひとつ明確にしておきたいのは、「ドローン=空撮ツール」という時代は、すでに過去のものになりつつあるという事実です。

今後は、点検・災害対応・遠隔医療・プラント保守・防犯監視など、より実務的・公共的な分野に活用の重心が移ると断言できます。

その変化に対して、受け身でいるのか、先手を打つのか。

その選択が、3年後・5年後のあなたの立ち位置を大きく左右するでしょう。

ドローン技術は、もう「遠い未来の話」ではありません。

今この瞬間にも、研究室では新しい機体が生まれ、現場では導入の準備が進んでいます。

そして、あなたがこの記事を読んでいるという事実こそが、その潮流にすでに足を踏み入れている証です。

次に動くのは、あなたの番です。

学びたい方はJUIDA認定スクールへ。

現場導入を検討している方は、機体選定・飛行申請・操縦者教育など、まずは小さな一歩から始めてみてください。

このブログ「スカイテックラボ」では、今後も最新の技術動向・資格情報・実践ノウハウを発信していきます。

ドローンがあなたの仕事や人生に、きっと新しい視点をもたらしてくれるはずです。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!