ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

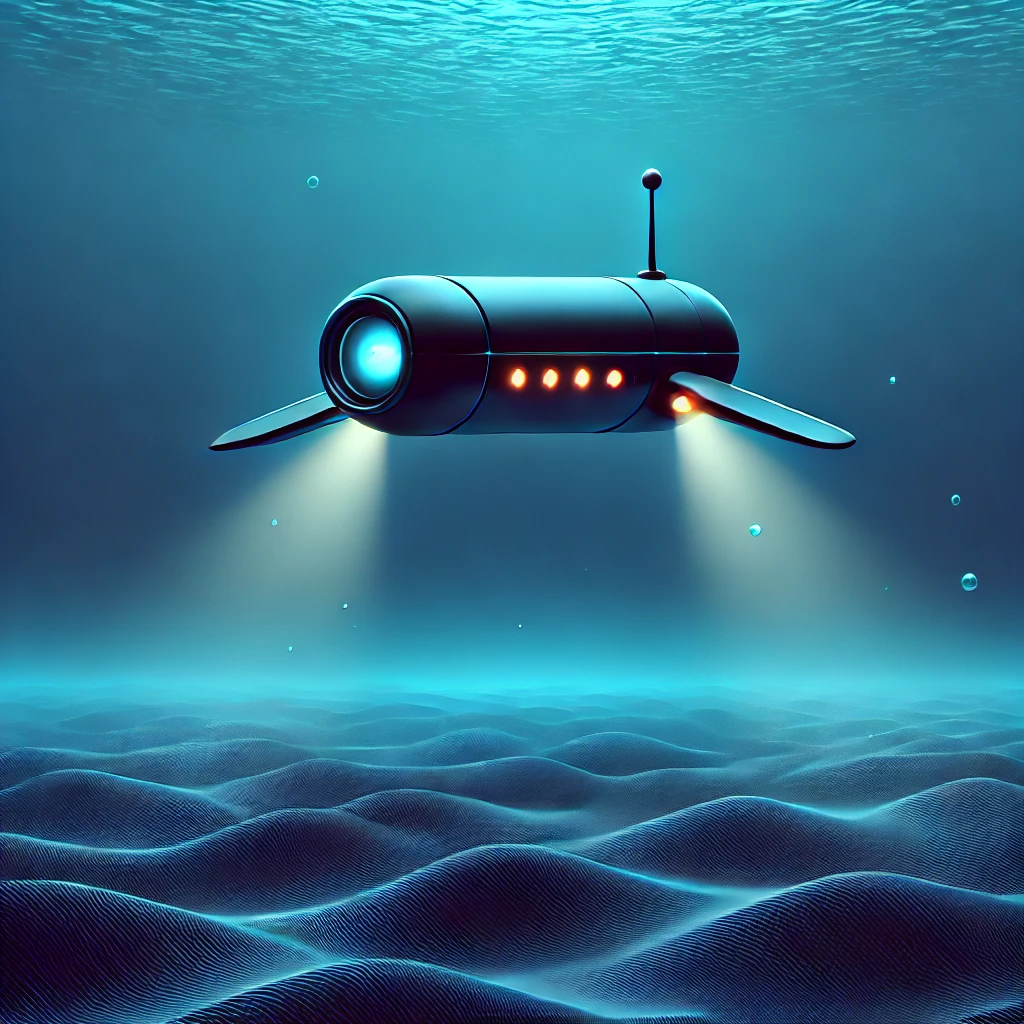

小型深海ドローンが、ついにマリアナ海溝の深淵に挑んだ──。

このニュースに、胸を躍らせたドローンファンも多いのではないでしょうか。

2025年3月、中国の中北京航空航天大学が開発した重さ16gの小型深海ドローンが、地球で最も深い場所のひとつ、水深10,666mのマリアナ海溝への探査に成功しました。

この発表に、筆者も目を疑いました。

「あれほどの水圧に耐えられるのか?」

「本当に小型のまま制御できるのか?」

と、多くの疑問が頭をよぎったのです。

しかし、記事を読み解くほどに、ソフトアクチュエータや形状記憶合金、そして新素材「キラルメタマテリアル」など、先端技術の結晶がこの成功を支えていたことが明らかになりました。

このプロジェクトは単なる「研究成果」にとどまらず、海底資源開発・深海生物の生態解明・海底遺跡の探索といった分野にまで大きな影響を及ぼす可能性を秘めています。

本記事では、この画期的なニュースをただ要約するだけではありません。

なぜ「小型深海ドローン」の開発が今重要なのか?

日本はこの技術開発競争にどう立ち向かうべきなのか?

など、独自の視点から深掘りしていきます。

空と海の最前線を見つめる者として、あなたにぜひ読んでいただきたい内容です。

※本記事の一部情報は、【JUIDAニュースレター】の最新情報からのものです。

詳細な情報や最新の更新については、JUIDAの公式サイトをご参照ください。

小型深海ドローンを開発した理由とその重要性

なぜ今、深海探査が注目されているのか?

深海には、まだ人類が解明していない「資源」と「生命」が眠っています。

特に近年注目されているのが、メタンハイドレートやレアアースといった戦略的資源です。

海底数千メートルの深さに眠るこれらの資源は、再生可能エネルギーが主流となる未来社会において、技術的にも経済的にも重要な価値を持つとされています。

同時に、地球温暖化が進む中で、深海の生態系や海流の観測データは、環境問題の解決にもつながる鍵を握ります。

しかし、人が乗り込む探査機や大型ROV(遠隔操作型無人潜水機)では、コスト面・リスク面の課題が残されており、小型で安全かつ高性能なドローン技術の登場が強く求められていたのです。

そんな背景で誕生したのが、中北京航空航天大学による「小型深海ドローンの開発」でした。

地球最後のフロンティア「深海」への挑戦

宇宙と同じく、深海もまた「未知の世界」です。

にもかかわらず、宇宙探査には膨大な国家予算が投じられる一方で、深海探査の技術開発は後れをとっていました。

実際、地球の海底のうち約80%はまだ人類の目が届いていない領域だといわれています。

そこには新種の生物だけでなく、私たちの生活や産業を大きく変える可能性を秘めた資源が眠っているのです。

深海の探査を加速させるためには、高圧・低温・暗黒の三重苦を突破できる次世代ロボットの開発が不可欠です。

小型で軽量なドローンであれば、輸送・展開もスムーズで、柔軟な探査が可能になります。

これこそが、今「小型深海ドローンを開発」する最大の意義だといえるでしょう。

中北京航空航天大学の戦略的な研究開発背景

今回の開発を主導したのは、中国の名門・中北京航空航天大学。

航空宇宙工学において世界的評価を受けている同大学が、なぜ深海に進出したのでしょうか?

その理由は、中国政府が掲げる「海洋強国戦略」にあります。

陸だけでなく、空・海の先端技術の自立開発を国家目標に掲げる中国では、深海探査も安全保障やエネルギー戦略に直結する重要分野として位置づけられているのです。

この流れの中で、同大学は航空分野で培ったアクチュエータ設計や自律制御技術を、深海向けドローンへと転用。

さらに、中国科学院や浙江大学との連携により、実証段階にまでこぎつけたというわけです。

このように、大学・研究機関・国家が一体となって推進したプロジェクトだからこそ、今回の成果は大きな意味を持ちます。

中北京航空航天大学が開発したドローンの特徴

重さ16gの超小型構造が可能にした柔軟性

今回、開発されたドローンの最大の特徴は、わずか16gという驚異的な軽さにあります。

全長50cmほどのボディに、推進器やセンサー、リチウム電池、さらにはAIベースの制御ユニットまでが詰め込まれており、それでいて深海1万mの水圧にも耐える構造が実現されています。

この小型化により、ドローンは海底の狭隘な空間でも自在に移動でき、複数台による同時調査や長時間観測も可能に。

まさに「深海のスカウト部隊」としての機能を果たすのです。

従来の大型ROVと異なり、船上の支援システムやケーブル接続を必要とせず、機動力の高い運用ができる点も大きなメリットといえます。

「キラルメタマテリアル」とは?新素材の役割

ドローンの設計に使用された素材の中でも注目すべきが、「キラルメタマテリアル」です。

これは人工的に設計された特殊構造体で、通常の物質では再現できない異常な物理特性を発揮します。

深海では、水圧が1平方センチあたり1トンにも達する環境下で部品が変形・破損しやすいため、このような応力分散性に優れた新素材が欠かせません。

また、キラル構造が生むねじれやたわみは、ドローンの柔軟な動きや回避行動にも貢献しており、生物のような挙動を実現しています。

ソフトアクチュエータと形状記憶合金の技術的価値

深海圧力に耐える仕組みとは

このドローンが1万m級の深海で動作する秘密は、ソフトアクチュエータと形状記憶合金にあります。

一般的なモーターや機械式関節は高圧環境下で動作が困難ですが、ソフトアクチュエータは柔軟でしなやかに曲がる構造を持ち、力を分散することで破損リスクを回避できます。

一方、形状記憶合金は一定の温度変化に応じて元の形に戻る金属素材で、ドローンの推進・旋回・浮上など複雑な動作を支える原動力となっています。

このような先進技術の組み合わせによって、従来の常識を覆す「軽量×高耐久」の深海ドローンが実現したのです。

マリアナ海溝探査の成果と意義

世界最深部での無傷回収に成功

2025年3月、中北京航空航天大学が開発した小型深海ドローンは、水深10,666mのマリアナ海溝に投入され、完全無傷で回収されました。

この深度は人類がアクセス可能な最深のポイントの一つであり、そこでの機器の安定動作と回収成功は、まさに歴史的な出来事といえます。

深海という過酷な環境では、わずかな水漏れや部品の変形が即座に機器の破損につながります。

その中で16gという極限まで小型化されたドローンが、約20分間の行動記録と探査データを持ち帰ったことは、既存の深海技術の常識を根底から覆す成果となりました。

この成功によって、今後の深海探査におけるアプローチやドローン開発の方向性が大きく変わることが予想されます。

10,666mの深海で何が分かったのか?

今回のドローンには、カメラ・圧力センサー・温度計などが搭載されており、マリアナ海溝の地形・生物・水質データが初めてミリ単位で可視化されました。

特に興味深いのは、従来の調査機器では検知できなかった微細な堆積物の動きが記録された点です。

これにより、海底プレートの動きや地震発生メカニズムの研究にも貢献できる可能性が出てきました。

また、水圧下でも安定して動作する新型センサーの有効性が示され、次世代の環境監視機材としての活用も視野に入っています。

確認された新たな海底生態系と今後の応用

ドローンの撮影映像からは、高圧・低温・無光という条件下でも生命が育まれている様子が確認されました。

特に、深海熱水噴出孔近くに生息する未確認の微細生物や、移動パターンの異なる甲殻類の映像は、研究者に大きなインパクトを与えています。

この成果は、医療・バイオ・素材工学にも波及しうる知見であり、深海を舞台とした新たな産業創出の可能性を拓くと考えられます。

小型深海ドローンによる探査は、単なる科学的成果にとどまらず、「深海の実用化」という未来ビジョンに直結するものとして世界的に注目されています。

技術者視点で見る、国際的な深海開発競争

他国の深海探査ロボットと中国の差

現在、深海開発において先行している国々には、アメリカ・日本・フランスなどがあります。

アメリカのWHOI(ウッズホール海洋研究所)が開発した「Nereus」や、日本の「かいこう7000」シリーズなど、いずれも高度な深海調査実績を持っています。

しかし、中国の今回のドローンは、軽量・高耐圧・自律制御の3要素が揃った初の機体であり、これは既存機の「大型・有人・高コスト」路線とは一線を画します。

さらに、中北京航空航天大学が航空宇宙技術を応用した点も特徴的で、精密制御や軽量素材において抜きん出た成果を見せているのです。

日本企業・研究機関の取り組みとの比較

日本はこれまで、JAMSTEC(海洋研究開発機構)を中心に深海調査をリードしてきました。

無人探査機「かいこう」や「しんかい6500」など、有人・無人の両面で成果を挙げており、世界的評価も高いです。

しかし、超小型・高機動型ドローン分野ではやや出遅れているのが実情です。

主に大型調査船からの展開を前提とした開発が中心であり、分散型運用や低コスト化への対応はこれからといえます。

JAXAやJAMSTECが開発しているドローンとの違い

JAXA(宇宙航空研究開発機構)では、宇宙探査機の小型化や自律航行技術が進んでいますが、それらの技術を海中に応用する動きはまだ限定的です。

一方、中国の深海ドローンはすでに実証済みで、複数の有人潜水艇と連携した探査実績もあります。

この「運用実績」の差は、国際競争で明確なアドバンテージとなって表れています。

日本が技術競争で劣らないために必要な視点

日本が深海ドローン分野で再び先頭に立つには、柔軟な産官学連携が鍵となります。

スタートアップと大学が共同で取り組み、行政がフィールド提供や法規制の緩和を行うような構図が必要です。

さらに、航空宇宙産業・自動車産業での精密制御技術を海中技術へ転用する動きも今後強化すべきでしょう。

中でも注目したいのが、JUIDAが推進する海中ドローン講習制度や実証フィールドの整備。

これにより、次世代のオペレーター育成と技術普及が進む可能性があります。

国家的な予算支援と民間投資を呼び込む体制が整えば、「海底のJAXA」を日本に実現する未来も夢ではありません。

小型深海ドローン技術の今後の可能性

海底資源開発に向けた応用性

深海には、人類未踏の豊富なエネルギー資源が眠っています。

特に注目されているのが、メタンハイドレートやコバルト、ニッケルなどを含むマンガン団塊。

これらは再生可能エネルギーや次世代電池の材料として注目を集めています。

しかし、これらの資源を開発・管理するには、従来のROVや有人潜水艇ではコスト・安全性・継続性の面で限界があります。

そこで有望なのが、小型かつ高機能な深海ドローンの活用です。

現在開発が進むドローンは、複数台によるネットワーク型運用が可能で、遠隔地からの同時操作やデータ収集にも適しています。

これにより、“人が行けない”深海での常時監視や精密マッピングも実現可能となるのです。

今後は、地熱発電や海底パイプライン敷設に伴う調査・保守への応用も広がっていくと予測されます。

海底インフラ・環境調査・考古学への展開

小型深海ドローンの利点は、資源調査にとどまりません。

例えば、海底ケーブルや洋上風力発電のインフラ点検においても、ドローンの高速展開・リアルタイム映像取得能力が極めて有効です。

さらに、環境モニタリングや海底生態系の継続観測といった“非破壊型調査”でも、軽量なドローンは海洋生物への影響が少なく、貴重なデータ取得に向いています。

また、近年では海底に沈んだ古代都市や難破船など、考古学的価値の高い遺物調査にも注目が集まっており、緻密な操作性と画像解析能力を持つドローンが期待されています。

一般消費者向けへの小型化応用も視野?

このような先端技術が、将来的に一般市場に降りてくる可能性も否定できません。

現在でも、一般向けに販売されている水中ドローン(ROV)は存在していますが、その多くが浅瀬やダイビング用途に限られています。

しかし、深海対応技術の小型・低価格化が進めば、教育分野・趣味・漁業・研究支援といった形で、消費者の手にも届く時代が到来するでしょう。

すでに一部の先進国では、学生向けの海洋ドローンプログラムや教材開発が始まっており、日本でもJUIDAなどが普及促進を進めています。

小型深海ドローンを開発することで生まれる新たな市場に、国内メーカーやベンチャーがどう参入していくかが今後の焦点です。

【考察】深海技術の進化がもたらす未来とは

空から海へ、ドローンの進化はどこまで進むのか

これまで、ドローンというと「空を飛ぶ機体」という印象が強くありました。

しかし、現在その重心は着実に“水中”へも移行しています。

実際、空用ドローンで培われた自律飛行技術やセンサー統合技術が、海中ドローンにも応用されはじめています。

加えて、AIによる航路学習や障害物回避の精度も年々向上しており、「操作の難しさ」は着実に解消されつつあるのです。

この進化が進めば、一人の技術者が多数のドローンを遠隔で同時運用するという未来も現実のものとなるでしょう。

深海×AIによる“無人探査時代”の幕開け

AIと組み合わせた深海ドローンの運用は、まさに「無人探査時代」の先駆けです。

すでにいくつかの研究機関では、AIによる自律探査システムが試験運用されており、探査対象の自動分類・緊急時の判断・収集データの解析といったタスクの自動化が進んでいます。

これにより、人が現場に行かなくても高度な探査活動を持続的に行える社会基盤が形成されていきます。

今後は、地球環境の持続可能性を支える“インフラ技術”として、空・陸・海の境界を越えるドローン技術が主役となるでしょう。

「人類がまだ知らない場所を、人の手を介さずに可視化する」 そんな未来を可能にするのが、小型深海ドローンの進化なのです。

【比較】他の深海探査ドローンと何が違う?

市販されている小型ROVとの違い

一般に市販されている小型ROV(Remotely Operated Vehicle)は、水深数十〜数百メートルの範囲を想定して設計されています。

水中カメラやLEDライトを搭載し、ダイビングや簡易調査用途では重宝されていますが、マリアナ海溝のような超深海にはまったく対応できません。

一方、今回「小型深海ドローンを開発」した中北京航空航天大学の機体は、耐圧性能・制御精度・素材技術のすべてが桁違いです。

それは単に「潜れる深さ」が違うというだけでなく、耐久性・信号処理・自律行動能力にも格段の差が見られます。

市販品の多くはテザー(ケーブル)で操作されるのに対し、中北京のドローンは完全自律型で、限られたバッテリー内での高効率な動作が可能となっています。

これにより、遠隔地での長時間ミッションも実現できるのです。

性能/サイズ/価格/操作性の比較

性能面では、深度対応の限界が最大の違いです。

市販ROVの多くは100〜300m対応ですが、中北京のドローンは1万m超。これは素材や設計思想そのものが異なるからです。

サイズはむしろ市販品よりもコンパクト。

重さ16gという数字は衝撃的です。

ここに高度な素材加工技術とアクチュエータ設計が詰め込まれている点は、先進工学の結晶といえるでしょう。

価格面でいえば、市販品は10万〜50万円前後ですが、研究機関が開発した高性能機体は数千万円規模とされます。

ただし、大量運用・スケールダウン技術が進めば、価格低下の可能性も見込まれます。

操作性については、市販品は一般ユーザー向けに直感的なUIが多く、一方で深海ドローンは専門知識が求められます。

しかし、AI制御や自律学習が進めば、将来的には操作の専門性も不要になるかもしれません。

軍事・商業・研究、それぞれの目的による違い

ROVやAUV(自律型無人潜水機)は、その用途によって設計思想が異なります。

軍事分野では「機密性」「探知回避性能」「爆発物処理」などが重視され、商業では「コストパフォーマンス」や「作業効率」が優先されます。

研究分野におけるドローンは、観測精度・センサー搭載能力・継続的データ収集能力が最重要とされ、使い捨てではなく回収して再利用する前提で開発されることが多いです。

中北京航空航天大学の機体は、まさにこの研究用途に特化したものであり、一回の探査で複数の科学的成果が期待できる「高付加価値ドローン」と言えるでしょう。

【まとめ】小型深海ドローンが拓く「深海の民主化」

一部の国家・企業だけの領域ではなくなる未来

これまで、深海探査は大規模な国家予算を持つ政府や一部の巨大企業に限られていました。

莫大な費用、専門技術、複雑な法規制が、それを“限られた者の遊び場”にしていたのです。

しかし、小型深海ドローンが開発されたことで、その構図は変わりつつあります。

技術の小型化・自律化・分散化が進む今、研究者や教育機関、スタートアップ企業ですら、独自の深海プロジェクトを立ち上げられる可能性が出てきました。

「深海の民主化」とは、まさにこうした変化を指します。

それは単に費用の問題だけではなく、知識・好奇心・問題意識がある人すべてにアクセス可能な世界を意味します。

この動きはやがて、持続可能な資源開発・環境保護・科学の自由研究にも繋がり、人類の視点を広げる礎になるでしょう。

日本も活かせるこの技術、あなたならどう使う?

日本は四方を海に囲まれた海洋国家であり、資源・研究・防災といった多くの面でこの技術を活用するポテンシャルを持っています。

たとえば、日本海溝や沖縄トラフに眠るレアメタルの探査や、伊豆諸島周辺の海底火山のリアルタイム観測、さらには津波や地震の予測精度向上など、多岐にわたる活用シーンが想定されます。

民間レベルでも、教育現場での教材利用、漁業分野での漁場調査、高齢者でも使える防水型生活補助ドローンなど、発想次第で日本ならではの活用が広がるはずです。

あなた自身が深海ドローンの未来をつくる一員になる──その選択肢は、もはや夢ではありません。

最新情報はXで発信中!

現場のリアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!