ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

【注目の技術革新】

2025年4月、ソニー株式会社が発表した

「ドローンへの搭載が可能なLiDARデプスセンサー」

が、空撮・点検・測量の業界に新たな衝撃を与えています。

私も日々ドローンの実務に関わっている身として、この発表には本当に驚かされました。

「こんな小型で高性能なセンサーがついに来たか」

と、心の中で叫んだのを覚えています。

今までのドローン用LiDARは、大型で高価格、しかも屋外や低反射環境での安定性に課題がありました。

しかし、今回、ソニーの新製品

「AS-DT1」

は、重量わずか50g・業界最小クラス・高精度測距・屋内外対応と、従来の常識を覆す仕様です。

特に点検・測量・物流・災害調査といった現場では「機体の軽量化」と「安定した距離測定」が不可欠です。

このLiDARの登場で、これらの分野に新しい選択肢が加わるのは間違いありません。

この記事では、ソニーが開発したLiDARデプスセンサーの魅力を徹底的に解説し、他社センサーとの比較、導入メリット、実際の活用シーンを具体的にご紹介します。

「ドローンをもっと高精度に、安全に、スマートに運用したい」

そう考えているあなたには、必見の内容です。

ドローン業界に革命!LiDARデプスセンサー「AS-DT1」とは?

ソニー株式会社が開発した「AS-DT1」の概要

「ついに、ドローンに最適化された次世代のLiDARが登場」

——そう言い切れる理由が、2025年4月にソニー株式会社から発表されたデプスセンサー「AS-DT1」です。

この製品は、これまで業界の課題とされていた「大型・重量・精度の不安定さ」といった要素を根底から覆しました。 本体わずか50gという驚異の軽量性に加えて、3次元での正確な距離測定が可能というスペックを備えています。

ソニーが長年にわたり培ってきた光学技術とセンサー技術の融合により、ただ小型であるだけでなく、過酷な環境下でも正確な距離検知ができるという、まさに「プロユース」仕様に仕上がっています。

空撮や測量といった高度な用途から、物流倉庫内の搬送ドローン、災害調査まで、活用範囲は急速に広がっています。

こうした進化は、単なるガジェット好きや空撮ユーザーだけではなく、建設・インフラ・防災領域などに従事する現場技術者にとっても極めて実用的かつ導入価値の高い技術です。

もちろん、既存のドローンセンサーと比べて価格やサイズで不安を抱く読者もいるかもしれません。

しかし、この「AS-DT1」は、そうした懸念を払拭するために生まれたと言っても過言ではありません。次のセクションでは、従来型LiDARとの具体的な違いについて掘り下げていきましょう。

従来のLiDARと何が違うのか?

軽量化と堅牢性の両立

まず特筆すべきは、その圧倒的な小型・軽量設計です。

本体は幅29mm×高さ29mm×奥行31mm、重量50g。

これは現在市場に出回っている他社製LiDARと比較しても、飛行性能を損なわずに搭載可能なサイズ感です。

特に、飛行可能時間や安定性に影響を受けやすい小型ドローンでは、センサーの重量が運用制限の大きな壁となっていました。

AS-DT1はこの壁を打ち破る存在として、軽量性と堅牢性を兼ね備えています。

また、ボディ素材にはアルミ合金を採用。高い耐衝撃性と防塵・防滴性能も持ち合わせているため、点検・土木・林業・災害現場など、タフな現場にも安心して投入できます。

dToF方式で高精度測距を実現

ソニー「AS-DT1」が搭載する技術的中核は、Direct Time of Flight(dToF)方式の採用にあります。

これは、従来のToF(タイムオブフライト)方式よりもはるかに高速かつ正確な測距を実現する技術で、複数の測距点から得たデータを瞬時に三次元化できるのが最大の強みです。

センサーには、SPAD(Single Photon Avalanche Diode)という高感度な素子を使用。

これにより、反射率の低い被写体や、曇天・逆光といった視認性の悪い環境下でも、±5cmの誤差で正確な距離を測定できます。

これまで「暗所や粉塵環境でLiDARは使えない」とされていたシーンにも、本機は問題なく対応可能。

実務では、この差が致命的な機体損傷や誤動作の回避につながるケースもあります。

さらに、屋外では最大20m、屋内では最大40mの測距レンジを誇ります。

橋梁の裏側やダムの壁面、林間飛行など、人が近づけない場所でのデータ取得も可能にします。

次のセクションでは、こうした技術力が実際にどんな現場でどのように評価されているのか、「AS-DT1」が注目される理由をさらに深掘りしていきます。

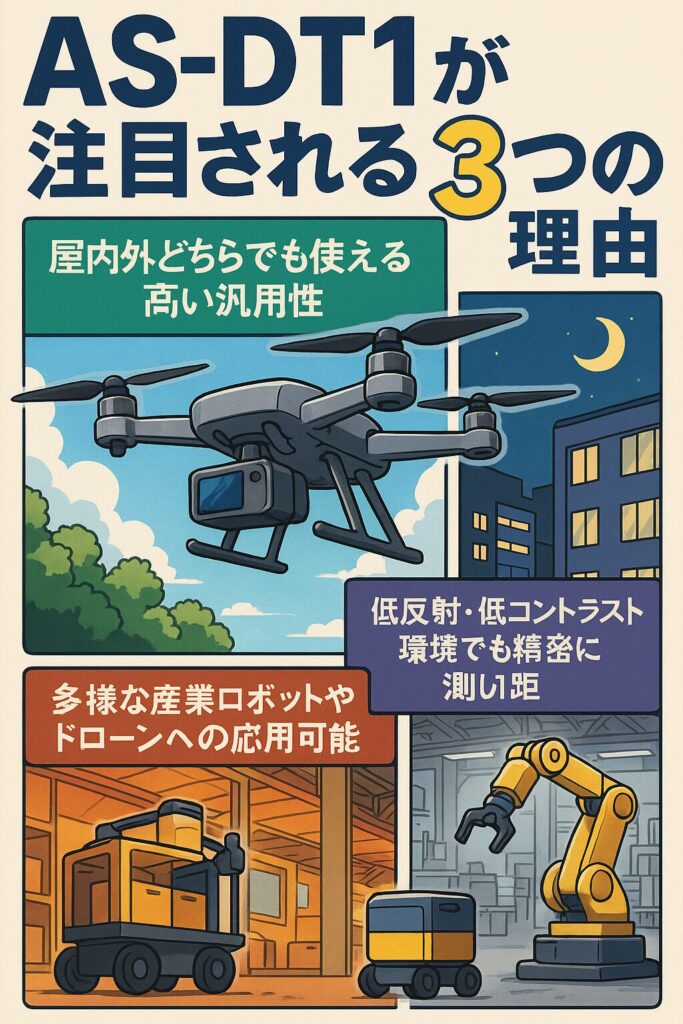

「AS-DT1」が注目される3つの理由

屋内外どちらでも使える高い汎用性

ドローン用途で最大の課題は、飛行環境の多様性に対応できるかどうか。

この点において、ソニーの「AS-DT1」は極めて高い汎用性を誇ります。

屋内では照明の影響、狭所飛行、GPSの非対応といった独自の制限があります。

一方、屋外では気象条件や太陽光の干渉が大きな要因になります。

従来のLiDARセンサーの多くは、いずれかの環境に最適化されているのみで、両方に対応できる製品は少数でした。

「AS-DT1」はDirect Time of Flight(dToF)方式を採用することで、真夏の晴天下(10万ルクス)でも20m、屋内では最大40mの測距が可能という性能を実現。

これは、建設現場の屋外点検から、物流倉庫内の搬送用ドローンにまで対応できるレベルです。

また、センサー本体がわずか50gという軽さでありながら、防塵・防滴にも優れているため、突然の雨や粉塵の舞う環境でも信頼性を保つことができます。

このような汎用性の高さは、運用現場での機材統一、メンテナンスコストの削減という面でも利点が大きく、企業の導入意欲を大きく後押ししています。

低反射・低コントラスト環境でも精密に測距

LiDARの最大の弱点は「見えないものを見ようとする」場面での精度低下です。

特に、黒い樹木や濡れた地面、人の衣服など、反射率の低い被写体に対しては、従来型では測定が困難でした。

しかし「AS-DT1」は、SPAD(Single Photon Avalanche Diode)センサーを搭載しており、1つの光子を高感度で検出できる性能を持ちます。

そのため、暗所や低照度環境でも対象物との距離を±5cm以内の誤差で測定可能です。

また、複数点を同時に計測できるマルチポイント測距機能を搭載しているため、斜面や湾曲した壁面でも、面としての3Dデータ取得が可能。

これにより、狭所点検や事故現場の立体復元など、“正確な奥行き”が必要とされる場面において力を発揮します。

現場での測距誤差は業務の正確性に直結します。

特に、精度が要求される測量・インフラ点検業務では、この特性が明確な差を生み出すでしょう。

多様な産業ロボットやドローンへの応用可能性

汎用性や精度の高さも魅力ですが、「どこまで使えるか」が最も重要な導入判断基準です。

「AS-DT1」が注目される最大の理由は、適用範囲が極めて広いという点にあります。

例えば、点検用ドローンでは、高所や橋梁の裏側など、人がアクセスできないエリアのスキャンが求められます。

物流ロボットでは、障害物の回避と経路予測が重要です。

さらに、飲食店内の配膳ロボットなど、パーソナルスペースを保ちながら人間と共存する設計が求められます。

これらの要件に応えられるのが、「AS-DT1」の3次元認識能力です。

サイズがコンパクトで設置自由度が高いため、小型機体やAGV(無人搬送車)にも組み込みやすく、AIと連携したリアルタイム処理との相性も抜群です。

ドローンをはじめとするモビリティ領域において、「AS-DT1」は一つのセンサーで複数の用途をカバーできる“次世代の基盤技術”になると私は見ています。

次のセクションでは、実際の導入現場を想定した「用途別活用シーン」について、さらに具体的に掘り下げていきます。

用途別に見る!ドローン×LiDARの活用シーン

インフラ点検:橋梁・ダムなどへの活用

点検業務は「人が近づけない場所」ほど重要な情報が隠れている

——この現実を打破する手段として、ドローンに搭載可能なLiDARデプスセンサーは最前線で活用されています。

特に橋梁やダムなどの構造物では、定期点検が法令で義務付けられており、老朽化による事故を未然に防ぐためにも、構造内部の詳細なスキャンが不可欠です。

しかし、従来の人力点検ではアクセスできる範囲に限界があり、目視確認にもブレや漏れが生じやすいのが実情です。

ここで登場するのが、ソニーの「AS-DT1」を搭載した産業用ドローンです。

軽量かつ高精度な3次元距離測定により、橋の裏面やダムの縦壁など、人間の入れない空間を飛行しながらスキャンできます。

屋外晴天下でも20mのレンジを維持するdToF方式は、太陽光干渉の強い現場でも安定稼働が可能。

さらに、点群データをそのままCADソフトやBIM設計に活用できる形式で出力できるため、データ活用のスピードも飛躍的に向上します。

災害調査・人命救助:過酷な環境下でも有効

災害発生直後の「初動対応」こそ、ドローン×LiDARの真価が問われる場面です。

がれき、倒壊建物、水没地帯など、人が足を踏み入れられない状況下でもリアルタイムに地形を把握する手段として、LiDARセンサーの搭載はほぼ必須となっています。

実際に、地震や洪水、山崩れが起きた地域では、上空からの3Dスキャンにより安全な進入ルートの把握や、人命救助のためのスペース確保に役立てられています。

「AS-DT1」は、粉塵・低照度・複雑地形という3つの悪条件が重なっても、高感度SPADセンサーの恩恵で、反射率の低い対象や水分を含んだ地面でも正確に距離を把握します。

例えば、倒壊した建物の瓦礫の下に人がいるかもしれない状況でも、従来型センサーでは見えなかった「段差」や「空間の奥行き」を抽出可能。

これは人命に関わる情報であり、自治体やレスキューチームが導入する理由にも直結しています。

物流・倉庫内自動化:AGVやAMRへの応用

ドローン以外でも、「自律搬送」というキーワードにおいてLiDARのニーズは加速度的に高まっています。

とくに、AGV(無人搬送車)やAMR(自律走行ロボット)の普及が進む物流現場では、衝突回避・障害物検知・経路最適化のために高精度なセンサーが欠かせません。

倉庫内はGPSが使えず、棚やパレット、作業員などの可変的な障害物が多いため、正確な位置情報とリアルタイムの空間認識が求められます。

ここで「AS-DT1」が優れているのは、高解像度な3D認識をコンパクトな筐体で提供できるという点です。

AGVやAMRにおいて、センサーの取り付け位置や重量は設計自由度に直結します。

「AS-DT1」はわずか50gの超軽量・小型サイズでありながら、既存のROS(Robot Operating System)との親和性も高く、導入コストを抑えながら高精度化を図れる現場対応力が魅力です。

また、マルチポイント測距ができることで、複数の障害物を同時認識できるため、「ヒトとの協働」や「複数台運用」にもスムーズに対応できます。

このように、「AS-DT1」は空だけでなく、地上の移動ロボティクスにも革命的な変化をもたらす中核センサーとして期待されています。

他社LiDARセンサーとの比較

Velodyne・Ousterなどとの性能差

LiDAR業界で圧倒的なシェアを誇るVelodyneやOusterと、ソニーの「AS-DT1」はどこが違うのか。この疑問は、ドローン導入を検討する多くの技術者・導入担当者の関心事項です。

まず、Velodyneに関しては、360°スキャンを実現する「回転型LiDAR」に代表される製品群で知られています。

車載用途や高精度測量では確かな実績がありますが、構造が複雑でサイズが大きく、ドローンへの搭載には不向きという側面もあります。

また、消費電力が高く、熱管理も必要とされます。

一方Ousterは、デジタルLiDARを武器に、小型・軽量化に注力した製品を展開しています。

確かにAS-DT1と近い領域で競合していますが、屋内環境や低反射環境での測距安定性に関しては、ソニーのdToF方式とSPADセンサーの組み合わせが優位性を発揮します。

また、AS-DT1は点群データのノイズが少なく、3次元認識の均一性・正確性が高いため、倉庫や災害現場といった実用現場での信頼性に強みがあります。

特筆すべきは、ソニー独自の映像・センサー技術との統合性です。

ドローン機体に搭載されたカメラや画像認識AIとの連携がしやすく、単なる測距デバイスではない「拡張性の高さ」が、AS-DT1を選ぶ理由として増えています。

コスト・重量・精度のバランス評価

コスト、重量、精度——この三要素は、現場導入の決定打となる評価軸です。

「AS-DT1」はこのバランスにおいて、非常に優秀なポジションにあります。

まず、コストについて、VelodyneやOusterの上位モデルは1台あたり50万円〜100万円を超える場合もあり、さらにシステム構築費が追加で発生します。

高性能である反面、個人事業者や中小企業には導入障壁が高いと言えるでしょう。

それに対し、「AS-DT1」は現場用途に最適化されている分、価格帯も中堅層向けに設計されており、初期費用と運用コストを抑えながら実装できます。

重量面でも、Velodyne製センサーは大型ドローンでの運用が前提となりますが、AS-DT1はわずか50gという軽量性が大きな武器です。

これは、飛行可能時間やペイロードに直結し、バッテリー節約や高所点検のリスク低減にもつながります。

精度については、±5cmの誤差範囲内で測距できる高精度性能を備えつつ、低反射や暗所への対応力も高い点が優れています。

これは、都市部の構造物調査や夜間業務、粉塵・霧のある災害現場など、多様なシーンで威力を発揮する理由です。

結果として、「AS-DT1」は、コストを抑えつつも、実務レベルで求められる性能を高水準で満たす、非常にバランスの取れた選択肢であると断言できます。

次章では、こうした特徴を踏まえ、本機が今後どのように普及していくか、そしてドローン運用現場にどんな影響を与えるのかを、私「スカイテックマスターK」の視点で考察していきます。

スカイテックマスターKの考察:この技術は普及するか?

AS-DT1が中小ドローン事業者にもたらすインパクト

「AS-DT1」は、大手企業だけのものではない。

私がそう感じたのは、実際にドローン講習や現場撮影のサポートを行う中で、中小の事業者やフリーランスの方々のニーズを肌で感じているからです。

彼らに共通するのは

「高性能機材を導入したいけれど、コストや重量の制約で二の足を踏んでしまう」

という悩みです。

確かにこれまでは、LiDAR=大型で高価というイメージがありました。

しかし「AS-DT1」は、その常識を大きく覆す存在です。

わずか50gの筐体に詰め込まれた高精度測距機能、そして反射率の低い対象物にも対応できるSPADセンサーの組み合わせ。

これによって、小型ドローンでも

「測れなかった場所を、測れる」

ようになったのです。

例えば、住宅点検や農業の植生マッピングといったニッチな分野では、今まで高性能なセンサーを載せることすら難しかった機体にも導入可能になり、新たな収益モデルの創出にもつながると考えています。

加えて、スカイテックラボでも紹介しているように、資格取得者やスモールビジネスオーナー向けのドローン活用ノウハウは、今後ますます「データ取得の質」が問われる方向に進んでいます。

そうした時代において、AS-DT1のようなセンサーが標準装備となる未来は、すでに現実味を帯びてきているのです。

今後の市場動向とソニーの可能性

ドローン業界は、単なる飛行機体から“空中の情報収集デバイス”へと進化しています。

この流れの中で、「どんなセンサーを搭載しているか」が競争力の源になります。

ソニーが「AS-DT1」で打ち出したのは、小型・高性能・低価格という3拍子そろったラインアップ。

これは、ドローンの「部品市場」の価値を見直す動きとも連動しており、センサーそのものがブランドとなる時代の幕開けを象徴しています。

実際に、2024年以降のグローバル市場動向を見ても、ドローン×AI×センサーの連携技術は、防災・農業・物流・スマートシティといった多分野に広がっており、日本でも実証実験ベースから実運用へと加速している現状があります。

ソニーというブランドが持つ信頼性と、既存技術との互換性の高さを考慮すると、AS-DT1は今後、教育機関や自治体レベルでの導入も増加すると予測されます。

これは、安価な海外製品にはできない、「国産の安心感」も含まれているためです。

さらに、今後の進化として期待したいのは、ソニー独自の画像認識AIとの統合です。

カメラとLiDARの融合解析が一般化すれば、飛行中にリアルタイムで3Dマップを生成し、障害物を自動回避しながらルート最適化できる——そんな時代が本当にやってきます。

ドローンの用途が日常へと広がっていくなかで、AS-DT1はその中心にいる可能性が高いと、私は確信しています。

まとめ~ドローン用LiDARの未来と「AS-DT1」の可能性~

導入のハードルと解決策

どれだけ優れたセンサーであっても、「使われなければ意味がない」

——これはドローン業界のリアルな本音です。

今回取り上げたソニー株式会社のLiDARデプスセンサー「AS-DT1」も例外ではなく、実際に導入を検討する現場ではさまざまなハードルが存在しています。

第一に挙げられるのが、コスト面の心理的なハードルです。

高性能センサー=高額というイメージが根強い中で、少しでも予算を抑えたい中小事業者や個人パイロットにとっては、初期投資が大きな障壁になります。

しかし、「AS-DT1」は50gという軽量筐体に、屋内外で使用可能な高精度距離測定を搭載しつつも、大手他社製品に比べて比較的安価な価格帯に収まっていることがポイントです。

導入におけるリスクを下げるうえで、この価格戦略は明確なアドバンテージとなります。

次に、操作性やインターフェースに対する不安もよく聞かれます。

だが、ここはさすがソニー。

カメラやセンサー、映像処理分野での豊富なノウハウがあり、既存のソニー製ドローンや他メーカーとの互換性を意識した構成が施されているため、初心者でもスムーズに活用できるUIとマニュアル体制が整えられています。

加えて、今後JUIDAなど国内の教育・認定機関との連携が進めば、導入前のトレーニングや資格制度とも連携しやすくなり、「技術と運用のギャップ」を埋める環境が整っていくと見込まれます。

今後の技術革新への期待と展望

LiDARは「空間をデータ化する」という概念の中核を担う存在です。

従来は建設や測量に特化していたこの技術が、ドローンと融合することで、点検・農業・災害対策・都市管理など、多分野にわたって応用が進んでいます。

特に「AS-DT1」は、Direct Time of Flight方式×SPADセンサーという先進構成により、これまで不可能だった細部の3次元測定を可能にしたという点で、明確な技術的ブレイクスルーとなっています。

将来的には、ドローンが単に映像を撮るだけでなく、空間そのものを認識・解析し、その場でAIが判断する時代が訪れるでしょう。

そうなると、LiDAR+AI+クラウド連携といった技術が必須になってきます。

ソニーが目指しているのは、おそらく「センサー単体の販売」ではなく、センサーを中心とした新たなドローンプラットフォーム構築です。

この視点に立てば、「AS-DT1」は単なる計測機器ではなく、未来のドローンビジネスの“核”になる可能性を秘めていると言えます。

私たちユーザー側も、これからの活用場面を想定しながら、機体設計や運用スキーム、法規制とのバランスを含めた準備が求められるでしょう。

LiDAR搭載型ドローンの未来は、すでに始まっています。

それを一歩リードする存在として、「AS-DT1」は注目に値する製品です。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!