ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

「どうすれば長時間飛べる省エネ型ドローンが作れるのか?」という問いに対し、驚くべき技術革新が発表されました。

それが、アルバトロスの飛行を模倣したUAV(無人航空機)です。

米・シンシナティ大学が中心となり、DARPA(国防高等研究計画局)から約1億円の支援を受けて開発が進められているこのプロジェクト。

筆者も最初にこのニュースを知った時、「生物模倣(バイオミメティクス)」とドローンがここまで融合してきたのかと、正直ゾクッとしました。

注目すべきは、“羽ばたかずに飛び続ける”という仕組み。

まさにアルバトロスが海上を数千kmも滑空する原理を再現しようという壮大な試みなのです。

しかも、AIとセンサー技術を掛け合わせて、「風を読む」「空を滑空する」ことをアルゴリズムに組み込む設計だというから驚きです。

本記事では、この最新UAVプロジェクトの狙いと仕組みを徹底的に解説。

さらに、現役ドローンパイロットの私が見たこの技術の”実用性”についても、独自の視点で分析します。

ドローン業界の未来、あるいはJUIDAライセンス取得を目指す人にとって、何がチャンスで何が注意点なのかもまとめています。

「風に乗るドローン」のインパクトとは何か?

本記事を読み進めることで、あなたは単なるニュースの裏側にある“本質的な価値”を手に入れられるはずです。

アルバトロス型ドローンとは?新UAV開発の背景と目的

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

シンシナティ大学とDARPAが手を組んだ理由

2025年7月、アメリカのシンシナティ大学が発表した研究プロジェクトが、ドローン業界に大きな波紋を広げました。

その内容は、アルバトロスの飛行メカニズムを模倣する無人航空機(UAV)を開発するというものです。

この取り組みには、国防高等研究計画局(DARPA)から70万ドル(約1億円)以上の研究資金が投じられ、国家規模での支援が行われています。

注目すべきは、資金面だけではありません。

DARPAがこの研究に強く関心を示している背景には、「空中での持続的な監視・情報収集」という軍事的側面が存在しています。

一般的なドローンは、バッテリーの制約で1回の飛行時間が30〜60分程度と限られています。

しかしこの新型UAVは、自然の風の力を利用し、羽ばたき無しで長時間滑空できる設計が可能となるため、従来型ドローンでは不可能だった「省エネ+長距離監視」が現実味を帯びてきたのです。

DARPAが持つ防衛技術開発の知見と、シンシナティ大学の航空宇宙工学の知見が合流することで、民生・軍事を問わない次世代UAV開発が一気に加速しているのです。

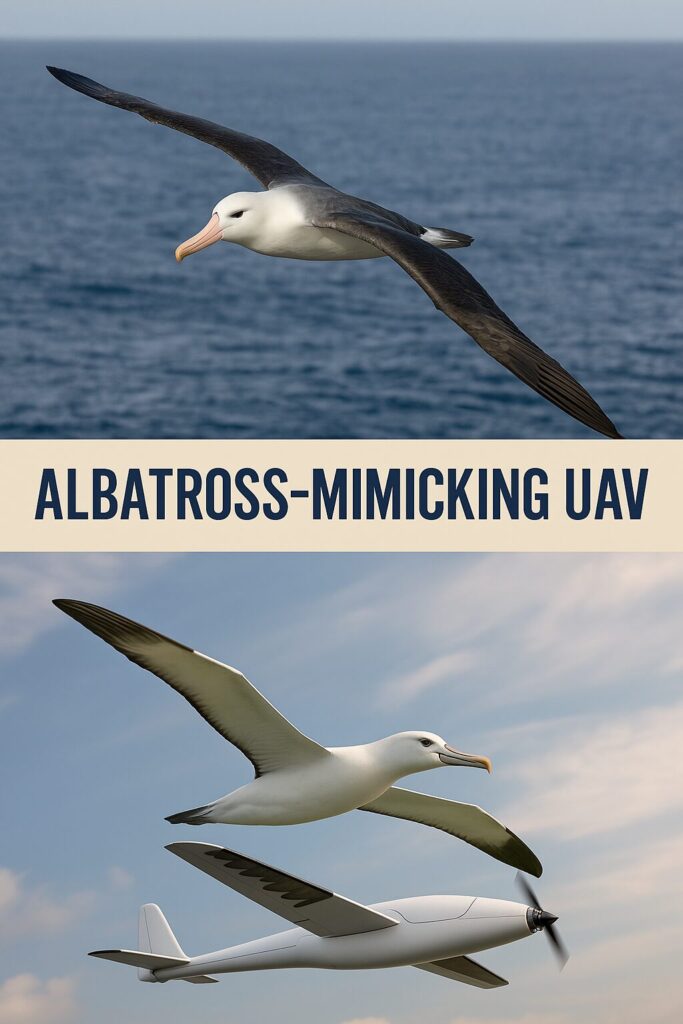

なぜ今「アルバトロス」なのか?飛行特性に秘められた革新性

アルバトロスは、翼長3メートル超を誇る大型の海鳥で、一度の飛行で数千kmを滑空することが可能とされています。

その秘密は、「ダイナミック・ソアリング(動的滑翔)」と呼ばれる飛行技術にあります。

これは、高低差のある風の流れを巧みに利用し、エネルギーを消費せずに高度を上げ下げしながら飛び続けるという驚異の仕組みです。

シンシナティ大学の研究チームはこの点に着目し、風の変化をリアルタイムで察知し、最適な飛行角度や速度を選択するアルゴリズムを搭載したUAVを設計。

まさに、アルバトロスが空を舞うように、「羽ばたかずに滑空」しながらエネルギー効率よく飛ぶことを目指しています。

こうした構造が実現すれば、山間部や海洋上など、GPSや基地局に頼らないエリアでの長時間自律飛行が可能になります。

つまり、バッテリーの限界という常識を打ち破る、全く新しい発想のUAVが誕生しようとしているのです。

従来のドローンとの違いとは?生物模倣技術がもたらす進化

このドローンが注目される最大の理由は、従来の回転翼型ドローンとはまったく異なるアプローチを取っている点にあります。

一般的なドローンは、プロペラによって上昇・ホバリング・移動を行いますが、これは大量の電力を消費する構造です。

一方、アルバトロス型UAVは“滑空”を主体とする飛行方法を採用し、エネルギー効率を最大限に引き上げているのです。

この違いは、まるで自転車と帆船ほどの差があるといっても過言ではありません。

動力に頼るのではなく、風という自然の力を計算して活用するという発想が、これまでのドローン開発とは一線を画しています。

風を“読む”ドローン?センサーとAIの連携構造

この飛行を成立させるためには、風速・風向・高度の変化などを精密に捉えるセンサー技術が不可欠です。

さらに、そうした気象データをリアルタイムで解析し、最適な飛行パターンを即時判断するAIアルゴリズムとの連携が求められます。

シンシナティ大学の研究チームは、この点においても革新的な取り組みを進めており、「風を読む知性」をUAVに実装しようとしています。

この技術は、GPSや人間の操縦に頼らずとも目的地にたどり着く、完全自律型飛行への扉を開く鍵となるでしょう。

羽ばたかずに滑空する技術の応用性

このドローンの可能性は、軍事や災害監視といった分野にとどまりません。

例えば、環境モニタリングや海洋観測など、人間が立ち入ることが困難な場所でも長時間のデータ収集が可能になります。

加えて、滑空主体の構造はプロペラ音も少なく、野生動物の生態調査や静音性が求められるエリアでの飛行にも適しています。

商業利用では、長距離物流や海上航路の監視といった、これまで不可能とされていた分野での展開が視野に入ってくるでしょう。

省エネ・長時間飛行・静音・自律制御という4つの要素を同時に満たすドローンは、現在の市場には存在していません。

その意味で、アルバトロス型UAVの実用化は、「ドローン=短時間・近距離の道具」という認識を根底から覆す力を持っているのです。

軍事・環境・物流…アルバトロス型UAVの可能性

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

国防・災害対策における利活用シナリオとは

現在のドローン技術が抱える最大の課題は「飛行時間の限界」です。

しかし、アルバトロスを模倣したUAVの登場により、この壁が崩れつつあります。

特に国防や災害対応の分野において、この技術がもたらす価値は計り知れません。

例えば、災害発生直後の現地調査。

地上からのアクセスが不可能な被災地において、連続飛行が可能なUAVで広域を把握できることは、初動対応のスピードを格段に上げる要素になります。

従来のドローンでは都度バッテリー交換が必要でしたが、滑空主体のアルバトロス型なら1回の発進で広域・長時間のカバーが可能です。

国防においては、監視・偵察・通信中継など多様な任務が想定されます。

とくに「静音飛行」が可能な構造であることは、敵に気付かれずに上空を飛行できるという点で大きなアドバンテージとなります。

空中からの継続的な情報収集や状況把握を可能にするこのUAVは、まさにミッション遂行を“持続させる”飛行ロジックの体現者と言えるでしょう。

環境モニタリング・海上監視での導入メリット

国防だけではありません。

アルバトロス型ドローンの最大の武器は自然界との親和性にあります。

風の力を読み取り、羽ばたかずに滑空し続ける構造は、環境への負荷が極めて小さく、特に海洋監視や野生動物の調査など、繊細なミッションに最適です。

筆者が注目したのは、AIセンサーによるリアルタイム気象判断機能です。

これにより、台風接近時の風の流れや大気汚染の拡散シミュレーションを空から収集・可視化できるというメリットが生まれます。

衛星や有人航空機と比べてコストも圧倒的に安く、自治体や研究機関にとって導入ハードルが下がることもポイントです。

加えて、航続距離の長さは「海上不審船の監視」「違法漁業の取り締まり」「環境破壊の監視」などにも応用が広がります。

特にGPSが届きづらい海上での自律飛行が可能である点は、他のドローンでは成し得ない独自性を持っています。

これらの機能はまさに、アルバトロスが海を飛ぶように、テクノロジーが自然を味方につけるという象徴的な使い方です。

AI自律飛行と低消費エネルギー型UAVの商用展開

物流分野におけるドローン活用は、すでに世界中で実証実験が進んでいます。

しかし、現在の商用ドローンでは重量物の運搬や長距離移動は難しいとされています。

その点で、エネルギー消費が抑えられるアルバトロス型UAVは、物流革命の鍵となり得ます。

滑空飛行による低燃費と、AIによるルート最適化機能が組み合わされば、「自然エネルギー×物流」の新たな形が見えてきます。

山間部の診療所へ薬を届ける、離島へ緊急物資を送るといった用途で、バッテリー切れの心配なく無人で配送可能な仕組みは、社会インフラの新たな一手となるでしょう。

また、長時間飛行が可能なことで、ドローン配送の課題であった“途中の再充電・中継ステーション”の必要がなくなる可能性があります。

これにより運用コスト・メンテナンス負担が激減し、企業側の参入障壁も一気に下がると予想されます。

すでに欧州では、グライダー型UAVによる再生可能エネルギー監視や農地モニタリングなど、実運用の事例も登場しており、日本でもその流れは確実に加速するでしょう。

現在の課題:自律航行精度とリアルタイム風解析の壁

もちろん、実用化までには課題も存在します。

最大の壁は、風を読むためのセンサー制度と自律制御の信頼性です。

気象条件が急変する中で、ドローンが正しく風向きを判断し、自らの姿勢や速度を調整できるかが鍵になります。

これには高度な演算能力とリアルタイムフィードバックが必要で、現状では高額なハードウェアと研究開発コストがかかるのも事実です。

また、風を掴むような“滑空主体”の構造では、離陸・着陸時に滑走路的な空間が必要となるケースもあり、都市部での運用には向かない面も残されています。

この点をどうクリアするかが、今後の開発における最大の焦点です。

とはいえ、それを補って余りあるほどのメリットがあるのも事実。

今後のソフトウェア改善やAI予測精度の進化により、これらの課題も段階的に解決されていくでしょう。

国内ドローン産業との比較:日本企業が学ぶべき点とは

日本のドローン産業は、法規制や航空法対応に慎重な傾向があり、海外に比べてやや保守的な一面があります。

しかし、アルバトロス型UAVのような革新的な構造に触れることで、「飛ばす」から「滑らせる」へのパラダイムシフトが求められる段階に来ていると感じます。

例えば、農業用ドローンや測量用ドローンにおいても、滑空型の設計思想を取り入れることで航続距離や稼働時間が大きく向上する可能性があります。

また、JUIDA(一般社団法人 日本UAS産業振興協議会)が主導する技術基準や安全教育も、次世代の滑空型UAVに対応したカリキュラムを模索すべき段階に入っているのではないでしょうか。

今後、国内メーカーがこの潮流に乗り遅れないためにも、世界の動きを俯瞰した柔軟かつ挑戦的な研究開発体制の構築が急務です。

日本ならではの精密な制御技術と、生物模倣の思想が融合すれば、世界に通用する独自ドローンが誕生する日もそう遠くはないはずです。

まとめ:持続飛行ドローンがもたらす新時代|今後の展望と私たちへの影響

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

今後の実用化ロードマップと注目の技術開発スケジュール

アルバトロスを模倣したドローンの実用化は、2025年時点ではまだ研究段階にあります。

しかし、DARPAからの1億円規模の支援が付いたことで、実証実験と技術検証のフェーズが本格化しています。

現時点で明らかになっているのは、2026年末までにAI飛行アルゴリズムの精度検証、2027年には海洋飛行実験、そして2028年には商用化に向けた最初のパートナー企業の募集が始まるというスケジュールです。

この流れは、従来のドローン技術の進化と比べても異例のスピードです。

特に、「羽ばたかずに滑空する」という飛行の基本構造を持つUAVが、商用段階に入るのは初のケースであり、今後数年が技術史的にも極めて重要な転換点になることは間違いありません。

開発スケジュールが進む中で、同時に規制整備や飛行ルールの見直しも進行しており、日本国内でも今後の航空法改正の動向が注目されます。

滑空型UAVのように、新たな挙動や空域の利用形態をもつ機体が普及していくには、制度の柔軟性も重要です。

JUIDA資格保有者が知っておくべき応用領域とは

この技術進化の流れの中で、JUIDA資格保持者や講習受講中の方が注目すべきポイントがあります。

それは、「滑空型ドローンが活躍する新しい領域を誰が最初に開拓できるか」という点です。

従来のドローン業務では、点検・測量・農薬散布・撮影などが主なフィールドでしたが、アルバトロス型UAVが対象とするのは“遠隔・広域・低コスト”という新軸のミッションです。

具体的には、海岸線の環境変化の定点観測、海上風力発電所の定期巡回、さらには災害時の通信インフラの空中維持など、これまで人が立ち入れなかった場所への長期滞在型ドローンとしての役割が期待されています。

JUIDAライセンスを保有している方であれば、こうした新領域に必要な法規制理解や安全運航ノウハウは既に備わっています。

あとは「どの機体に触れるか」「どのシーンで応用するか」という視点を変えるだけで、ビジネスチャンスを先行して掴むことができるのです。

ドローン愛好者・事業者にとってのチャンスと選択肢

アルバトロス型UAVは、ドローンが趣味から事業へと進化する過程においても、大きな可能性を秘めています。

個人のドローン愛好者にとっては、「長く飛ばしたい」というシンプルな欲求をテクノロジーが叶えてくれる革新。

そして事業者にとっては、バッテリー制約を超えることで“新しい仕事”が生まれるという変革です。

実際、これまで参入できなかったエリア、例えば山間部や無電波地帯での物流、広大な牧草地の動物モニタリングなど、滑空主体UAVでこそ実現できるタスクが増えています。

これまでプロペラの回転数で制御していた飛行モデルとは異なり、風を読む・感じる・掴むといった感覚的な飛行ロジックを活かすことで、今までにない映像体験や情報収集の精度向上が可能になります。

そのため、今後はドローン教習所やスクールでも、「滑空型」「バイオミメティクス飛行制御」といった講座が開設される可能性があります。

すでに複数の海外スクールではそうしたプログラムが始まっており、これからJUIDAライセンスを取得する人にとっても、新しい知識の武器になることは間違いありません。

まとめ:生物模倣UAVが切り開く未来とは?

このプロジェクトを通して、私たちはドローンというテクノロジーが持つ本質的な力を再確認しました。

それは「飛ぶ」ことの可能性を、自然に学び、自然に返していくという姿勢そのものです。

アルバトロスのように、無理なく、風に逆らわず、エネルギーを最小限に抑えて空を進む構造は、私たちの社会のエネルギー問題やインフラ課題にも直結する大きなヒントを与えてくれます。

人間が自然を模倣し、その知恵を借りて新たな飛行スタイルを築く。

この考え方こそが、今後のテクノロジーに必要な哲学ではないでしょうか。

スカイテックマスターKの所感:革新はいつも空からやってくる

筆者自身、これまで多くのドローンを扱ってきましたが、この「滑空型ドローン」という発想は、これまでにないワクワクを感じさせてくれました。

特に空撮や監視というジャンルでは、滞空時間の限界を超えることで、作品の質や情報の網羅性が飛躍的に高まります。

また、JUIDA講習の現場でも、「飛ばす=上昇させる」だけではないという新しい飛行哲学を伝えたいと感じています。

今後、こうしたUAVが国内でも普及していく中で、常に“未来の飛び方”を提示する存在であり続けたいと思っています。

革新はいつも、空から始まります。

そして、その風を、どう受け止めるかはあなた次第です。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!