ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

2025年4月、韓国の重工業大手斗山エナビリティが航空業界の巨人大韓航空と無人航空機(UAV)エンジン開発に向けた覚書を締結したという一報が、業界内外に大きな波紋を広げました。

この提携は単なる企業間の協力にとどまらず、韓国政府の2030年戦略に直結する国家プロジェクト級の取り組みであり、斗山エナビリティが担うのは、まさに“飛ぶエンジン”の心臓部ともいえる航空用ガスタービンの核心技術です。

私自身、これまで様々なドローン技術や航空産業に触れてきましたが、民間と軍用、そして有人・無人の垣根がなくなりつつある現在、この動きは日本市場やJUIDA資格者にも無関係ではありません。

今回の記事では、斗山エナビリティと大韓航空がなぜ今、手を組んだのか?、背景にある韓国の国家戦略とは?、そしてこれが私たちの生活やビジネスにどのような影響を与えるのかまで、5つの注目ポイントから詳しく紐解いていきます。

単なるニュースの要約ではなく、スカイテックラボ独自の視点と現場感覚で、深掘りして解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

斗山エナビリティが注目される理由とは?

韓国国内における斗山エナビリティの立ち位置

韓国の重工業分野を牽引する存在として、斗山エナビリティ(旧・斗山重工業)は、長年にわたりエネルギーとインフラ分野において国家的な信頼と技術力を築いてきました。

特に原子力や火力発電所向けのタービン・ボイラー技術に強みを持ち、韓国国内外での発電設備建設で高い実績を上げています。

近年では、世界的なカーボンニュートラル化の流れを受け、同社は再生可能エネルギー領域にも積極的に投資。

そこから更に一歩進んで、航空機エンジンの開発という“新たな産業領域”に足を踏み入れました。

この動きは、ただの業態拡大ではなく、国家戦略に沿った民間企業の挑戦として注目される要因となっています。

エネルギーから航空へ──業態転換の背景

斗山エナビリティがなぜ「空」へ飛び出したのか?

その背景には、韓国政府が進める「航空エンジン技術の国産化」構想があります。

韓国はこれまで、航空機エンジンの多くを海外からの輸入に依存しており、技術的な自立が喫緊の課題でした。

そこで白羽の矢が立ったのが、高温・高圧環境に耐える「ガスタービン」のノウハウを持つ斗山エナビリティだったのです。

同社は長年の火力発電用タービン開発を通じて、航空エンジンと構造的に共通する重要部品

――熱部品(ホットパーツ)に特化した技術を蓄積しています。

これらの技術は、民間航空機だけでなく軍事用途のUAV(無人航空機)にも転用可能であり、国家レベルでの技術蓄積という意味でも極めて重要な意味を持つのです。

UAV分野への進出が意味するもの

今回の大韓航空との覚書は、斗山エナビリティが次なる成長エンジンとして、無人航空機(UAV)市場に本格参入する重要なステップといえます。

UAV市場は今、商業用ドローンと軍事用無人機が急成長する一大産業。

韓国はもちろん、日本やアメリカ、中国でも巨額の研究開発が続けられています。

斗山のように、商用エネルギー技術と軍需エンジン開発の両輪を持つ企業は非常に珍しく、まさに「ハイブリッド型テクノロジー企業」といえるでしょう。

さらに注目すべきは、UAVの活用領域が農業、物流、災害対策、監視、さらには空飛ぶクルマなどへと広がっている点です。

こうした多用途展開が可能なプラットフォームを「心臓部」から支える存在として、斗山エナビリティは今後ますます国際的な競争力を高めていくと考えられます。

これらの背景を押さえることで、次項の「大韓航空とのMOUの具体内容」がより深く理解できるはずです。

大韓航空との覚書(MOU)の概要と狙い

覚書の具体的な内容と分担体制

斗山エナビリティと大韓航空が2025年4月に締結したMOU(覚書)は、単なる業務提携ではなく、韓国の航空技術自立を推進する国家レベルのプロジェクトに位置づけられています。

この覚書によって、両社は明確な役割分担を行っています。

斗山エナビリティは航空エンジンの開発を担当し、大韓航空は航空機システムの統合開発を担うという構成です。

注目すべきは、開発対象が民間ではなく無人航空機(UAV)である点です。

さらに、推力5,000~15,000lbf級の中〜大型エンジンに加え、100~1,000lbfの小型UAVエンジンにも着手することで、用途の幅を広げています。

このような広範なエンジンラインアップを共同開発することで、韓国全体の「航空パワーの内製化」が現実味を帯びてきました。

これまで米・英・仏・露といった大国に頼っていた分野で、国産エンジンの供給網を築く意義は計り知れません。

なぜ今、大韓航空と手を組んだのか?

このタイミングでの協業には、明確な戦略があります。

それは、韓国政府の「2030年 航空エンジン国産化」ロードマップに直結している点です。

韓国は2023年以降、航空分野において独自の推進体制を築くことを国策とし、斗山エナビリティには熱部品技術の専門家としての期待が、大韓航空には機体統合の知見と運用ノウハウが寄せられていました。

両社の提携は、実は初めてではありません。

2024年にはKAI(韓国航空宇宙産業)と、2025年初頭にはADD(韓国防衛科学研究所)との提携も相次いでおり、今回のMOUはその連携ネットワークの中心的存在と言えるのです。

特に大韓航空は、軍事・民間両方の航空機運用において実績があり、同社と連携することで、実運用を見据えたUAV開発が可能になるのです。

これは机上の設計にとどまらず、将来的な量産化や輸出も見据えた布石となっています。

署名式に参加したキーパーソンの意図とは

この覚書の背景をより深く読み解くには、署名式に出席した人物の発言にも注目すべきです。

斗山エナビリティからはガスタービン開発責任者・高ミンソク氏が出席。

彼は会見の中で

「発電分野で磨いた技術を航空領域へ転用することは、技術的に極めて自然な流れ」

と述べています。

一方、大韓航空の技術センター長であるキム・ギョンナム氏は

「斗山の熱部品ノウハウに大韓航空の統合能力が加われば、今後10年で世界的なUAVエンジンメーカーとして飛躍できる」

との意欲を見せました。

さらに重要なのは、これらの発言が韓国国防部の公式資料とほぼ一致していること。

つまり、企業単体の戦略というよりは、国家戦略の実行部隊としての意味合いが濃厚です。

このように、署名式に現れた発言の一言一句からも、今回のMOUが単なるパートナー契約ではなく、韓国の空を変える「構造転換の起点」であることが見えてきます。

開発される無人航空機エンジンのスペックと特徴

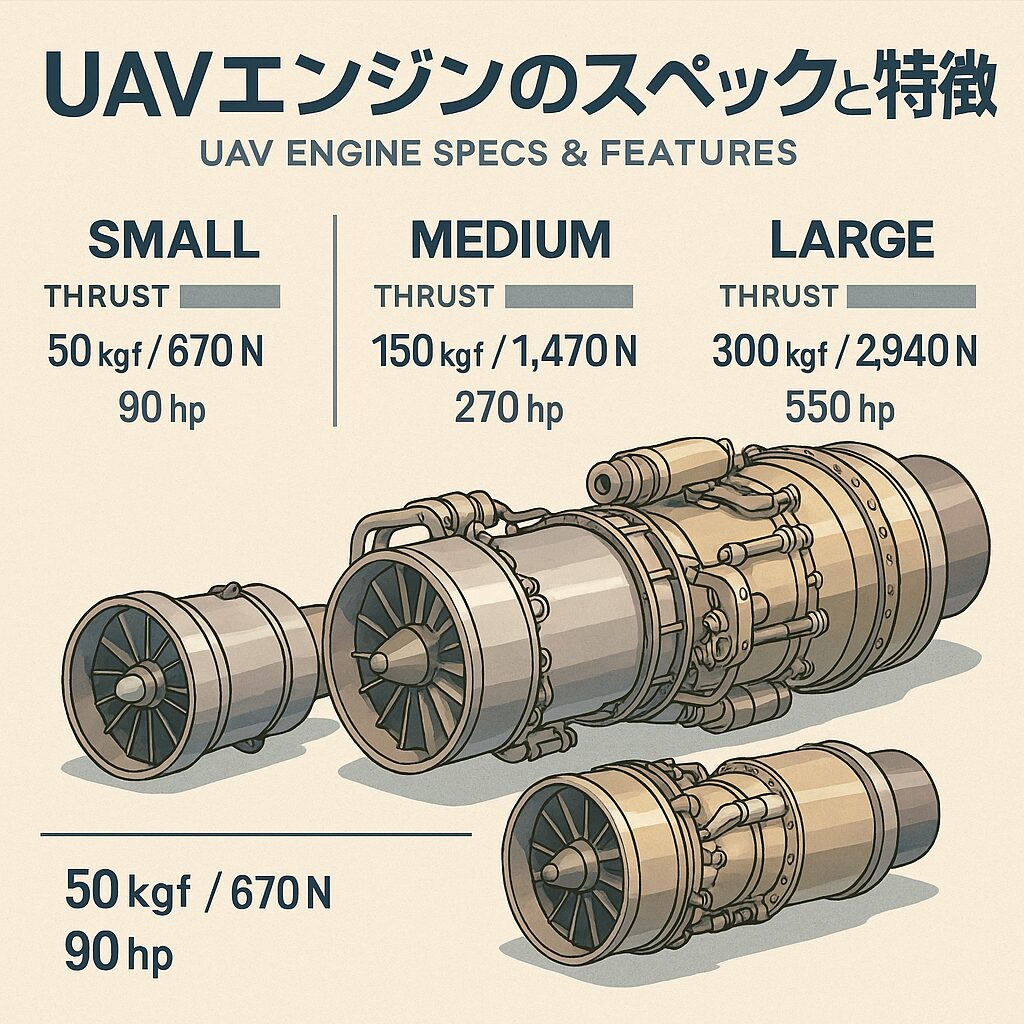

5000~15,000lbf級のエンジンが目指す性能

斗山エナビリティと大韓航空が共同開発を進めているUAV(無人航空機)エンジンの中でも、推力5,000~15,000lbf級の中〜大型エンジンは、とくに戦略的な価値を持ちます。

このクラスのエンジンは、軍用偵察機や戦術輸送ドローンなど、高高度・長時間飛行を前提とした運用を想定しています。

さらに、災害時の広域監視や緊急物資の輸送など、政府系ミッションへの応用も見据えられています。

技術面では、燃焼効率・耐久性・冷却性能が特に重視されており、斗山が従来の火力発電向けタービンで培った制御技術が生きています。

韓国国内での完全内製化を前提にしている点もポイントで、他国依存からの脱却、そして国防自立の鍵を握る開発といえるでしょう。

小型UAV向け100~1,000lbfエンジンの用途

同時に進められているのが、推力100~1,000lbfの小型エンジン開発です。

こちらは都市型UAVや産業用ドローン、さらには次世代のパーソナルモビリティへの転用も視野に入れたものです。

小型UAVに求められるのは軽量性と信頼性。

斗山エナビリティは、コンパクトながら高出力を維持する圧縮機構の開発に注力しています。

この分野では、物流・農業・インフラ点検など幅広い民間用途が期待されており、B2B市場への参入拡大と量産体制の確立も重要な課題となります。

熱部品技術に強みを持つ斗山の独自性

斗山エナビリティの最大の強みは、熱部品(ホットセクション)に特化した高度な製造技術にあります。

これは、航空エンジンの性能と寿命を左右する極めて重要な要素です。

高温高圧の過酷な環境でも変形せず、精密に稼働し続ける部品は、まさにエンジンの「心臓部」。

斗山はこの分野で数十年にわたる実績を持ち、火力発電向けガスタービンのノウハウをそのまま航空に応用できるのは、世界的にも希少なケースです。

従来のガスタービンとの技術的類似性

航空エンジンと発電用ガスタービンには、共通する技術が多く存在します。

特に、燃焼制御・回転軸構造・冷却方式は高度な知識と経験が要求され、斗山エナビリティが長年にわたって築いてきた技術資産が活かされています。

軍用技術と民生技術の境界が曖昧になってきている今、こうしたクロスオーバー技術こそが、国家競争力の源泉です。

今後、このエンジンが韓国の主力UAVプラットフォームに搭載されることで、輸出可能な“完成型無人航空機”の誕生が現実味を帯びてきます。

つまり、斗山エナビリティは「エンジンメーカー」から「防衛産業の主役」へと進化を遂げつつあるのです。

斗山エナビリティの航空戦略と国家目標のリンク

韓国政府の2030年ロードマップとは?

現在、斗山エナビリティが航空エンジン事業へ本格参入している背景には、韓国政府の2030年「航空技術自立」ロードマップが密接に関係しています。

この国家戦略では、10,000lbf級のUAVエンジンと、15,000lbf級の有人航空機エンジンの開発完了を2030年初頭までに達成することが明記されており、航空分野における技術輸入依存の脱却が最終目標とされています。

これにより、韓国国内では防衛科学研究所(ADD)をはじめ、KAI(韓国航空宇宙産業)、大韓航空、そして斗山エナビリティといった主要プレイヤーが連携し、エンジン設計から部品製造、試験、量産体制の整備までを段階的に推進中です。

特に斗山には、国家エネルギー政策と防衛技術開発の両方に関与してきた歴史があり、その技術的蓄積が航空分野へと転用されているのは、偶然ではなく必然といえます。

このロードマップには、単なる軍事用UAVエンジンの開発にとどまらず、将来的な「空飛ぶクルマ」や次世代旅客機への展開も含まれており、斗山エナビリティは“国家空戦力のコアパートナー”として位置づけられているのです。

KAI・ADDとの連携事例と今後の拡大可能性

斗山エナビリティは、政府との連携においても突出した動きを見せています。

2024年12月には、KAI(韓国航空宇宙産業)とのMOUが締結され、固定翼機向けエンジン開発が正式に始動。

さらに2025年1月には、防衛科学研究所(ADD)と航空エンジンのテスト契約を締結し、技術評価および性能試験のフェーズに移行しました。

これらの協定により、斗山は研究開発から量産試験までを一貫して行える体制を構築しつつあります。

このような垂直統合型の技術展開は、グローバルな航空機エンジンメーカーと同様の動きであり、韓国企業としては極めて稀有な存在です。

特筆すべきは、これまで外資系企業が担っていた分野に、斗山が“国産かつ戦略的に信頼できる代替供給者”として台頭してきていること。

これが意味するのは、単なる国内向け製品の供給にとどまらず、アジア市場全体への輸出戦略が現実的になってきたということです。

日本においても、防衛装備品の国際共同開発が進められる中で、斗山との技術協力や部品供給の可能性を模索する企業や官公庁が現れるのは時間の問題です。

こうした流れの中、次項では競合他社と斗山の比較を行いながら、日本市場にどう影響を及ぼすのかを深掘りしていきます。

競合他社との比較と日本市場への影響

米・英・仏・露の航空エンジン企業との違い

航空エンジン分野において、長らく世界をリードしてきたのはアメリカ(GE、プラット・アンド・ホイットニー)、イギリス(ロールス・ロイス)、フランス(サフラン)、ロシア(サトゥールン)といった巨大企業です。

これらの企業に共通するのは、数十年に及ぶ航空エンジンの連続開発体制と、戦闘機・旅客機・輸送機といった多様なプラットフォームへの実装実績を有している点です。

これに対して、斗山エナビリティは後発ながら、火力発電ガスタービンの開発実績という“異分野からの参入”という独自性を武器にしています。

つまり、エネルギー産業の精密技術を「空に応用」するという逆発想で市場に挑んでいるのです。

また、斗山は大規模なエンジンシステムの国産化に取り組むことで、韓国国内での「脱・輸入依存」構造の中核を担おうとしており、単なる企業競争を超えた国家的役割を帯びています。

その点では、GEやロールス・ロイスのようにグローバル供給網を重視する戦略とは異なり、地域密着型・国家主導型モデルで差別化を図っているといえるでしょう。

日本のドローン業界に及ぼす可能性

斗山エナビリティの技術革新が進むことで、日本のドローン業界に与える影響も無視できないものになりつつあります。

まず、韓国がエンジンの内製化と量産化に成功すれば、日本企業が採用する海外製エンジンとのコスト競争が激化する可能性があります。

これにより、国産UAVの構成部品選定にも再検討の動きが出るかもしれません。

また、災害時支援・インフラ点検など公共利用を前提とした大型ドローンにおいても、韓国製UAVが日本の自治体に導入される未来が現実味を帯びてきました。

斗山が開発中のエンジンは、中〜大型機への展開が想定されており、日本国内で不足しているカテゴリにマッチしています。

今後、日韓間で技術連携や部品供給網の共有が行われるようになれば、ドローン業界の垣根が国家を超えて曖昧になる可能性すらあるのです。

JUIDA資格保有者が知っておくべきポイント

JUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)資格を保有する操縦者・運用者にとって、斗山エナビリティの台頭は単なる海外ニュースではなく、今後の業務内容や機体選定に影響する“実務的情報”です。

特に、将来的に大型UAVを扱う業務に関与する場合、エンジン性能・燃費・可搬重量といった「動力系の知識」が必要不可欠になります。

斗山の取り組みを知っておくことで、運用者目線で機体を評価する力が高まるでしょう。

また、韓国での国家資格やドローン制度と日本の違いを知ることで、グローバルな視点でキャリア設計を行う基盤にもなります。

たとえば、韓国の無人機開発は防衛・民間・行政が一体となって進行しており、多分野での需要拡大が期待されています。

日本国内でも「空飛ぶクルマ」構想など、新しいモビリティ領域が進行する中で、斗山のエンジンがどこかで使われている可能性を想定し、“知識を持つJUIDA保有者”が差別化される場面が今後増えると予測されます。

【考察】斗山エナビリティの動きが示す未来像

無人航空機が拓く「脱依存」時代

これまで航空エンジンは、わずか数か国しか開発・供給できない「戦略装備」として認識されてきました。

その中で、斗山エナビリティが韓国初の本格的な無人航空機用エンジンメーカーとして台頭している動きは、国家の「航空主権」回復に向けた象徴的な第一歩です。

特に、5000〜15,000lbf級という中〜大型推力帯にフォーカスしている点は、単なる実証実験に終わらない量産・実戦配備前提の開発姿勢を示しています。

これは、輸入依存からの脱却を目指す「脱依存時代」への加速とも言えるでしょう。

加えて、同社が持つ発電用ガスタービン開発の長年の知見を、民間から軍事分野へと転用することで、技術コストを抑えながら成果を最大化するモデルが構築されています。

これは韓国に限らず、日本を含むアジア各国が追随を検討するほどの影響力を持ち得る挑戦であり、特に部品サプライヤーや整備・点検業界に新たなチャンスをもたらす可能性が高いです。

未来の空は、単に「飛ぶ」ことから、“誰が飛ばすのか、どこで作るのか”が問われる時代へと移行しつつあり、斗山の動きはまさにその「主導権」を巡る布石だと捉えられます。

民間×軍事技術融合の行方

斗山エナビリティが掲げるもうひとつのキーワードは、“デュアルユース(民間・軍事兼用)”の徹底強化です。

UAV市場が拡大する中で、戦闘・監視・輸送・災害対応・物流といった多様な用途が、すでに境界を失いつつある状況にあります。

その中で、斗山のように一つのエンジン構造をベースに多領域で展開可能なアーキテクチャを開発できる企業は、今後ますます価値が高まっていくでしょう。

従来、こうしたハイブリッド技術は米国やイスラエルが先行していましたが、韓国も今やグローバルな安全保障市場で確実に存在感を強めつつあります。

斗山エナビリティの技術は、まさにその“象徴銘柄”のひとつと呼べる存在です。

この流れは、単に軍需産業を強化することに留まらず、サプライチェーンの民間シフトを促進する起爆剤にもなります。

整備・検査・運航・人材育成などの分野で、新たな民間プレイヤーが参入可能な「入口」が広がるわけです。

日本国内でも今後、デュアルユース機器に対する理解と制度整備が求められる中、斗山の動きは「外圧」ではなく「先例」として注視されるべき事象です。

このような変化を捉えたうえで、次項では従来の航空エンジン開発体制と斗山のアプローチがいかに異なるのか、その核心を比較しながら掘り下げていきます。

【比較】従来のエンジン開発体制との違い

従来の国産エンジン開発との違い

これまで日本や他国で進められてきた航空エンジンの国産化プロジェクトは、多くの場合、官主導・軍需前提・長期計画型という三拍子が揃っていました。

たとえば日本では、防衛装備庁とIHIが中心となって取り組む戦闘機エンジン開発のように、極端に時間を要し、予算消化型の開発プロセスが主流でした。

それに対して斗山エナビリティは、明らかに異なるアプローチを採用しています。

ポイントは、既存の民間インフラ技術を“航空化”する方向性にあります。

火力発電タービンという実用かつ信頼性の高い分野で培われた構造技術を基盤に、スピード感のある製品転用と市場導入を可能としている点が、従来の航空開発と最も異なる部分です。

また、従来の日本型開発は自衛隊装備に最適化されているのに対し、斗山は輸出市場を前提としたプラットフォーム展開を志向しており、事業性・収益性の面でも柔軟さが際立っています。

斗山の「商業×軍需」両立モデルとは

斗山エナビリティの開発戦略で特に注目されるのが、商業用と軍事用のエンジンを一つの設計思想で統合している点です。

通常、軍用エンジンは高温・高推力・長距離運用を前提に設計される一方、民間用は軽量・経済性・メンテナンス性が優先されます。

これを斗山は、モジュール設計という形で両立させようとしているのです。

つまり、基幹部分は共通化しながら、用途に応じて燃焼制御や出力モードを変更可能にする構造です。

これはまさに、パソコンのカスタマイズのような概念で、必要に応じて“軍用にも民用にもなる”エンジンの誕生を意味します。

このモデルは、開発・量産・部品調達・整備体制のコストを大幅に抑え、サステナブルな供給体制を実現します。

さらに、各国の異なるニーズに対して同一設計で対応可能となるため、国際市場における競争優位性も高まります。

実際に斗山は、韓国国内の政策と歩調を合わせながら、ADD(防衛科学研究所)・KAI(韓国航空宇宙産業)・大韓航空といった機関とのネットワークを確立しつつあり、「設計→テスト→量産→運用」まで一気通貫で進める体制を整えています。

これは日本のように開発と運用が分断された体制とは対照的で、まさに“新世代の航空開発モデル”と呼べるアプローチです。

このような斗山のモデルは、ドローンを含むあらゆる次世代航空機に応用可能であり、今後の業界標準となる可能性すら秘めています。

次のセクションでは、これまで紹介してきたポイントを統合し、斗山エナビリティが描く空の未来について、まとめとしてご紹介します。

まとめ~斗山エナビリティが描く空の未来とは~

5つの注目ポイントから見える展望

これまでの記事を通じて見えてきたのは、斗山エナビリティが単なる重工メーカーの枠を超え、「空の革新企業」として立ち上がりつつあるという明確な変化です。

大韓航空とのMOU締結、そしてUAV用エンジンの開発開始は、韓国が国家戦略として航空エンジン技術の国産化に本腰を入れている証。

その中心に斗山がいるという事実は、彼らの“ポジション”だけでなく“実力”を物語っています。

5つの注目ポイント──①戦略的提携、②先端エンジン開発、③国家主導の連携、④国際競争力の台頭、⑤デュアルユース型の柔軟性

──はすべてが相互に関連し合い、斗山の次世代航空産業への総合参入という構図を形成しています。

今後の注目すべき動向と日本への示唆

注目すべきは、この動きが韓国国内に留まらず、日本や東アジア全域の航空・ドローン市場に与える影響力です。

斗山が得意とする5000~15,000lbf級のエンジンは、自衛隊や地方自治体の防災UAV、輸送用ドローンなど、日本でも需要が急拡大している領域と合致します。

さらに、モジュール設計によりコスト抑制と多機能性を両立させた斗山モデルは、日本企業がこれまで採用してきた“部品特化型”とは対照的な発想であり、今後の業界再編や企業間提携にも少なからず影響を与える可能性があります。

JUIDA資格保有者を含む現場のドローン運用者にとっても、「動力系の知識」が武器になる時代が来ているという認識を持つことが大切です。

行動すべき読者へのメッセージ

この変化を受けて、読者の皆さんにお伝えしたいのは「空を使う」人から「空を選ぶ」人になるための視野拡張です。

斗山エナビリティのような異業種発の挑戦をキャッチアップし、その意味を正しく読み取ること。

これは単に海外ニュースを読む以上に、次のビジネスチャンスを見つける力に直結します。

今後の航空・ドローン分野では

「国産か海外製か」

「民間か軍需か」

「操縦か自律か」

という二者択一ではなく、複合的な選択肢を“戦略的に組み合わせる力”が求められます。

スカイテックラボでは、今後もこうした業界構造の変化をわかりやすく、実務に活かせる情報としてお届けしていきます。

ぜひ次の記事もお楽しみに。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!