ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

【JUIDAニュースレター】の最新情報からのものです。

詳細な情報や最新の更新については、JUIDAの公式サイトをご参照ください。

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

2025年、アメリカ・ダラスで「ドローン配送サービス」がついに本格始動しました。

この動きの中心にいるのが、フードデリバリー大手DoorDash(ドアダッシュ)と、ドローン開発企業Flytrex(フライトレックス)です。

「えっ、本当に空からご飯が届くの?」と思った方へ。

はい、それはもう現実です。

実際にドローンが飛び、わずか数分で自宅の庭や指定ポイントにピザやハンバーガーが到着するのです。

そして、この動きは単なる話題ではありません。

なんと、ドローン配送がすでに「3万人以上・10万人の住民」に提供されているという事実をご存じでしょうか?

しかも、運搬可能な重量は最大4kg超え。これは一人前の食事どころか、ちょっとした日用品まで網羅できるレベルです。

私自身、ドローン業界を見てきて感じるのは、この「生活密着型ドローン」の進化がついに現実のレベルに到達したということ。

従来は「試験的な導入」「イベント用途」が中心だったものが、今では市民生活に溶け込む段階へと移行しています。

この記事では、DoorDashとFlytrexが取り組む「空飛ぶ配達」の実態について、具体的な数字や現地での活用シーン、そして日本導入への期待と課題まで、幅広くお届けします。

ドローン配送に興味がある方、今後のスマート物流を見据える方は必見です。

テクノロジーがどこまで生活を変えるのか、その最前線をご一緒に見ていきましょう!

ドローン配送サービスの進化と社会実装:DoorDash×ダラスの衝撃

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

米DoorDashが始めたダラスでのドローン配送とは?

2025年6月、米国ダラス・フォートワース都市圏にて、DoorDashが本格的なドローン配送サービスをスタートさせました。

このプロジェクトは、ドローン開発会社Flytrexと提携し、「午前8時〜午後9時30分」という長時間運用を実現した大規模な取り組みです。

このエリアに暮らす30,000以上の世帯、約100,000人以上の住民が、アプリ経由でドローン配送を選択可能になり、地元のレストランや有名チェーンからの食事を最短数分で玄関先または裏庭まで届けられるようになっています。

従来の「試験運用」ではなく、生活に根付いたインフラの一部として始動している点に注目すべきです。

配送手段としてのドローンはもはや「未来の話」ではなく、現実の選択肢となったのです。

ドローンが届ける食事と日常:利用者10万人突破のインパクト

このサービスの利用者数は、わずか数ヶ月で10万人を突破しています。

これは「一時的な話題性」ではなく、定着するだけの利便性と満足度があることの裏返しです。

ユーザーからの評価も高く、配達速度・精度・安心感の3点で高スコアを記録。

特に郊外エリアでは、ドライバー不足や交通渋滞を回避できる新たな手段として受け入れられています。

事実、FlytrexとDoorDashは、すでに1,000件以上の配送を完了し、その多くで「食品の温度保持・非接触配送・誤配ゼロ」が達成されました。

これは、これからの都市生活と郊外ライフスタイルを両立させる鍵になる可能性を秘めています。

Flytrexの技術力とは?最長飛行距離・積載量の現実

最大4kgの配送能力が意味する生活の変化

今回使用されているFlytrex製ドローンは、初期型で約3kg(6.6ポンド)、次世代型では最大4kg(8.8ポンド)の積載が可能です。

これにより、「1人分の弁当」ではなく「家族4人分の夕食」「日用品のまとめ買い」など実用性の高い配送が可能となりました。

しかも、これだけの積載量を持ちながら、住宅地上空を安全に飛行し、数分以内で目的地に着地するシステムが構築されています。

従来の宅配バイクや自転車では避けられない交通事情や駐車問題を、まるごとスキップできる点は非常に大きなメリットです。

自動航行と複数機管理システムの革新性

Flytrexの強みは、ドローン単体の性能だけでなく、その統合運行システムにあります。

複数のドローンが同時に同エリアを飛行しても、飛行経路が衝突しないように自動制御される設計になっており、まさに「空の交通整理」が実現されています。

このテクノロジーがあるからこそ、住宅地や公園の中でも安心して運用ができ、事故ゼロ・苦情ゼロの運用が可能になっているのです。

なぜ今ダラスなのか?選ばれた理由と環境条件

では、なぜこのプロジェクトが「ダラス・フォートワース」で開始されたのでしょうか?

その理由は、法制度・地形・ユーザー需要の3つにあります。

まず、アメリカ連邦航空局(FAA)は、ドローンの商業利用に対して柔軟かつ先進的な規制緩和を進めています。

とくにダラス地域では、郊外住宅地が広がっており、安全に飛行できる空域が多いことが利点となっています。

さらに、都市の構造が「モール型・車移動中心」であることから、近距離配送でも時間と労力がかかるという課題を抱えていました。

そこにドローン配送を組み合わせることで、物流の“すき間”を埋めることができるのです。

また、テキサス州自体がテクノロジー受容度の高い層を多く抱えており、新しい配送手段への理解と支持が得られやすい文化圏でもあります。

このように、社会環境とテクノロジーがかみ合った「最適立地」として、ダラスは選ばれたのです。

日本と海外で進むドローン配送の比較:制度・技術・需要の違い

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

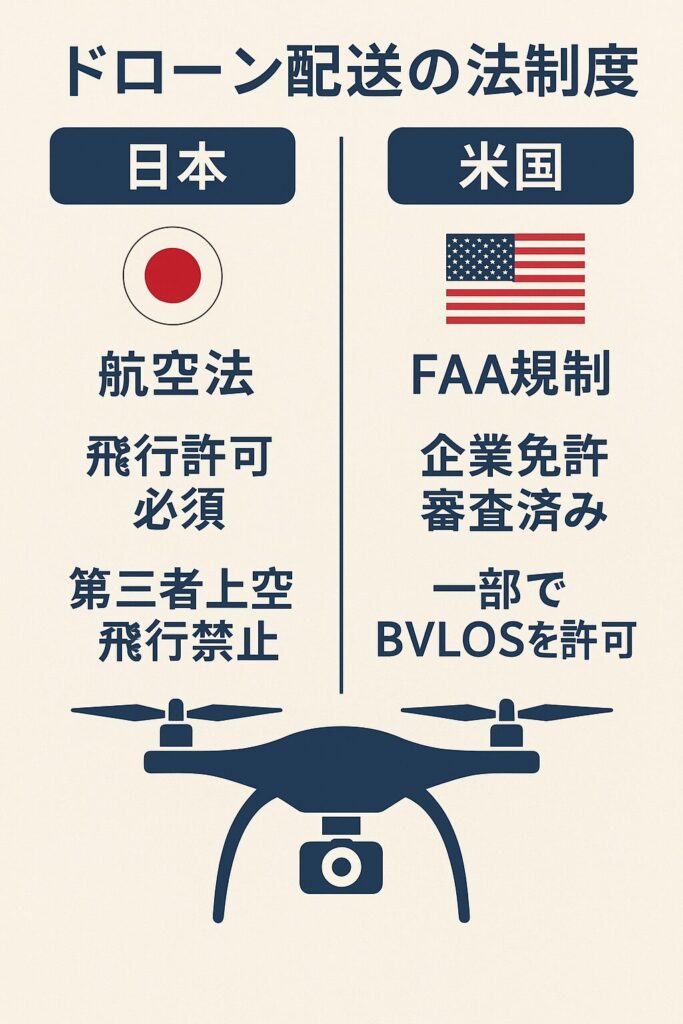

アメリカの空はどこまで自由?FAAと日本の航空法の比較

ドローン配送サービスの拡大スピードにおいて、米国は日本よりも数歩リードしているのは事実です。

その要因の一つがFAA(アメリカ連邦航空局)による柔軟なルール設計です。

米国では「Part 107」という枠組みでドローンの商業利用が規定されており、一定の条件を満たす事業者には飛行許可が比較的スムーズに与えられる環境が整っています。

その結果、DoorDashやAmazon、Walmartなどの大手企業が次々と実証・本運用に移行しています。

一方、日本の現行制度では、航空法に基づく厳格な飛行制限が存在し、カテゴリーごとの申請や補助者の配置、安全対策の義務など、現場運用においてハードルが高いのが現状です。

もちろん日本も「レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)」が2022年に法整備されましたが、実用化にはさらなる検証と設備投資が不可欠です。

制度面での差が、実運用のスピードと規模に直結しているという事実は、現場の温度感として強く意識する必要があります。

日本でのドローン配送はどこまで進んでいるのか?

楽天ドローン・ANAなど、国内主要プレイヤーの取り組み

日本でも、着実にドローン配送サービスの社会実装が進んでいます。

特に注目されるのは楽天ドローンの取り組みです。

2016年にゴルフ場での配送からスタートし、現在では離島や山間部での本格運用を展開しています。

またANAホールディングスも、自治体や企業と連携して山間部への医薬品配送を実施。

生活インフラとしてのドローン活用が本格化しつつあるのは間違いありません。

過疎地域・山間部・災害時の活用事例

現在、日本でのドローン配送は都市部よりも、過疎地・災害被災地・離島での利用が先行しています。

例えば、長野県伊那市では、高齢者が多い集落へ買い物支援としてドローン配送が導入されました。

また、福島県では、災害時に道路が寸断されたエリアへ医療物資を届ける緊急対応として活用されています。

これらの事例は、「ドローン=便利なツール」から「命を守る手段」へと変化しつつある象徴的な動きと言えるでしょう。

日本におけるドローン配送の障壁と突破口

航空法・飛行申請・カテゴリー制度の壁

日本での最大の障壁は、やはり法律と制度の複雑さです。

ドローンの飛行には「航空法」「電波法」「民法(私有地)」「道路交通法」など複数の規制が絡み合い、特に都市部では飛行可能エリアの確保が極めて困難です。

また、ドローンを活用したい事業者が、JUIDAなどの認証団体を通じて資格を取得しても、飛行許可の取得や飛行日程の調整に時間とコストがかかるため、ビジネスとして採算が合わないという課題が残ります。

都市部展開へのハードルと民意の課題

都市部でのドローン配送は、法的な問題以上に社会的な受容性が大きな課題です。

多くの住民が「ドローン=騒音・プライバシーの懸念」を抱えており、自治体によっては導入に対して慎重な姿勢を取っています。

また、事故や機器トラブルに対する保険制度・責任の所在が明確でない場合、住民トラブルや訴訟リスクも生じかねません。

ただし、これらの課題はテクノロジーの進化とともに乗り越えられる可能性が十分にあります。

低騒音プロペラ、墜落防止センサー、AIによる障害物検知など、日進月歩の開発が進んでいます。

何よりも大切なのは、「何のためにドローン配送を使うのか?」という目的意識の共有。

物流の最適化や高齢者支援、防災強化などの社会的意義を明確に伝えることが、都市部での理解と協力を得るカギとなるでしょう。

ドローン配送は私たちの生活をどう変えるのか?未来予測とまとめ

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

3年後に見える風景:「ラストワンマイル」の新常識

3年後、ドローン配送サービスは単なる話題から「生活の一部」に変わる可能性が高いです。

その背景にあるのが、物流の“最後の1マイル”問題。

いかにして最終地点まで迅速かつ効率的に届けるかは、ECの成長とともにますます重要になっています。

特に宅配トラックでは対応が難しいエリアや、再配達問題を抱える都市部で、ドローンの導入は効率性と環境対策の両面で優位です。

今後は、郵便ポストの横にドローン専用の着陸パッドが設置されたり、屋上やベランダが「受け取り場所」になる光景も現実味を帯びてきました。

海外の都市ではすでに、食料品・医薬品・緊急品のドローン配送が通常運転となりつつあり、それが数年以内に日本にも波及していくことは想像に難くありません。

買い物難民・高齢化社会に対するドローンの福祉的可能性

都市部だけではありません。むしろ本当にドローンが必要とされているのは「買い物難民」と呼ばれる過疎地域の方々です。

高齢化が進む地方では、車を運転できない世帯が増加し、スーパーへの移動そのものがハードルとなっているのが実情です。

そこに、スマホひとつで注文、ドローンが数分で玄関先まで届ける仕組みが整えば、生活の質は大きく変わります。

また、災害時や孤立集落への支援物資の運搬にもドローンの即時性・非接触性は極めて有効です。

医療機関が近くにない地域では、命に関わる処方薬の迅速な配達が可能となり、まさに「命を運ぶインフラ」へと昇華していくでしょう。

「便利」だけで終わらない:環境負荷・騒音・プライバシーの懸念

都市部と郊外、それぞれの課題と可能性

利便性の裏には、当然ながら課題も存在します。

まず都市部では、ドローンが飛行することで発生する騒音が問題視される場面が多く見られます。

特に夜間や高密度住宅地では、一定以上の静音性が求められるため、今後の機体設計には「音」の配慮が必須です。

また、ドローンが空撮機能を備えていることから、プライバシーの懸念も根強く、特定のエリアでの運用制限や航路の明示など、透明性のあるルール設計が求められています。

一方で郊外に目を向けると、飛行空域の確保がしやすく、運用コストも抑えられる利点があります。

実際にダラスでは郊外型住宅地を中心にDoorDashが展開しており、都市部のモデル化前に実証実験を積む場所として最適といえます。

今、個人やビジネスが考えるべきこととは?

今後、ドローン配送サービスは物流の選択肢ではなく、前提条件として存在するようになります。

その時に、私たち一人ひとりがどのように関わるか、今から視点を持っておくことが重要です。

たとえば、個人ユーザーであれば、ドローン受け取りが可能な住環境への整備や、ドローン配送対応の商品選択が生活の質を左右するポイントになります。

一方、事業者や小売店にとっては、「いかに早くドローン配送の導入を検討するか」が競争力を左右する時代です。

導入コストの高さに躊躇する声もありますが、自治体支援や共同インフラ構築など、コスト分散の手法も登場しています。

また、ドローンパイロットや操縦補助員といった新しい職業も拡大しており、JUIDA資格をはじめとする専門的なスキル取得が、キャリアの強みとなるケースも増えています。

「ドローンを飛ばす人」と「使う人」の双方が未来をつくる。

この視点を持つことが、変化の波に乗るための第一歩です。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!