ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

ここ数年でドローン市場は驚異的な成長を遂げ、かつては産業・軍事用の専門領域だった空の技術が、今や一般消費者にも手の届く存在になっています。

「ドローン市場の拡大」

と聞いて、どのような変化が起きているのか知りたいと思う方も多いのではないでしょうか?

特に「消費者向けドローン市場」の進化はめざましく、趣味・撮影・教育・農業など多様な分野にわたり、日常に深く浸透しつつあります。

結論から申し上げます。

2024年以降、ドローンは“誰もが使う時代”に突入しています。

特に民間活用が急拡大しており、それに伴う市場構造の変化や製品トレンドは、今後のライフスタイルにも大きな影響を与えることになるでしょう。

この記事では、急速に広がるドローン市場の最新動向と共に、消費者目線で注目すべきトレンド5選をご紹介します。

また、ドローン業界に長年携わる視点から、今注目すべき機体や市場拡大の背景についても独自に考察を加えて解説しています。

「これからドローンを買うべきか?」

「何に注目すれば損をしないのか?」

——そうした疑問に答えながら、読者の皆さまにとって価値ある情報をお届けいたします。

ドローン市場の拡大とは?その背景と現状

世界中でドローンの需要が年々高まっており、市場の拡大はもはや一過性のブームではありません。

特に2020年以降、災害対応、物流、空撮、農業、さらには警備や点検分野においてまでドローンが活用されるようになり、民間市場の伸びが顕著になっています。

2023年時点で、世界のドローン関連市場は約350億ドル規模に達し、2030年には1,000億ドルを超えるとの予測もあります。

これは年間平均成長率で10%以上に相当し、テクノロジー分野でも屈指の成長率です。

日本においてもこの流れは加速しています。

物流・農業・インフラ点検・建設現場など、少子高齢化による人材不足を背景に、業務効率化や省人化のニーズに応える形で導入が進みました。

特に自治体による防災訓練や山間部での活用事例が増え、政府主導の支援も後押ししています。

世界的なドローン需要の急増

アメリカや中国では、すでにドローンの利用は生活に密着したものになっています。

AmazonやWalmartなどの企業が実証実験を重ねる中、物流ドローンの商業利用も一部で開始されています。

また、農業分野においてもドローンによる播種(はしゅ)・散布・作物のモニタリングが急増。広大な農地を効率的に管理する手段として、非常に高いニーズがあります。

日本国内における市場成長の現状

日本でも2022年の航空法改正を皮切りに、ドローン利活用の規模は飛躍的に拡大しました。

現在は、目視外飛行や補助者なしでの飛行が可能になる「レベル4」飛行も視野に入っており、それに伴いJUIDAなどの資格取得者も年々増加しています。

さらに、ドローン前提のインフラ整備が進み、都市部では空中交通の整備や物流網の構築が話題となっています。

これらは政府の「空の産業革命」構想の一環であり、民間と行政が連携しながら構築しているのが特徴です。

法改正と規制緩和が与えた影響

制度の整備は市場拡大のカギです。

ドローンは元々、飛行や空撮に多くの制約がありましたが、2022年の法改正によって「型式認証」や「運行管理者制度」などが導入され、飛行の安全性と利便性のバランスがとられるようになりました。

これにより、企業だけでなく個人ユーザーにも門戸が開かれたことで、ドローンを活用したビジネスやホビーが拡大し、特に消費者向けドローン市場の伸長に直結しています。

消費者向けドローン市場が拡大する3つの理由

低価格帯ドローンの普及と技術進化

以前は10万円以上が当たり前だったドローンですが、現在では2万円台でGPS付きの自動帰還機能を持つモデルも珍しくありません。

これにより、初めてのユーザーでも気軽に空撮や操作体験を楽しめる環境が整っています。

加えて、AIの搭載により障害物検知や自動追尾などの高機能が標準装備され、誰でも安心して操作できるようになりました。

空撮ニーズの高まりとSNS文化の影響

InstagramやYouTubeなどのSNS普及によって、ユニークでダイナミックな映像が求められるようになり、空撮ドローンが一躍注目の的となりました。

旅行やアウトドアで撮影された映像は、高評価・シェア数を獲得しやすく、“映え”を狙う若年層やインフルエンサーから支持されています。

また、不動産業界や観光PRでも需要が高く、商業利用と個人利用の垣根が低くなっていることも拡大要因の一つです。

教育・農業・エンタメ用途での一般化

ドローンはすでにSTEM教育の一環として導入されており、小中学校でのプログラミング教育の一部にも組み込まれています。

子どもたちが実際に飛ばす体験を通して論理的思考を学べるとして注目を集めています。

農業現場では、ドローンによる病害虫の早期発見や施肥の自動化が進んでおり、高齢化や人手不足への解決策として期待されています。

さらに、ドローンを活用したエンタメ体験(レースやライトショーなど)も増え、「使って楽しい・見て面白い」存在としての価値が認知されつつあります。

今注目の最新トレンド5選【2025年最新版】

1. AI搭載型ドローンの登場

ドローンの知能化が加速しています。AI搭載により、機体は飛行ルートの自動最適化、障害物回避、被写体の自動認識など、かつてはオペレーターに依存していた機能を自律的にこなすようになりました。

特に、AIが搭載されたことで複数台のドローンによる編隊飛行や、人混みでの安全な飛行制御も可能になり、イベント・警備・報道現場での活用が注目されています。

これらの進化は、初心者にも安全で簡単に使える環境を提供する要因ともなっています。

2. 自動追尾機能付きドローンの人気上昇

スポーツやアウトドア利用者に爆発的な支持を得ているのが、自動追尾機能です。

ユーザーを認識し、自動でカメラを向け続けながら一定の距離を保って追尾するこの機能は、ハンズフリー空撮を可能にします。

登山、サイクリング、マリンスポーツといったアクティビティの記録や、Vlogコンテンツの作成にも役立ち、映像作品の品質向上に貢献しています。

追尾の精度や動作の滑らかさも2025年モデルでは大幅に改善されており、より滑らかで自然な撮影が実現されています。

3. 子どもや初心者向けドローンの需要拡大

近年では、低年齢層にも扱えるドローンが数多く登場しています。

操作性を重視した設計、プロペラガード、飛行制限機能などにより、安全かつ学習的なアプローチでドローンを使える環境が整備されつつあります。

また、学校教育やプログラミング教室でも導入が進んでおり、「遊びながら学べる教材」としての需要が拡大しています。

こうした流れに対応し、企業も教育支援用のドローン製品を多く展開しているのが現状です。

4. ドローン+VRやARの融合技術

2025年のトレンドの中でも異彩を放つのが、ドローンとVR/AR技術の融合です。

FPV(First Person View)にAR情報を重ねて表示する機能や、仮想空間上でのドローンシミュレーション訓練など、拡張現実と実空間の接続が進化しています。

この分野はドローン操縦士の教育・訓練や、建設現場での事前視認・点検用途でも注目されており、将来的にはメタバースでのドローン活用も視野に入っています。

5. アウトドアやスポーツ向け軽量型ドローンの流行

軽量かつ頑丈なボディ、長時間のバッテリー性能を備えたアウトドア向けモデルは、今や一般消費者にとって最も手の届きやすいドローンのカテゴリです。

リュックに収まるサイズ、IP規格の防塵・防水性能、強風下でも安定飛行できる設計などが標準となり、登山・キャンプ・フェス・旅行など、自然環境に持ち出して使うニーズに応えた仕様が求められています。

映像の記録・共有が文化となった現代において、こうした機体は「手軽にプロ並みの映像体験」を提供できるガジェットとして存在感を強めています。

どのドローンを選ぶべき?目的別おすすめ機種比較

空撮・旅行向け:軽量+高画質タイプ

撮影の品質を重視する方には、4K撮影が可能なジンバル付きドローンがおすすめです。

DJI Miniシリーズのようなコンパクトかつ高性能なモデルは、航空法の規制を回避できる200g未満の設計もあり、機動性と画質のバランスに優れています。

旅行やVlogに活用したい場合は、折りたたみ設計で収納がしやすいモデルが最適です。

バッテリー持続時間や風への耐性などもチェックポイントとなります。

子ども・初心者向け:操作が簡単な安全設計モデル

初めてドローンを使う場合、操作の簡単さと安全性が何より重要です。

自動離陸・自動着陸機能、プロペラガード、飛行制限設定のある機体であれば、安心して練習に集中できます。

また、バッテリーが少なくなると自動で戻ってくる「リターンホーム機能」も初心者向けには必須のポイントです。

1万円台からでも高性能な製品が多数あり、コストパフォーマンスに優れた選択肢が豊富です。

ビジネス・業務活用向け:耐久性+拡張機能付きモデル

業務でドローンを使う場合、正確性・安定性・拡張性が重要になります。

点検業務や測量では、赤外線カメラやマルチスペクトルセンサーの搭載が可能なモデルが求められます。

また、天候の変化にも対応できる耐久性の高い筐体と、フライトログや飛行データを記録できる機能も業務用途では欠かせません。

メーカーによっては保守サポートが充実しているものもあり、導入前に確認することが推奨されます。

スカイテックマスターKの考察:市場のこれからと課題

一般化の進行とドローン教育の必要性

ドローンは今や一部のプロフェッショナルだけの道具ではなくなりました。

空撮や農業、物流に加え、趣味や教育分野にも浸透し、子どもから高齢者まで扱える時代に突入しています。

このような背景から、「正しい知識を持ったユーザーの育成」が今後の最大の課題となるでしょう。

特に飛行ルール、安全性、電波利用に関する基礎知識は全ユーザーが最低限理解すべき事項です。

現時点でもJUIDAをはじめとした民間資格制度が整備されていますが、さらに全国的なドローン教育の義務化や、学校教育への体系的な組み込みが求められるフェーズに入っています。

私、スカイテックマスターKの視点から見ても、「安く簡単に買える時代」こそが最もリスクの高い時代です。

便利で手軽に使える分、事故や違法飛行のリスクも並行して高まっているのです。

そのためには、ドローン販売業者や自治体、教育機関が連携し、「買って終わり」ではない“飛行する責任”を共有する仕組みの整備が急務です。

法整備の進化とユーザー意識のギャップ

2022年の航空法改正により、レベル4飛行(補助者なしでの有人地帯上空の目視外飛行)が可能となりました。これはドローンの社会実装が一歩進んだ証です。

しかし、制度が整っても、それを使う側の意識が追いついていなければ事故やトラブルは減りません。

例えば、「人口集中地区での飛行禁止」や「150m以上の高度飛行の許可取得」などのルールを、自己判断で無視する利用者も少なくありません。

また、無許可で空撮し、SNSで発信するケースも後を絶たず、悪意がなくても法律違反に該当する例も見受けられます。

制度側が前進しても、ユーザーの理解や倫理観がそれに伴わなければ社会への浸透は難しいというジレンマが残ります。

このギャップを埋めるには、資格制度や操縦訓練だけでなく、ユーザー教育の「継続性」が求められます。

一度取得すれば終わりではなく、定期的な研修やルール改定へのアップデートを含めたフォロー体制が理想です。

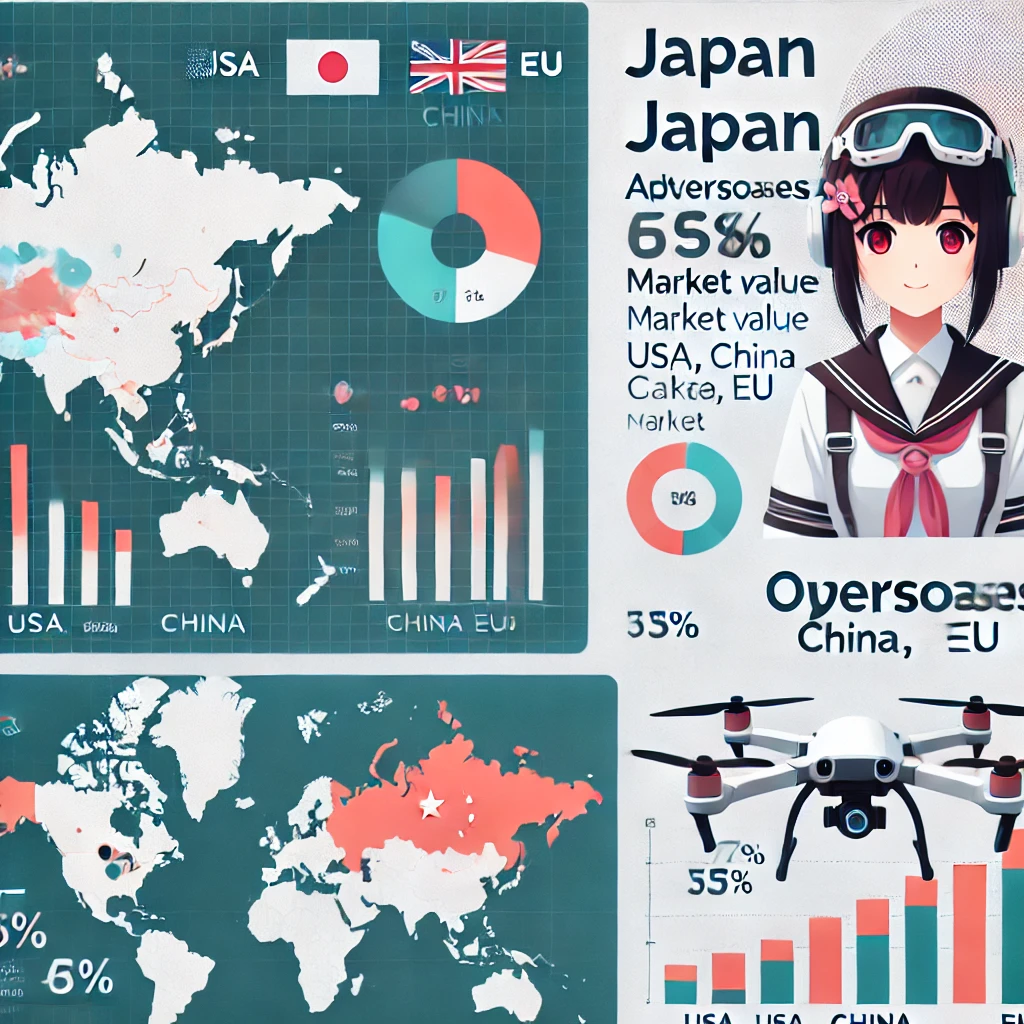

競合国との比較で見える日本市場の立ち位置

米中欧と日本の市場規模比較

世界市場と比較すると、日本のドローン市場は規模の面で依然として小さいのが現状です。

アメリカは民間・政府問わず導入が進み、インフラ点検・農業・警備・災害対策と多岐にわたる分野で商用化されています。

中国ではDJIを筆頭に、ドローンメーカーのシェアが世界の7割を占めており、機体価格と性能で圧倒的な優位性を持ちます。

EU諸国は航空安全と環境規制を両立した法制度を構築しており、地域内で統一されたドローンルールが運用されています。

こうした枠組みは、ビジネスにも教育にも一貫性を持たせやすく、成長のスピードにブレーキをかけない設計がなされています。

一方で日本は、法規制が厳格で、地域ごとの飛行制限も多いため、ユーザーにとっての心理的ハードルが高い傾向にあります。

また、ドローン開発における政府の資金投資やスタートアップ支援も諸外国に比べて少なく、技術面でも遅れをとっているのが現状です。

技術力と導入スピードに見る違い

日本のドローン技術は、センサー・制御技術・精密飛行の面では世界でも評価されています。

しかし、製品化や市場投入のスピード感では、海外に後れを取っているのが事実です。

特にスタートアップによるイノベーションの頻度やリスクテイクの姿勢は、アメリカや中国に比べて慎重すぎるともいえます。

技術的な優位性があっても、実用化に時間がかかれば市場にインパクトを与えにくいのです。

さらに、輸入依存度の高さも課題の一つです。

現在、日本で流通しているドローンの大半が海外製であり、国内メーカーの影響力は限定的です。

この状況を打破するには、国産ドローン開発の推進と、ベンチャー支援・規制緩和を並行して進める必要があります。

まとめ~消費者向けドローン市場は今後どうなる?~

一般層の活用が市場の主軸に

ドローン市場の拡大は、これからますます「一般層の利用」が中心になると見られています。

これまでは業務用や専門家による運用が多くを占めていましたが、価格の低下や性能の向上によって、個人ユーザーの割合が急増しています。

特に、レジャー・趣味・映像制作・教育などへの応用が進む中、利用者の裾野は10代から高齢者にまで広がっています。

簡単な操作性と安全性が確保されたことで、「特別なスキルがなくても楽しめるドローン」が浸透しつつあるのです。

今後は、機体の多機能化やバッテリーの長寿命化など、より日常的なツールとしての進化が求められるでしょう。

家庭内での使用や、個人間でのドローンサービス利用など、従来の想定を超えた領域でも需要が拡大していくと予想されます。

利用者増加と共に求められるモラルと知識

ドローンが身近になるにつれ、ユーザーのモラルと知識の質が大きな課題となっていきます。

自由に飛ばせるからこそ、守るべきルールがあるという認識をすべての利用者が持つ必要があります。

たとえば、私有地の上空飛行・人混みでの撮影・音の問題・電波干渉などは、知らずに違反するケースが後を絶ちません。

加えて、航空法、電波法、個人情報保護法など複数の法律が関わるため、「知らなかった」では済まされないリスクもあります。

そのためには、ドローン利用時のルールをまとめた簡易ガイドの普及や、販売時にユーザー教育コンテンツを付加するなどの仕組みづくりが求められます。

スカイテックラボでは、こうした情報の発信にも注力しており、最新情報や資格情報の提供にも力を入れています。

さらに、資格取得を通じて、操作スキルと法的知識の両立が可能となる点も注目すべきポイントです。JUIDAや国土交通省認定のライセンス制度を活用することで、社会的信頼性も担保できます。

「買うべきタイミングは今」その理由とは

今、ドローンの購入を検討しているなら「今こそ買い時」だと言い切れます。

理由は3つあります。

まず第一に、価格と機能のバランスが過去最高レベルにある点。

2025年現在、2万円台でもGPS機能・自動帰還・高画質撮影を備えたモデルが入手可能です。

かつて10万円以上の機体にしかなかった機能が、今ではエントリーモデルにも搭載されているため、コスパ重視のユーザーにとっては絶好の機会です。

第二に、規制と法整備が一巡し、使いやすい環境が整ってきたこと。

レベル4飛行など新しい制度が本格運用に入り、飛行可能エリアも拡大傾向にあります。

それにより、以前に比べて飛ばせる場所・使える用途が増えたのです。

そして第三に、市場が成熟する前の「先行者利益」を得られるタイミングだからです。

これからさらにドローン活用が広がれば、ユーザー数は増え、人気モデルの品薄や価格上昇も懸念されます。

今のうちに手にして、スキルや活用経験を積むことで差別化を図ることができるのです。

未来の暮らしに、ドローンが当たり前のように存在する時代がすぐそこまで来ています。

この変化の波に今乗るかどうかが、あなたのライフスタイルや仕事の可能性を広げる分岐点となるでしょう。

最新情報はXで発信中!

現場のリアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!