ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

ニュースやSNSで取り上げられる機会が増えたドローン。

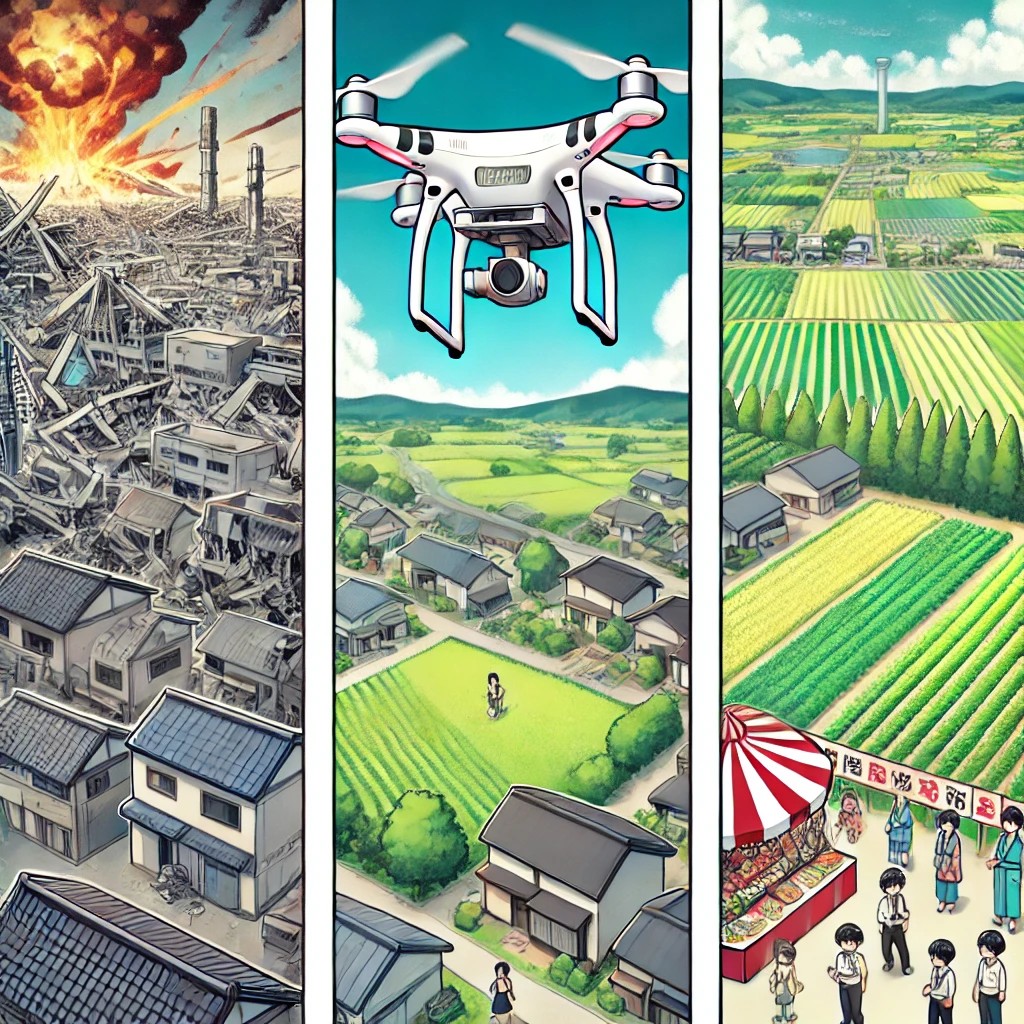

「戦争の兵器」としての印象が強まりつつある今、皆さんはドローンにどんなイメージを持っていますか?

「ウクライナ問題」で注目された無人航空機の軍事利用によって、ドローン=危険な兵器という固定観念が浸透しつつあります。

しかし、本来のドローン技術の役割や可能性は、決してそれだけではありません。

ドローンは、災害支援・物流・農業・インフラ点検など、私たちの暮らしを支える“平和利用”の分野で急速に進化を遂げているのです。

このブログでは、「戦争の兵器」という誤解がどこから来たのか、ウクライナ問題が与えたドローンの印象への影響、そして誤解を解くために知っておくべき“真の活用法3選”をご紹介します。

読み終える頃には、ドローンに対するあなたの認識が180度変わるかもしれません。

ぜひ最後までお読みください。

ドローンが「戦争の兵器」と誤解される理由とは?

ウクライナ問題がもたらしたドローンのイメージ

2022年2月、ロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降、ドローンは世界中の注目を集める存在となりました。

特に、ウクライナが使用したトルコ製の「バイラクタルTB2」といった無人航空機が戦局を左右したことが、世界のメディアでも数多く報じられています。

その結果、「ドローン=戦争の兵器」というイメージが多くの人の頭に定着しました。

映像や写真では、敵の戦車に精密攻撃を加える様子がリアルに映し出され、ドローンが“破壊”と直結する存在として描かれてしまったのです。

しかし、実際には、戦場で使われているのは軍事用に設計された特殊な無人機であり、私たちが手にする民間用ドローンとは全く異なる用途と性能を持っています。

メディア報道が作り上げた「兵器としての印象」

テレビやネットニュース、SNSでは「戦場で活躍するドローン」ばかりが強調されて報道されています。

戦地の映像はインパクトが強く、視聴者の関心を惹きつけるため、センセーショナルな描写が先行しやすいという側面もあります。

とりわけ、映像コンテンツにおける空撮や標的追跡のシーンは、視聴者に強烈な印象を残します。

これが「ドローン=兵器」という短絡的な連想を生み出す原因の一つです。

しかし、ここで一度立ち止まって考えてみましょう。

民間ドローンと軍用ドローンは、設計思想から運用目的までまったく異なる存在です。

軍事利用の実態と民間技術の違い

軍用ドローンは、GPS妨害への耐性、長距離飛行、爆発物搭載など、戦場で求められる特殊なスペックが搭載されています。

一方、民間ドローンは安全性や操縦のしやすさ、撮影機能などが重視されており、その性能は比較になりません。

多くの誤解は「ドローン」という言葉の一括りなイメージから生まれています。

正しい知識を得ることで、「兵器」としての先入観を捨て、社会のために役立つテクノロジーとしての一面を理解することができるのです。

戦争だけじゃない!ドローンが活躍する平和利用の現場

災害時の捜索・救助活動

近年、日本各地で発生している地震や豪雨被害において、ドローンは人命救助の現場で活躍しています。

特に、人が立ち入れない危険区域に飛行させて現場状況を把握したり、被災者を空撮映像で迅速に発見したりと、ドローンの“目”が生死を分ける判断材料になる場面も少なくありません。

2024年2月の能登半島地震でも、自治体がドローンを用いて断水地域や土砂崩れの範囲を把握し、早期の支援につなげた事例が報道されました。

このように、ドローンは現代の災害対応のインフラの一部として確立されつつあるのです。

農業や物流分野での効率化と自動化

農業分野では、農薬散布や肥料の自動散布にドローンが導入され、高齢化が進む農業現場の救世主として期待されています。

JA全農の調査によると、2023年度には全国で約1万5,000台以上の農業用ドローンが活用されており、面積にして100万ヘクタール以上に及ぶとのことです。

また、物流においては、山間部や離島といったアクセスが困難な地域でのラストワンマイル配送にドローンの活用が本格化しています。

特に楽天やANAホールディングスなどが、実証実験を通じて社会実装へと動きを進めています。

インフラ点検・測量における省人化の実例

電力会社や鉄道会社など、大規模なインフラ設備を保守管理する現場でも、ドローンはなくてはならない存在になっています。

例えば、高圧鉄塔や送電線の点検は従来、作業員が高所作業を行う必要があり、労働災害のリスクが伴っていました。

現在ではドローンに搭載した高性能カメラとAIによる画像解析を組み合わせることで、作業時間の大幅短縮と安全性の向上が実現しています。

同様に、土木測量や構造物の3Dマッピングにもドローンは活用されており、国土交通省も「スマート施工」の一環として推進を強めています。

【実例紹介】誤解を解く!ドローンの真の活用法3選

活用法①:災害時の人命救助

近年、ドローンは自然災害の現場で“空のレスキュー隊”として注目されています。

特に地震や土砂崩れ、洪水といった大規模災害では、被災者の位置特定や孤立集落の確認などで大きな力を発揮しています。

たとえば、2024年の能登半島地震では、複数の自治体がドローンを導入し、倒壊家屋の上空撮影を行いました。

これにより、地上からでは確認できなかった被災状況が明らかになり、救援物資の配分や救助活動の優先順位が迅速に決定されました。

赤外線カメラを搭載したドローンは、夜間や煙の中でも人の熱を感知できるため、視界が悪い状況でも要救助者を発見できる技術として災害対策本部でも重宝されています。

活用法②:高所・危険区域での作業代行

インフラや建設業界では、橋梁、送電線、鉄塔、高層ビルといった高所の点検が必須ですが、作業者には常に転落や感電のリスクがつきまといます。

こうした現場では、ドローンが安全かつ効率的に「人に代わって」作業するケースが増えています。

特にAI画像解析と連携したドローン点検は、損傷箇所の自動検出やレポート出力までを短時間で完了でき、点検業務全体の生産性を劇的に向上させています。

また、放射線や有毒ガスが存在する区域では、作業員の立ち入り自体が困難ですが、ドローンなら遠隔操作で調査可能です。

ドローンの導入により、作業者の命を守ると同時に、作業精度も向上するという相乗効果が生まれています。

活用法③:地域課題の解決に貢献する地域密着型運用

ドローンは都市部だけでなく、過疎地域や離島でも“社会インフラ”として活用が始まっています。

たとえば、長野県の中山間地では、医薬品や食料品をドローンで配送する実証実験が進行中で、移動手段が乏しい高齢者の支援に繋がっています。

また、地域イベントの空撮や観光地のプロモーションにも活用されており、地域経済の活性化にも貢献しています。

こうした活動は行政や地元企業との連携で行われることが多く、単なるガジェットとしてではなく、暮らしの一部として根付き始めています。

さらに、地方の高校では「ドローンを使った地域貢献プロジェクト」を通じて、ITリテラシー教育や地域課題の可視化にも役立てられており、未来のドローンパイロット育成にもつながっています。

【比較】戦争利用と民間利用の違いを徹底解説

軍事ドローンと民間ドローンの性能・規制の違い

まず大前提として、軍事ドローンは攻撃・監視・長距離運用を目的に設計されており、爆薬搭載やステルス性能など、高度な軍事技術が組み込まれています。

一方、民間用ドローンは飛行距離や高度に制限があり、操作性や安全性、撮影機能が中心です。

たとえば、トルコの「バイラクタルTB2」は最大飛行時間27時間以上、攻撃能力ありという軍用機。

一方、民生用の「DJI Mini 4 Pro」は200g以下の軽量設計で、GPS・ジンバル・4Kカメラ搭載ながら飛行時間は30分前後。

性能・構造ともに目的が全く異なるのです。

同じ“ドローン”という言葉でひとくくりにされがちですが、法制度・技術水準・開発目的すべてにおいて別物です。

一般ユーザーが使用する際の法律とモラル

民間ドローンの使用にあたっては、日本では航空法・小型無人機等飛行禁止法・道路交通法など複数の法令が適用されます。

特にDID(人口集中地区)での飛行、夜間飛行、目視外飛行は、国土交通省への許可申請が必要です。

また、個人宅の上空を無断で飛行することはプライバシー侵害に該当する場合があり、“モラル”や“常識”に基づく判断も欠かせません。

スカイテックマスターKも「資格を持ったうえで、安全確認と周囲への配慮を常に意識すべき」と語っており、使い方次第でドローンは“便利な道具”にも“迷惑な存在”にもなりうることを忘れてはいけません。

民間用ドローンの選び方と活用場面別おすすめ機種

初めてドローンを導入する場合、自分の目的に合ったモデル選びが重要です。

空撮メインならジンバル付きで軽量な「DJI Miniシリーズ」、測量や点検業務なら耐風性能と高精度カメラを備えた「Mavic 3 Enterprise」などが選ばれています。

また、JUIDA認定スクールなどで知識を習得したうえで購入することで、より効果的な運用が可能となります。

価格だけで判断せず、機能・サポート・法令適合の3点を確認しながら、「自分の用途にぴったり合う1台」を選びましょう。

スカイテックマスターKの考察~今、私たちが知るべきドローンの“本質”~

「兵器」ではなく「未来の社会インフラ」へ

「ドローン=戦争の兵器と思われがちですが…」という印象が根強い今こそ、その本質を見直すべき時期に来ています。

スカイテックラボの運営者であり、JUIDA認定講師でもあるスカイテックマスターKは、ドローンの進化を「空の社会インフラ化」と位置づけています。

防災、点検、輸送、映像、農業――そのすべてが人手不足や災害リスクなど、日本社会が抱える課題解決に深く関わっています。

単なるテクノロジーの枠を超え、ドローンはこれからの生活基盤を支えるインフラそのものへと変貌しつつあるのです。

戦争の道具ではなく、生活と未来をつなぐ“架け橋”として、ドローンは今後さらに存在感を増していくでしょう。

ドローン教育・資格取得が鍵となる理由

社会的に認知を高めるうえで、教育と資格制度の整備は欠かせません。

スカイテックマスターKは、単なる操縦技術だけでなく、安全意識と運用モラルの両立がプロパイロットの最低条件であると語っています。

スカイテックマスターKも取得したJUIDAをはじめとする講習団体では、法令、倫理、安全対策までを包括的に学べるカリキュラムが整備されており、「操縦者の意識次第で社会に与える影響が180度変わる」という理念のもと、資格取得の重要性を発信し続けています。

これからドローンを学ぶ人にとって、正しい知識の習得は「誤解を払拭する第一歩」であるといえるでしょう。

誤解を乗り越えるために必要な情報リテラシー

ドローンが“危険な兵器”として一方的に報道される背景には、視聴者側の情報リテラシー不足も大きな要因として存在します。

印象的な映像に惑わされるのではなく、情報の出どころ・技術の内容・文脈を冷静に読み取る力が今後ますます求められていきます。

スカイテックラボでは、そうしたリテラシー向上のための情報発信も継続的に行っています。

ドローンに関する情報を正しく読み解き、偏見なく判断できる力こそが、社会とテクノロジーの架け橋を築く重要な要素なのです。

まとめ~ドローンは使い方次第で社会を支える“味方”になる~

ドローン=兵器という誤解から脱却するために

ウクライナ戦争以降、「ドローン=戦争の兵器」といった誤解が広まっているのは確かです。

しかし、私たちが普段接しているドローンはまったく異なる役割を持ち、災害現場、農業、物流、測量、地域支援など、さまざまな場所で人を助ける“味方”として活躍しています。

一面的な印象だけで「危険な存在」と決めつけてしまうのではなく、正しい知識と視点を持つことで、ドローンの可能性と未来は広がっていきます。

正しい知識と理解で安全・安心にドローンを活用しよう

技術は、それを扱う人の意識によって“脅威”にも“希望”にもなります。

ドローンはその典型的な例です。

安全性の確保、ルールの遵守、そして社会的価値への理解。

これらを備えることで、ドローンはもっと身近で、安心して利用できる存在になります。

空撮や業務活用だけでなく、未来の子どもたちへの教育・インフラとしての役割も担える可能性を秘めている今、私たちがすべきことは明確です。

それは、正しく学び、使い、広めていくこと。

スカイテックラボでは、その一歩を応援しています。

最新情報はXで発信中!

現場のリアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!