ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

2025年4月、米NASAが開発した“埋め込み型の超軽量アンテナ”のテスト成功というニュースが発表され、空の通信技術に革命が起きようとしています。

「アンテナが航空機に埋め込まれるってどういうこと?」

「軽量化と通信精度って両立できるの?」

…そんな疑問をお持ちの方は少なくありません。

本記事では、NASAが開発したエアロゲルアンテナの構造と特性を解説しながら、エアタクシーやドローン産業がどのように変わるのかについて、ドローン専門メディアとは異なる視点で深掘りしていきます。

私自身も日頃からドローン開発や運用に携わる中で、「機体の軽量化」と「安全性・信頼性の確保」というテーマには常に向き合ってきました。

だからこそ、このニュースが持つ意味の大きさを実感しています。

この記事では、以下の3点を中心に解説します。

- なぜNASAは“エアロゲル”をアンテナに採用したのか?

- この技術がエアモビリティにどう活きるのか?

- 私たちの生活にどう影響するのか?

専門的すぎる技術解説ではなく、ドローンに興味を持つすべての方が「なるほど!」と思える視点でお届けします。

未来の空の通信インフラが、すでに形になり始めている——この記事を読めば、その可能性を肌で感じていただけるはずです。

航空機に埋め込める超軽量アンテナとは?

NASAが開発した“エアロゲルアンテナ”の正体

2025年春、米NASAが公開したのは「航空機に埋め込める超軽量アンテナ」という革新的な通信技術でした。

最大の特徴は、アンテナが“機体と一体化する”設計である点です。

従来のように機体外に張り出すブレード型アンテナではなく、航空機の表面と一体化するように薄く平坦な形状で設置されます。

この技術の核となるのが「エアロゲル」と呼ばれる超軽量素材です。

NASAの発表によれば、このエアロゲルは95%以上が空気で構成されており、世界で最も軽い固体のひとつとして知られています。

その驚異的な軽さと同時に、高い柔軟性・耐熱性・絶縁性を兼ね備えている点が、通信機器としての応用を可能にしています。

従来アンテナとの違いと技術革新のポイント

構造:回路基板+銅セル+エアロゲル+絶縁フィルム

このアンテナの構造は、非常にシンプルながら精巧です。

小型の回路基板の上に円形の銅セルを並べ、その間に超軽量なエアロゲル層を挟み込み、さらにその上に絶縁性に優れた特殊フィルムを重ねるという多層構造です。

この「サンドイッチ構造」によって、通信精度を保ちながら物理的な厚みを抑えるという難題を解決しています。

素材特性:軽量・柔軟・耐熱性に優れたポリマー

NASAが採用したエアロゲルは、高性能なポリマー(高分子素材)を基に開発されており、折りたたみ可能な柔軟性を持ちながら、100℃を超える環境でも安定した性能を発揮します。

これにより、航空機の外装に直接埋め込んでも熱や振動の影響を受けにくいという、航空機向け通信機器として理想的な特性を備えました。

アンテナ埋め込みの具体的な仕組みと効果

航空機の機体表面に沿ってフラットに貼り付けられるこのアンテナは、従来のような突起を必要とせず、空気抵抗の削減に寄与します。

つまり、機体の空力性能が向上し、燃費や飛行安定性にも好影響を与えるのです。

さらに、アンテナの構成要素が個別に調整可能な“アクティブ・フェーズドアレイ方式”を採用しており、飛行中でもリアルタイムにビームの方向を制御し、通信の安定性を確保できます。

この“指向性の制御”こそが、都市部や山間地など複雑な地形でも強い電波を維持できる鍵となるのです。

筆者が現場でドローンの運用に関わっている中でも、“飛行中の通信が切れる”リスクはもっとも神経を使うポイントの一つです。

特に商業利用の現場では、リアルタイムの映像伝送や飛行経路の調整が頻繁に発生します。

そうした状況で、航空機自体に溶け込むようなアンテナが常時通信を維持してくれるというのは、まさに“通信インフラの一体化”とも言えるほど大きな進化です。

次章では、この技術がどのように実証され、どのような環境下でテストされたのか、NASAによる実地検証の全貌に迫ります。

米NASAがテストした超軽量アンテナの実証内容

飛行テスト:米海軍との共同試験の詳細

米NASAが開発した超軽量アンテナは、単なる研究段階の技術ではありません。

すでに現実の航空機に搭載され、米海軍との共同飛行テストで実証が進んでいます。

2024年夏、メリーランド州のパタクセントリバー海軍基地にて、Britten-Norman Defender(ブリテン・ノーマン・ディフェンダー)と呼ばれる中型の航空機にエアロゲルアンテナを搭載し、実際の飛行環境下で通信テストが実施されました。

このテストは、機体の上部に設置されたアンテナが、飛行中に静止衛星と安定的に通信できるかを確認する目的で行われました。

結果として、高度な電子制御によってビーム方向がリアルタイムで制御され、常に最適な接続状態を維持できたとの報告が上がっています。

機体外部に突起を持たない設計で空気抵抗も最小限に抑えられており、飛行性能への影響も極めて少なかったとされています。

地上実験:Eutelsat・Kepler衛星との接続成功例

さらに、飛行試験に先立ってNASAは、複数の通信衛星を用いた地上実験も段階的に実施してきました。

注目すべきは、米ヒューストンに本社を構える「Eutelsat America」との連携による静止衛星通信の成功例です。

NASAグレン研究センターでは、ビルの屋上に設置されたアンテナが、静止軌道にあるEutelsatの衛星からの信号を受信し、正常にデータ伝送を行うことに成功しました。

この成果に続き、Kepler Communications社が運用する低軌道衛星との通信テストも行われ、こちらも高い安定性を確認。

地上設置での環境下においても、異なる高度の衛星に対してアンテナが柔軟に追従できるという点で、このアンテナの適応能力の広さが証明された形です。

通信品質の検証:低軌道と静止軌道への適応力

今回の一連のテストの中でも、最大の焦点となったのが通信品質の持続性と多軌道対応性でした。

現代の通信インフラは、高度1,200kmほどを周回する低軌道衛星(LEO)と、高度約36,000kmに位置する静止軌道衛星(GEO)の双方を組み合わせて運用されています。

しかし、この2つの衛星は性質がまったく異なり、通信設備に求められる設計要件も異なります。

NASAの実験によって証明されたのは、このアンテナが「1つのデバイスでLEOとGEOの両方に接続可能」であるという点でした。

これにより、たとえば都市部ではLEOを使い、郊外や洋上ではGEOに切り替えるなどの柔軟な運用が可能になります。

特筆すべきは、アンテナ側で電子的にビーム方向を操作できる「アクティブ・フェーズドアレイ方式」により、物理的な可動パーツを持たずに通信方向の調整ができる点です。

これにより、従来機器にありがちな“通信の瞬断”や“アンテナ指向の誤差”が大幅に軽減され、将来的なドローンやエアモビリティ機への導入が現実味を帯びてきました。

次章では、こうしたテスト結果から見える「3つの具体的なベネフィット」に焦点を当て、空飛ぶ通信の未来像をさらに掘り下げていきます。

“空飛ぶ通信革命”の3つのメリット

① 機体の軽量化による燃費・飛行距離の向上

超軽量アンテナの最大の恩恵は、飛行機体のトータルウェイトを抑えられることにあります。

従来、航空機やドローンに搭載されるアンテナは、通信性能を優先するあまりサイズも重量も大きくなりがちでした。

しかし、NASAの開発した「エアロゲルアンテナ」は、空気のような質量を持つ素材構造を活かし、1グラム単位での重量管理が求められる機体にも無理なく搭載可能です。

この軽量化がもたらす効果は明白です。

消費燃料の削減、ひいては長距離飛行能力の向上に直結し、商用ドローンやエアモビリティの活用範囲を一気に広げるポテンシャルを持っています。

特に近年

「配送距離が短い」

「バッテリーがすぐ切れる」

といったドローンにありがちな課題は、通信機器やセンサー類の重量による影響が大きいのが実情です。

だからこそ、このアンテナの軽さは、構造改革の鍵を握ると言っても過言ではありません。

② 埋め込み設計による空気抵抗の低減と静音化

もう一つの革新は、「突起がない」という物理的特性にあります。

これまでのアンテナは機体表面に“立てる”必要があり、その分だけ空気抵抗が増し、飛行中のブレや燃費の悪化につながっていました。

しかし、NASAのエアロゲルアンテナは、“機体に溶け込むようにフラットに貼り付けられる設計”を採用しています。

この設計によって、風を切るノイズが激減し、静音性が高まることが確認されています。

特に都市部でのドローン飛行やエアタクシーでは、「騒音問題」への対応は重要な社会的課題です。

また、突起物が無いことにより、風の干渉を受けにくく、安定した飛行制御が実現。

これは気象条件の変動が大きい日本国内でも、安定運用を可能にする重要なファクターです。

③ 通信の安定化:多様な衛星対応と干渉防止

最後に、機能面でもう一つ大きな変革が訪れています。

それが、「複数の衛星ネットワークに同時対応できるアンテナ設計」です。

一般的な航空通信では、地上局との中継に静止衛星(GEO)を使うケースが多く、その安定性は高いものの遅延の問題がつきまとってきました。

一方、低軌道衛星(LEO)はリアルタイム性に優れますが、短時間で衛星が通過してしまうため、切り替えと追従性能が必要です。

NASAのエアロゲルアンテナは、この2つの課題を同時に解決。

アクティブ・フェーズドアレイ方式によって、アンテナ自身が電子的にビームを制御し、状況に応じて最適な衛星に瞬時に接続することが可能です。

さらに、構成要素ごとに干渉を最小化する調整が施されており、飛行中のノイズや乱反射による通信障害も抑制。

これにより、エリアを問わず、“途切れない通信”という安全性と信頼性が確保されます。

ドローンや次世代航空機にとって、“情報が途絶えない”という事実は、操縦だけでなく自動運転やAI制御にも直接関わる極めて重要な土台です。

次のセクションでは、このような技術が「なぜ今、社会的にも商業的にも必要とされているのか」を解き明かします。

なぜ今、埋め込み型アンテナ技術が注目されるのか

都市型エアモビリティの発展と安全通信の重要性

今、航空通信技術が新たな局面を迎えています。その理由は、都市空間での航空利用が現実味を帯びてきたからに他なりません。

世界中で注目を集めている「都市型エアモビリティ(UAM:Urban Air Mobility)」は、渋滞緩和や災害時の緊急輸送手段として社会実装が急がれている次世代モビリティです。

日本においても、2025年の大阪・関西万博に向けて「空飛ぶクルマ」の実証が進められています。

こうした動きの中で、航空機が都市部のビル群や混雑した空域を飛行する際、最も求められるのは“確実な通信”です。

従来のアンテナでは、物理的に大きく、機体設計や空気抵抗との兼ね合いで搭載が難しいという課題がありました。

しかし、NASAが発表した埋め込み型の超軽量アンテナは、都市上空でも安定した接続を確保できる構造と柔軟性を備えています。

また、フェーズドアレイ方式による指向性制御は、建造物の干渉が多い都市部でも精密な通信ビームを実現し、短距離移動に求められる即応性・高精度通信に非常に適しているのです。

都市空間での空中交通が日常化する未来において、安全性の根幹を支える“通信の目”として、この技術の導入は不可欠だと断言できます。

ドローン配送・空飛ぶタクシー実現に向けた布石

配送ドローンや空飛ぶタクシーといった空の交通革命は、すでに動き出しています。

大手企業では、Amazon Prime AirやANA Holdingsが自律飛行型の宅配ドローンの社会実験をスタートさせており、都市・郊外問わず「ラストワンマイル」の効率化が求められています。

これに必要なのが、人の手を介さずとも常に安定した通信リンクを維持できるシステムです。

つまり、通信が止まる=業務が止まるということを意味します。

特に「空飛ぶタクシー」のように人命を乗せる機体の場合、通信の瞬断は即ち、運航中止や事故につながるリスクとなります。

その中で、NASAの埋め込み型アンテナは機体構造に干渉せず、リアルタイムで複数衛星とつながるマルチチャネル通信を実現。

この信頼性は、商用化に向けた「安全性基準のクリア」に直結します。

また、気象条件や飛行環境によって通信先を動的に切り替える機能は、既存の機体にも搭載可能な拡張性の高さを持ち、将来的にJUIDA資格者やドローン事業者にも大きな恩恵をもたらすでしょう。

インフラ点検、医薬品配送、防災支援といった多様な分野での空の利活用を推進するには、「常時つながる」ことが絶対条件。

その布石として、NASAのこの技術はまさに今、注目すべきタイミングにあると言えます。

次章では、こうした社会背景を受けて、現場でドローンを運用する筆者自身が考える「導入のリアル」について掘り下げていきます。

スカイテックマスターKの考察:ドローン業界への影響とは?

JUIDA資格者として見た“実用化のリアル”

私は日頃からJUIDA認定スクールでの講師活動や、民間の産業用ドローンの導入支援を行う中で、現場の“本音”に触れることが多くあります。

NASAのような先進技術は「すごい」で終わらせてはいけません。

現場で実際に使えるのか。

メンテナンスは?

コストは?

導入支援体制は整っているのか。

そのすべてが伴って初めて「現実の選択肢」になるのです。

今回の「航空機に埋め込める超軽量アンテナ」が注目されている背景には、確かに技術的な美点があるのは事実です。

しかし、国内の事業者が導入する際には、全く別の次元の障壁も存在します。

たとえば、点検業務に活用されるドローンにおいては、「金属反射によるノイズ干渉」や「複雑な構造物とのクリアランス調整」が必須です。

NASAのエアロゲルアンテナは、柔軟性・軽量性が高いため、機体ごとの最適化はしやすいと見られます。

ただ、その通信機能を最大限に活かすには、接続する衛星側のインフラも求められます。

国内通信規格との親和性、ソフトウェアのアップデート支援体制、そして何より導入コストの透明性。

こうした点が、国内ドローン産業においては“現場導入”の決定的な要因になります。

JUIDA認定講習などを通じて現場の声を聞く中で、「導入したものの、実用化まで至らなかった」というケースが出ているという話も耳にします。

この技術も、「夢」で終わらせないためには、より実務に即したパートナーシップの構築と、教育・啓蒙活動が必要不可欠です。

民間導入時の課題と法整備の必要性

NASAのアンテナ技術が民間に普及していくうえで、もう一つ忘れてはならないのが「法規制との整合性」です。

日本では、国土交通省が定める無人航空機の飛行ルールにおいて、通信系統の安定性・安全性の確保は最重要項目のひとつとされています。

ただし現状、「航空機に埋め込むタイプのアンテナ」については明確な基準が存在しておらず、万一トラブルが発生した場合の責任範囲や保険適用の可否などは未整備のままです。

また、ドローン配送や空飛ぶタクシーにおいて、通信ログの保存義務や電波干渉の監視制度も今後焦点になっていくと予測されます。

この技術が本格的に普及するためには、技術だけでなく制度やガイドラインの整備が必要です。

特に、民間事業者が独自に開発した無線通信装置との整合性については、早急に明文化されるべき段階にあると感じます。

現場では、許可申請や運航管理の煩雑さから、「規制対応コスト」自体が参入障壁になっているケースもあるため、このアンテナのように通信品質を“当たり前に維持できる”技術は、その障壁を取り払う切り札にもなり得るでしょう。

次章では、こうした視点を踏まえて、従来の通信技術とNASAの埋め込み型アンテナがどう違うのかを比較・分析していきます。

他の通信技術との比較とNASAアンテナの優位性

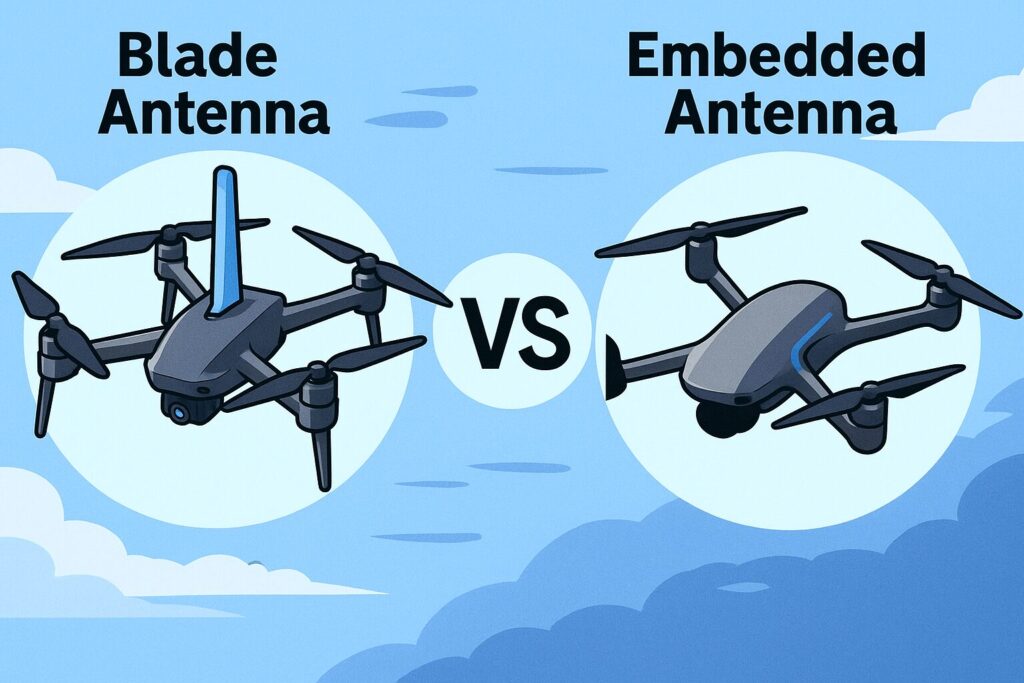

ブレードアンテナ・突起式アンテナとの比較

現在、多くのドローンや航空機には、ブレード型アンテナや突起式アンテナが搭載されています。

これらは比較的設計がシンプルで量産性も高く、コスト面でも導入しやすいというメリットがあります。

しかし、その一方で大きな課題となってきたのが、空気抵抗と構造的な脆弱性です。

特に高速飛行時や強風下では、突起部分に大きな力がかかり、機体のバランスを崩すリスクや、破損による通信断の危険性も無視できません。

対して、NASAが開発したエアロゲルアンテナは、機体表面に完全に密着する“フラットな構造”を持ち、空力性能を損なわない画期的な設計です。

さらに、内部構造には可動部が存在しないため、物理的な破損のリスクが大幅に低減されます。

また、従来のアンテナでは通信ビームの方向を変えるには物理的な旋回機構が必要でしたが、NASAのアンテナはアクティブ・フェーズドアレイ方式を採用しており、電子的に方向制御が可能です。

これにより、瞬時の通信切替ができ、ドローンが移動し続ける環境でも“切れない通信”を維持できる点が非常に優れています。

結果として、メンテナンス性、飛行性能、通信の安定性のすべてにおいて旧来型のアンテナを凌駕していると言っても過言ではありません。

エアロゲル技術の応用可能性と展望

NASAが用いたエアロゲル素材は、単なる「軽量素材」にとどまりません。

元々この素材は、断熱性・耐火性・絶縁性といった特性から、宇宙開発や深海探査、軍事装備品など多岐にわたる先端分野で活用されてきました。

その上で、今回のアンテナ開発に応用されたことで、エアロゲルの技術的ポテンシャルが通信分野にも拡張されたという点が注目に値します。

例えば今後は、5Gや将来的な6Gネットワークの空中中継装置として応用される可能性も視野に入っています。

都市部では高層ビルに囲まれたエリアに電波が届きにくい“通信の谷”が生まれやすく、これまでは地上基地局を増やすことで対応してきました。

しかし、空中で浮遊・飛行しながら通信を中継できるアンテナが実現すれば、ネットワーク全体の柔軟性とカバー率は飛躍的に向上します。

また、ドローン以外にも、小型衛星・再突入カプセル・火災救助用ロボットなど、過酷な環境下での通信機能にも活用が期待されています。

さらに、素材自体が柔軟で加工しやすいため、将来的には“アンテナの形を選ばない”自由設計が可能となり、個々の機体特性に完全フィットした通信装備を作ることが現実になります。

今まで「通信装備=制約」だったドローン設計において、このNASAアンテナは“通信装備=進化”へとパラダイムを変える転機になるかもしれません。

次章では、ここまで紹介してきた内容を総まとめし、NASAアンテナが切り拓く“空の通信未来”の全貌を振り返っていきます。

まとめ~NASAの超軽量アンテナが切り拓く未来の空~

今後の展望と産業界への波及効果

米NASAによる「航空機に埋め込める超軽量アンテナ」の実用化は、単なる技術革新にとどまりません。

この進展は、空を舞台とする産業の構造そのものを変え得るポテンシャルを秘めています。

これまで、ドローンや空飛ぶモビリティには「通信インフラの脆弱さ」という致命的な課題がつきまとっていました。

いかに機体が高性能でも、“つながらなければ動かせない”という制限が、安全性や運用範囲を狭めていたのです。

しかし、NASAのアンテナは軽量・高耐久・高性能を兼ね備え、しかも埋め込み型という機体設計との親和性に優れた仕様。

今後、民間航空・物流・農業・災害救助といった多様な分野で導入の加速が予測されます。

さらに注目すべきは、このアンテナが「通信方式を選ばない柔軟性」を持っている点です。

LEOとGEOの両方に対応し、しかも将来的な6G通信にも拡張可能な設計となっていることから、中長期的なアップデートを視野に入れた産業投資としても期待が集まっています。

つまり、今この瞬間に注目すべきなのは、「NASAの技術」そのものというよりも、それを“どう社会に組み込むか”という段階に入ったという事実です。

ドローン操縦者や開発者が知っておくべきポイント

このテクノロジーが一般化する未来を見据えたとき、JUIDA資格者や現場のオペレーターが備えるべき知識も変わってきます。

まず押さえておくべきは、「アンテナ=後付けで選ぶもの」ではなく「機体設計段階から最適化していくべき要素」へとシフトしたこと。

従来のように市販の通信モジュールを貼り付ける感覚では、これからの通信インフラに対応しきれません。

次に、ビームステアリングや衛星対応プロトコルといった電子制御的な知識も、操縦者・設計者ともに求められるでしょう。これはつまり、「操縦+通信の総合理解」が必須になることを意味します。

また、ドローン開発企業にとっては、製品開発段階でNASAのような高性能アンテナとの互換性を設計に取り込めるかどうかが、競争優位を分ける大きな分岐点になります。

そして、最後にこの技術が公共インフラと結びついたとき、免許制度・通信制限・機体登録制度などに影響する法改正の可能性が高まります。

今のうちから最新動向を追い、制度と技術の接点を正確に読み解いておくことが、次世代ドローン社会で生き残る鍵になるはずです。

“つながる空”はもう、夢ではなくなりました。

そして、今問われているのは、その未来に、あなた自身がどう関わるかという視点なのです。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!