ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

- ケニア初のスマートシティは何がすごい?──結論と狙い所

- ケニア初のスマートシティ「Konza Technopolis」とは?イスラエルHigh LanderのVega UTMと「コンザ国家ドローン回廊(KNDC)」の全体像【7つの注目点】

- ケニア初のスマートシティの定義と位置づけ(Vision 2030/SEZ/“シリコン・サバンナ”の役割)

- イスラエル発High Landerとは?──Vega UTM/Orion DFMの機能と強み

- UTMの基礎と最新潮流:BVLOS、デコンフリクト(戦略×戦術)、統合申請ポータル、データ連携

- コンザ国家ドローン回廊(KNDC)の空域設計:レイヤー構造、飛行ルール、運用権限(KoTDA×KCAA)

- 規制・安全設計:Remote ID、ジオフェンス、緊急時プロトコルと監査

- 期待インパクト【5領域】:農業/測量・マッピング/物流・医療配送/インフラ点検/行政サービス

- 日本への示唆:自治体・企業・個人パイロットの機会と留意点(JUIDA活用・国内法整合)

- ケニア初のスマートシティで進む「3つの実装ステップ」──空域設計→デジタル運用(Vega UTM)→ビジネス化【High Lander×UTM×KNDC】

- まとめ:ケニア初のスマートシティから学ぶ意思決定フレーム──投資判断・人材戦略・ガバナンスの作り方

ケニア初のスマートシティは何がすごい?──結論と狙い所

読者の疑問:「ケニア初のスマートシティがドローン業界に与える実利は?日本の事業や副業に関係ある?」という声を多く頂きます。

まず押さえるべき要点は、イスラエルのHigh Lander社が提供するVega UTM(無人航空機交通管理)が、ケニアのKonza Technopolisで正式採用され、国家主導のコンザ国家ドローン回廊(KNDC)に実装されるという動きです。

これにより、飛行許認可のデジタル化・リアルタイム運航管理・自動衝突回避の商用スケールが一気に現実味を帯びました。

結論:本件は「空のDX」を一段押し上げる号砲です。

まず、農業・測量・物流・インフラ点検・医療配送の“収益オペレーション”が設計しやすくなる。

そして、KCAA(ケニア民間航空局)連携の安全基準とセットで進むため、違法飛行を助長せずにスケールできる点が投資・起業双方に追い風となります。

この記事でわかる3つの実装ステップ(概要)

- ① ケニア初のスマートシティ「Konza Technopolis」とは?イスラエルHigh LanderのVega UTMと「コンザ国家ドローン回廊(KNDC)」の全体像【7つの注目点】

- ② ケニア初のスマートシティで進む「3つの実装ステップ」──空域設計→デジタル運用(Vega UTM)→ビジネス化【High Lander×UTM×KNDC】

- ③ まとめ:ケニア初のスマートシティから学ぶ意思決定フレーム──投資判断・人材戦略・ガバナンスの作り方

なお、当ブログはJUIDA有資格者の視点から、法律・安全に配慮した運用を重視します。

国内の飛行判断や許可申請は、国交省の最新ルールを必ず確認してください。

違反事例の助長はしません。

一次情報の詳細は、Unmanned Airspace、sUAS News、Commercial UAV Newsなども参照しています。

ケニア初のスマートシティ「Konza Technopolis」とは?イスラエルHigh LanderのVega UTMと「コンザ国家ドローン回廊(KNDC)」の全体像【7つの注目点】

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

ケニア初のスマートシティの定義と位置づけ(Vision 2030/SEZ/“シリコン・サバンナ”の役割)

結論から言えば、Konza Technopolisはケニアの長期国家戦略Vision 2030を具現化する基幹スマートシティであり、特区(SEZ=Special Economic Zone)として税制・規制優遇を受けながら、デジタル産業を核にGDP寄与を狙う“シリコン・サバンナ”の心臓部である。

ナイロビから南へ約60㎞、広大なサバンナに情報通信・研究開発・学術機関を誘致する都市として設計され、国家のデジタル化と雇用創出の両輪を回す役目を担う。

この前提を押さえると、後述するドローン回廊の政策的な重みが腹落ちするはずだ。

(公式サイトの説明および近年の更新情報に基づく。)

スマートシティといっても、単なるITインフラ整備ではない。

都市計画・交通・エネルギー・公共サービスをデータで統合し、産学官のイノベーションを継続的に生み出す“プラットフォーム都市”としての機能が求められる。

Konzaはその要件を段階整備しながら、国のデジタル・エコノミー政策と接続している。

特に低高度空域(ドローン空域)の制度設計を初期段階から都市インフラに織り込んだ点が特徴で、後述の回廊構想にスムーズにつながる。

イスラエル発High Landerとは?──Vega UTM/Orion DFMの機能と強み

要点は、High LanderがVega UTM(無人機交通管理)とOrion DFM(ドローン運用・管制)という二階建てのソフトウェア群を提供し、都市全体の空域運用を“安全・効率・拡張性”で底上げする企業だということだ。

Vegaは飛行許可のデジタル申請から、戦略(事前)&戦術(運航中)デコンフリクト、ライブ監視、関係当局とのデータ共有までを一貫管理する。

Orionはフリート運用・遠隔管制・自動ミッション生成に強く、複数機の同時運用や緊急対応にも適合する。

イスラエル国内の制度適合や他国での実装実績が積み上がっており、都市スケールの安全性・可用性を裏打ちしている。

ドローン事業者の目線では、“申請・承認・運航・監査”がひとつの画面で閉じることが最大の効用だ。

現場は書類と電話で滞留しがちだが、Vegaでは承認遅延を圧縮でき、Orionでミッションの標準化が進む。

これにより、BVLOS(目視外)や夜間など高付加価値ミッションを安全に反復できる地ならしが整う。

UTMの基礎と最新潮流:BVLOS、デコンフリクト(戦略×戦術)、統合申請ポータル、データ連携

UTM(UAS Traffic Management)は、低高度空域の見える化とルール化を実現する“空の信号機”だ。

コアは三つ。

第一に認可の一元化。

第二に衝突回避の自動化(デコンフリクト)。

第三に運航データの共有・監査である。

近年はRemote ID(機体識別)や地理フェンスと組み合わさり、BVLOSの制度化を後押ししている。

Vegaはこれらの潮流を実装し、操作者・事業者・当局の三者をシステムで接続する設計を採る。

実務では、“戦略”デコンフリクトで飛行経路の重複を事前に最適化し、運航中は“戦術”デコンフリクトで機体間距離や侵入警戒を自動調整する。

この二層構えが回廊の安全密度を決める。

さらに、統合申請ポータルは許可の可視化を進め、データ連携が都市OS側のダッシュボードへつながる。

都市管理者にとっては、交通や防災と一体の“統合運用”が描きやすくなる。

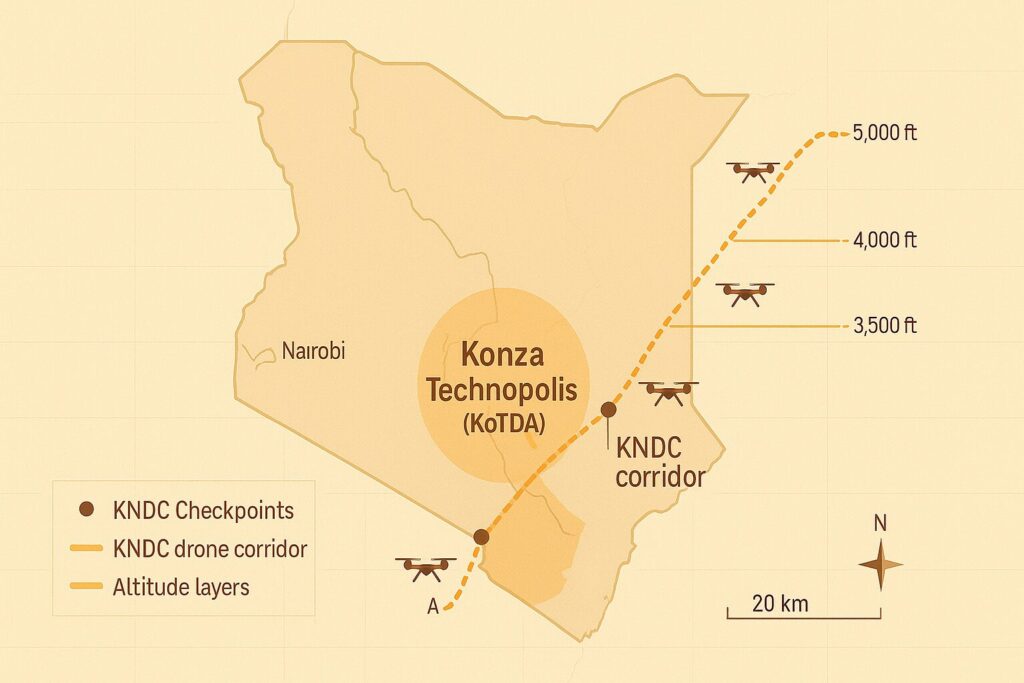

コンザ国家ドローン回廊(KNDC)の空域設計:レイヤー構造、飛行ルール、運用権限(KoTDA×KCAA)

KNDCは、Konza Technopolis Development Authority(KoTDA)とKenya Civil Aviation Authority(KCAA)が連携し、都市内に“管理された低高度空域”を創出する取り組みである。

Vega UTMがデジタルな“背骨”となり、事業者は統合ポータルで申請し、承認後は運航・ログ保全まで一気通貫で進められる。

レイヤー構造としては、地表近傍の軽作業層、物流・医療配送を担う巡航層、緊急対応の優先層などへ分節化し、優先度と回避規則を明確にする。

権限はKoTDAが都市運用面、KCAAが航空安全面を所管し、監督と許認可の二輪でリスクを制御する。

現場運用のキモは、“誰が・いつ・どの高度・どの経路で飛ぶか”をリアルタイムで共有し、異常時の優先権を決めておくことだ。

たとえば医療配送は優先層で走らせ、測量は計画飛行で衝突を避ける。

回廊には地理的に“入出ロジック”があり、GeofenceやNo-flyゾーンが設定される。

これらはVega上のルールセットとして配信され、Orionのミッション計画に自動反映される。

規制・安全設計:Remote ID、ジオフェンス、緊急時プロトコルと監査

安全設計は三層で考える。

第一に識別(Remote ID)で機体と操作者を可視化する。

第二に予防(Geofence/許可制)で侵入・逸脱を抑制する。

第三に対応(コンティンジェンシー)で異常時の降下・帰還・空域再配分を即時に実施する。Vegaは当局ビューと事業者ビューを併設し、監査可能なログを生成するため、事故後のトレーサビリティが確保される。

KCAAのUASページでも示されるように、同国は航空安全の規制・監督を担い、都市内運用の信頼を裏打ちする。

重要なのは、“リスクをゼロにする”のではなく“可視化し制御する”という思想だ。

都市の回廊は多主体が同時に使うため、ルールの事前合意とダッシュボード共有で、現場の判断を支える。

これにより、社会受容性(住民の安心)を損なわず、商用オペレーションの厚みを増やしていける。

期待インパクト【5領域】:農業/測量・マッピング/物流・医療配送/インフラ点検/行政サービス

農業では、マルチスペクトル撮影と可変散布の組み合わせにより、肥料・薬剤コストの最適化と収量の安定が同時に進む。

UTM下の飛行はライン交差や同時飛行の衝突リスクを低減し、農区画の広域運用を後押しする。

測量・マッピングは、BVLOSと事前承認の仕組みで大面積を短時間にカバーでき、公共調達の納期厳守に効く。

物流・医療配送は、救命性の高い医薬品や血液の迅速搬送に直結し、医療アクセスの格差縮小に寄与する。

インフラ点検では送電線・パイプライン・橋梁の定期監視を自動化し、災害時の復旧判断を早められる。

行政サービスは環境監視・野生動物保護・災害対応での“目”を増やし、都市運営の質を引き上げる。

(これらはKonza×High Landerの公表情報で示される優先分野に沿う。)

とりわけ医療配送は住民の体感価値が高く、回廊の社会的合意を得やすい。緊急時の優先空域を定め、SLA(サービス品質保証)を運用側で管理すれば、ビジネスと公益の両立が可能だ。測量や点検も、季節波動や災害リスクを加味した年間計画に落とし込めば、安定した収益線を描ける。

日本への示唆:自治体・企業・個人パイロットの機会と留意点(JUIDA活用・国内法整合)

日本側の学びは、“都市設計の初期から低高度空域をOSに組み込む”という発想である。

自治体は防災・インフラ点検・農業支援のユースケース単位で小回りの効く回廊を創り、企業はUTM前提の運用標準を策定する。

個人パイロットや事業者は、JUIDA認証教育の体系と国内の飛行ルールを土台に、手順化・記録化・可視化を徹底すると良い。

実装では、許可・承認の要否やカテゴリー分類、立入管理・第三者上空の安全管理、夜間・目視外・危険物輸送の扱いなど、国交省のガイダンスを逐次確認しよう。

用語ミニ辞典:UTM/BVLOS/KNDC/KCAA/Remote ID の要点整理

UTM:低高度空域の交通管理。許認可・衝突回避・監視・ログの統合。Vegaは都市規模の実装を想定したソリューション。

BVLOS:目視外飛行。高効率だがリスクも高く、申請・監視・フェイルセーフの三点セットが鍵。

KNDC:Konzaの国家ドローン回廊。

Vega UTMがデジタル基盤となり、産業ユースケースを段階拡張。

KCAA:ケニア民間航空局。UASの規制・監督を担い、許認可・安全管理の枠組みを提供。

Remote ID:ドローンの“デジタルナンバープレート”。識別と追跡で安全・責任の可視化を促進。

ケニア初のスマートシティで進む「3つの実装ステップ」──空域設計→デジタル運用(Vega UTM)→ビジネス化【High Lander×UTM×KNDC】

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

ステップ1|空域・ルール設計:SORA/運用カテゴリー/安全ケースの作り方

要点は明快だ。

空域のルール設計を先に固めることで、運用側のムダな往復を減らし、のちのデジタル実装と商用拡大を滑らかにする。

まず参照軸となるのがSORA(Specific Operations Risk Assessment)であり、運用リスクの階段をロジカルに上るための共通言語として機能する。

SORAはオペレーションの複雑さに応じて必要な緩和策や訓練目標を明示するため、“どこまでの活動が許容されるか”を事前に確定しやすい。

つまり、Konzaのような都市スケールでも、SORAに沿ったプロファイル作りを先行させるほど、後続の承認手続きが合理化される。

次に、ケニア民間航空局(KCAA)のUAS規則で定める運用カテゴリーや許可要件に適合させる。

KCAAの規則は運用類型・認可・保険・ライセンスなどの基本線を握っており、都市側のルールと当局の監督を矛盾なく接続する必要がある。

申請は所定様式で行い、保険・機体登録・操縦者ライセンスなどの証憑を揃えることが前提だ。

ここを“様式面の最適化”と軽視すると、のちのUTM化で詰まる。

したがって、安全ケース(コンティンジェンシー、緊急時の降下・帰還、第三者上空の回避)まで織り込んだ運用書を最初から用意するのが近道となる。

さらに、空域の“区画設計”をシンプルな層構造で提案する。

地表近傍の軽作業層、巡航に適した物流層、優先度の高い緊急対応層といったレイヤー分けは、管理者・事業者・住民の合意を得やすい。

Konzaでは都市計画と連動し、後段のUTM実装でこのレイヤー情報をデジタル化する前提が置かれる。

ステップ1は“紙の合意をつくる段階”ではなく、“のちに自動化できる設計図をつくる段階”だ。

関係者マップ:KoTDA・KCAA・High Lander・事業者・住民・学術機関の役割分担

中心に立つのはKonza Technopolis Development Authority(KoTDA)で、都市運営と産業振興の調整役を担う。

KCAAは航空安全・認可・監督の権限を持ち、High LanderはVega UTMとOrion DFMというデジタル基盤を提供する。

事業者はユースケースごとの運用書・訓練・保険を整え、学術機関は評価設計と人材育成、住民は社会受容性の評価とフィードバックを担う。

役割の線引きを明らかにしたうえで、情報共有の更新頻度と窓口を“最初に決める”ことが、摩擦を減らす鉄則になる。

KPI例:許可処理時間・同時飛行密度・インシデント率・社会受容性指標

計測する項目は、許可処理時間の中央値と90%タイル、同時飛行密度と稼働率、インシデント率(飛行1,000回あたり)、そして住民アンケート由来の社会受容性スコアだ。

これらを四半期単位で可視化すれば、SLA改善と運用標準化の優先順位が見える。

Vegaの承認ログやフライトログはKPI算出に直結し、当局側の監査にも応用できる。

数字で会話する文化をステップ1から定着させると、後続の投資判断が揺らがない。

ステップ2|デジタル運用:Vega UTMの実務(申請→承認→ライブ監視→ログ保全)

ここでの結論は、申請からログ保全までを“ひとつの連続体”にすることで、承認遅延と安全閾値のブレを同時に減らす、という点に尽きる。

Vega UTMは、飛行計画の提出と自動審査、必要に応じた修正提案、承認・拒否の判定、運航中の状況表示、そして記録の保全までを一括で扱う。

つまり、紙のやり取りや複数ツールの切替えが消える。

さらに、有人航空との併存を想定しており、空域内の“見える化”が標準で提供される。

承認後は、Orion DFMが各機体のミッション実行を支える。

仮想的な“コントロール・タワー領域”を設定し、その内部で自動・半自動・手動の運用モードを切り替えながらフリートを監督できる。

運用者は現場状況に合わせ、画面上で安全側へ寄せる判断を即時に下せる。

対応ユースケースは警備、配送、災害対応、精密農業など広く、ハード非依存の思想が運用の自由度を高める。

デコンフリクトの具体:事前(戦略)と運用中(戦術)のワークフロー

衝突回避は二段構えだ。

まず戦略デコンフリクトで、計画段階の高度・経路・時間帯を最適化し、混雑を避ける。

つぎに戦術デコンフリクトで、運航中に距離侵入や迂回の必要が生じた場合にVegaが再計算して提示する。

これにより、許可済み計画の“整合性”を保ったまま安全側に遷移できる。

管理者はダッシュボードで優先権とルールを更新し、必要時は緊急層の空域を即時に確保する。

データとプライバシー:共有範囲・保存・監査・越境移転の注意点

データは価値とリスクの両方を持つ。

だからこそ、誰が何を見るか、どれだけ保存するか、いつ監査に使うかを先に決める。

Vega/Orionのログは申請内容・飛行実績・アラートの履歴を含み、インシデント後のトレーサビリティを確保する材料になる。

一方で、越境移転が生じる場合は、匿名化や最小化の原則、契約上の準拠法、公開範囲の明確化を運用規程へ落とし込むと安全だ。

そのうえで、“必要十分な可視化”にとどめ、住民の安心と事業の俊敏性を両立させたい。

ステップ3|ビジネス化:5ユースケースの収益モデルと実装要件

核心は、“用途ごとのKPIとSLAを現実的に設計する”ことで初めて回廊がキャッシュフローを生む、という事実だ。

Konzaの枠組みは、精密農業・測量/マッピング・物流/医療配送・インフラ点検・行政サービスを優先分野として想定している。

各用途で必要なセンサー、航続、離発着インフラ、データ処理、保険条件をあらかじめテーブル化し、“できる・できない”の線引きをはっきりさせるほど、受注と実行のギャップが縮まる。

精密農業:散布・センシングのROIと季節運用計画

農業は季節性と面積経済が効くため、フライト回数・対象区画・処理量を年間計画に落とし込むのが第一歩だ。

マルチスペクトルでの生育診断と可変散布を組み合わせ、資材コストの最小化と収量の安定をKPIに据える。

UTM下では隣接圃場との干渉を抑えつつ、同時飛行の密度管理で作業時間を短縮できる。

実装上は、耐候性・ペイロード・バッテリー交換手順を標準化し、Orionでミッションをテンプレ化すると運用が安定する。

測量・マッピング:公共調達・BIM/GIS連携・納品仕様

測量は納品仕様が命だ。

地上解像度、オーバーラップ率、基準点密度、精度検定の方式など、先に“仕様票”を握ることで、飛行側のムダを削減できる。

UTM運用では、計画経路が重複する案件でも戦略デコンフリクトで衝突リスクを抑えられる。

BIM/GISに連携する前提で、データ命名規則・メタデータ・ライセンス表記を統一し、発注者・監督者・運航者の三者でレビュー手順を固定しておくと品質がブレない。

物流・医療配送:SLA設計、温度管理、ラストマイル統合

物流と医療配送は、“優先度の定義”が収益に直結する。

Konzaでは救命性の高い貨物に優先レイヤーを割り当て、Vegaのルールセットで迂回権と優先権を明確化するのが現実的だ。

さらに、温度管理・封緘・受け渡し時刻といったSLAをダッシュボードで監視し、逸脱時は代替ルートや有人配送とのハイブリッドで救済する。

“途切れないチェーン”をラストマイルの現行網と統合できれば、社会的価値と収益性が同時に立つ。

インフラ点検:送電線・パイプライン・橋梁の自動化シナリオ

インフラ点検は定期性と再現性が鍵だ。

Orionのテンプレ化されたミッションで同一ルートを反復し、異常検知の閾値や通報フローを固定する。

UTM下では、保守班の動線と飛行ルートの干渉を抑え、緊急時の優先空域へ即時切替えが可能になる。

点検レポートの書式を事前に共通化し、写真・動画・点群の規格を合わせると、発注側の受領プロセスが短縮される。

行政サービス:災害対応・環境監視・野生動物保護での効果検証

行政サービスでは、“住民の体感価値”を数値化して伝えることが大切だ。

災害対応なら初動までの時間短縮、環境監視なら違反検知件数や応答時間、野生動物保護なら巡回密度や違法行為抑止率など、明確なKPIを掲げて効果検証を行う。

Konza×Vegaの枠組みは、承認・運航・監査の一体化で行政サービスの説明責任を補強するため、住民理解の獲得に寄与する。

日本企業・自治体への移植手順:国内規制適合、保険、人材、実証から本実装まで

最後に、日本側の実務手順を簡潔に整理する。

第一に、国内ルールと申請動線を確認し、許可・承認が必要な運用かを切り分ける。

第二に、保険・賠償・リスク配分を契約に反映させ、飛行ログ・整備記録・教育記録の保持期間を決める。

第三に、人材の型を定義し、操縦者・保守・解析の役割を分解する。

第四に、PoC→限定運用→標準化の順に進め、UTM前提の業務手順を社内規程へ落とし込む。

なお、教育・制度の参照窓口としてはJUIDAの公開資料、機体仕様の参照としてはDJI公式、法令は国交省のガイダンスが有用だ。

“先に設計、次に自動化”の順序を守れば、Konzaで示された道筋は日本の現場でも再現可能である。

まとめ:ケニア初のスマートシティから学ぶ意思決定フレーム──投資判断・人材戦略・ガバナンスの作り方

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

5分で要点復習:High Lander(イスラエル)×Vega UTM×コンザ国家ドローン回廊の価値

要点はシンプルだ。

ケニア初のスマートシティであるKonza Technopolisが、High LanderのVega UTMを基盤にコンザ国家ドローン回廊(KNDC)を整備したことで、低高度空域の“安全・効率・拡張性”を同時に満たす都市モデルが立ち上がった。

まず、申請から承認、運航、監査までのワークフローが一気通貫になり、計画と実行の齟齬が縮まる。

次に、戦略・戦術の両デコンフリクトにより同時飛行密度が高まっても安全側に寄せやすい。

さらに、医療配送やインフラ点検など公共価値の高いユースケースが優先層で走るため、住民の理解を得やすい構造になっている。

この枠組みは、単なるテクノロジー導入に留まらない。

都市計画と空域運用を同じダッシュボードで管理する発想は、行政・企業・教育機関の連携を前提にしている。

したがって、投資判断は“機体やセンサーの性能”より“運用標準とガバナンス”の質で決まる。

そして、ケニア初のスマートシティという話題性は、高度な実装と検証を引き寄せる呼び水になり、結果として資金と人材の循環を促す。

失敗パターンと回避策:ガバナンス欠如/社会受容性の軽視/コスト超過/ベンダーロックイン

まず注意したいのは、ガバナンスが後追いになる展開だ。

現場主導でPoCが先行し、承認・監査・責任分界が曖昧なまま機体が飛ぶと、のちにログ整合や事故時対応で詰まる。

これを避けるには、“誰が何を見るか・どの権限で止めるか”を運用規程に最初から明記し、Vegaの権限設計と一致させておく。

次に見落としやすいのが、社会受容性の軽視である。

住民にとっての価値と不安は同居する。

したがって、医療配送や災害対応など体感価値の高いユースケースから実装し、騒音・プライバシー・飛行回数の指標を定期公開すると納得感が増す。

住民説明は一度で完結させず、運用開始後の“更新”を前提にする。

さらに警戒したいのは、コスト超過だ。

ハード・通信・保険・人件・教育・データ保管の合算で評価しないと、初年度の安価な見積もりが将来の固定費を膨らませる。

ここでは、KPIとSLAを先に数値化し、承認遅延の短縮・同時飛行密度の増加・インシデント率の低下を費用対効果で語ることが重要になる。

最後に、ベンダーロックインは避けたい。

特定の機体やクラウドへ過度に依存すると、拡張時に選択肢が狭まる。

対策はシンプルで、データのエクスポート仕様とAPIの公開範囲を契約で確認し、オープンな標準に沿って設計することだ。

互換性の要件は“あとから”ではなく“最初から”である。

FAQ:BVLOSの誤解、保険・賠償、飛行ログの扱い、セキュリティ、人材育成

Q. BVLOSは誰でも申請すればすぐ飛ばせる?

A. いいえ。

BVLOSはリスク評価と緩和策、運航・機体・操作者の要件、監視・フェイルセーフの条件が揃って初めて認められる。

申請の速さよりも、証跡の一貫性が審査の決め手になる。

Q. 保険はどこまで必要?賠償はどう考える?

A. 対人・対物の基本に加え、データ漏えい・業務停止を含む拡張補償を検討したい。

契約時にログ提出義務と事故時の照会窓口を明記すると、紛争の火種を減らせる。

Q. 飛行ログはどれくらい保存するべき?

A. 監査・事故調査・契約の要件に応じて決めるのが現実的だ。

最低限、承認記録と実飛行ログ、警告・逸脱の履歴は期間を区切って保持し、アクセス権を段階化する。

Q. セキュリティはクラウド任せで大丈夫?

A. 任せ切りは避ける。APIキーの管理、役割に応じた権限、暗号化と監査ログを自組織の規程として定め、委託先の実装と突き合わせる。

Q. 人材育成はどこから始める?

A. 役割を分けて考える。

操縦・運航管理・データ解析・法令対応を別トラックで育て、更新周期を設定する。

JUIDAの公開情報や国内のガイドラインは、教育体系の叩き台として活用しやすい。

参考・次の一歩:KoTDA・KCAA・High Lander資料、国内法リンク、評価テンプレとCTA

まず、一次情報の窓口をブックマークする。

Konza(KoTDA)、KCAA、High Landerの各サイトは更新頻度が高く、仕様や実装の変更が反映されやすい。

次に、国内では国交省のドローン飛行ルール、JUIDA公式の公開コンテンツ、機体仕様の確認にはDJI公式が安定した参照先になる。

最後に、本稿のフレームを自組織の評価テンプレに落とし込み、KPI・SLA・権限・データ方針の4点を“1ページの標準”として固定すると、来期の投資判断が速くなる。

本記事は公開情報に基づく編集上の分析であり、違法行為や危険な運用を推奨しない。ケニア初のスマートシティの最新情報は公式の発表をご確認ください。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!