ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

【注目ニュース】

2025年3月、シンガポール海事港湾庁(MPA)とリパブリック・ポリテクニック(RP)が海事用ドローン操縦者訓練プログラムを正式に開始すると発表しました。

この発表を受けて、ドローン業界ではざわつきが広がっています。

「なぜ“海上”でドローン操縦者の育成が必要なのか?」

「シンガポールの動きが今後のアジア全体にどう影響するのか?」

など、多くの疑問と期待が交錯しています。

結論から言えば、海事分野のドローン活用は“次の産業革命”の幕開けとも言える大きな潮流です。

とくに港湾作業、緊急対応、環境モニタリングといった海上特有の課題において、ドローンの高度な運用スキルは今後ますます求められることになるでしょう。

本記事では、この訓練プログラムの詳細内容や対象スキル、インターン制度の仕組みに加え、国内での資格制度(JUIDAなど)との違いや、今後注目すべきポイントを多角的に考察します。

また、私スカイテックマスターKがこれまで国内外で実際に見聞きしてきたドローン運用の現場経験をもとに

「なぜ今、海事ドローン分野の人材育成が急務なのか?」

についても掘り下げていきます。

“空と海の交差点”で始まる新時代を、あなたは見逃しますか?

ぜひ最後までお読みいただき、ドローンの未来を一緒に見据えましょう。

海事用ドローン操縦者訓練プログラムを開始した背景とは?

シンガポール海事港湾庁(MPA)とリパブリック・ポリテクニックの連携

まず、お伝えしておきたいのは、このプログラムは単なる「新しい教育カリキュラム」ではなく、シンガポール全体の海上戦略を根本から変える可能性を秘めた施策だということです。

2025年3月に発表された本訓練プログラムは、国家レベルでのデジタル海事化を推進する一環であり、ドローンというテクノロジーを「戦略的ツール」として導入することに焦点を当てています。

その中心にいるのが、シンガポール海事港湾庁(MPA)とリパブリック・ポリテクニック(RP)。

MPAはこれまでも「スマートポート構想」や「Maritime Drone Estate」の整備など、先進的な施策を打ち出してきました。

そして、今回の訓練プログラムでは、RPと連携することで、実務レベルに即した訓練・評価制度を構築し、即戦力人材を育成する仕組みが整っています。

特筆すべきは、訓練対象が「学生」だけに限られない点です。

すでにMPA所属の無人航空機(UA)操縦者も対象となっており、プロフェッショナル向けの海上ドローン専門スキルがカリキュラムに反映されている点が他国にはない特徴です。

なぜ今、海上ドローンの育成が注目されているのか

港湾業務における課題とドローン導入の効果

結論から言えば、「安全性」と「効率化」の両立が喫緊の課題だからです。

従来の港湾業務では、船舶の検査、タンクの点検、海上交通の監視などを人の手で行ってきましたが、高所作業や荒天時の作業には大きなリスクが伴っていました。

その点、ドローンの導入によって、人が立ち入れない場所での点検や、視界の悪い環境下でも的確な判断が可能になりつつあります。

とくに赤外線やマルチスペクトルカメラを搭載したドローンは、船体の劣化や漏洩箇所を事前に把握することができ、定期点検やトラブル発生時の初動対応において極めて重要な役割を果たします。

また、定点監視や船舶間通信などでの応用も進んでおり、「ドローン=空撮」という常識はすでに過去のものになっています。

港湾業務のあり方が、今まさに根本から再構築されているのです。

環境対策・災害対応での活用シーン

もう一つの大きな要因は、環境保護と緊急対応能力の強化です。

海上では油の流出事故や有害物質の化学漏洩といった突発的なリスクが常に存在します。

そのような場面において、即応できるドローン部隊の存在は、国際的にも評価されています。

特に2025年以降、MPAが試験導入する予定の

「ドローンによる化学物質流出監視」

「海上緊急対応支援」

の実証プロジェクトは、災害発生時の人的被害を最小限に抑える画期的な取り組みとして注目を集めています。

加えて、温室効果ガス排出のリアルタイム監視や、貨物船の排気検査にも活用されており、ドローンは単なる機械ではなく「持続可能な港湾運営」を支える戦略ツールとして位置づけられつつあります。

これらの背景を踏まえると、海上ドローンパイロット育成プログラムの必要性は、単なる技術教育にとどまらないことがわかります。

それは、安全、効率、環境、そして人命を守るための“未来型インフラ構想”の一翼なのです。

訓練プログラムの内容と特長

操縦スキルだけじゃない?現場で必要とされる知識とは

この「海事用ドローン操縦者訓練プログラム」は、ただドローンを操作する技術を教えるだけではありません。

海上での実戦環境に特化した多角的な訓練カリキュラムが構築されており、実務の即戦力として活躍できる人材を育てることに重きを置いています。

たとえば、船上からの離発着操作や、見通し外での飛行(BVLOS)に関する対応、潮流や風速などの環境変化に応じた飛行判断といった、陸上では体験できないシチュエーションが多く組み込まれています。

さらに注目すべきは、センサー搭載機の運用方法に関する教育です。

赤外線・マルチスペクトル・光学ズームなどを活用し、海上に浮かぶ船舶や港湾設備の異常をリアルタイムで検知する力を習得できます。

こうした技術は環境モニタリングや不正排出監視、さらには燃料効率の解析にも応用できるため、民間運用にも大きな価値をもたらす教育内容となっています。

年間20人以上育成!講師陣と指導体制の充実度

このプログラムの核を担うのが、RPに在籍するフルタイムの講師陣です。

彼らはすべて、シンガポール国内で認定されたUAPL(Unmanned Aircraft Pilot Licence)トレーナーであり、長年にわたり航空技術・安全基準・緊急対応に関する専門知識を蓄積してきた人物です。

そのため、ただマニュアルをなぞるような授業ではなく、リアルな現場を前提にした状況判断や実践的アドバイスが豊富に盛り込まれています。

「なぜこの判断が必要なのか?」

といった視点が養われることで、“操作員”から“判断者”へと成長することができます。

MPAとRPはこの体制のもと、今後5年間で毎年20人以上の専門訓練修了者を輩出する予定としており、すでに2025年の枠は大きな注目を集めています。

学生向けインターン制度の内容とメリット

この訓練プログラムが特に優れている点は、RPの学生が実際の海事現場でインターンを経験できる点です。

MPAと連携し、港湾監視、災害対応支援、無人機の配備シミュレーションなど、国家レベルの実証プロジェクトに関われるチャンスが与えられています。

インターン期間中には、操縦スキルだけでなく、運用計画の作成、通信管理、データ処理といった裏方業務にも携わることで、ドローンオペレーターとしての全体像を体感的に学ぶことができます。

RPの教育フレームワークと実務連携の強み

RPが提供する教育は、単なる講義では終わりません。“Becoming Greater Me”という独自のフレームワークを採用しており、個人の志やビジョンを明確にし、それに基づいたキャリア支援を行っています。

さらに、政府・企業・教育機関の連携が非常に強固で、今回のプログラムにも港湾機関やITベンダーが協力しており、即時に現場の声が教育内容に反映される点が大きな強みです。

これにより、学内でのシミュレーションにとどまらず、“社会とつながる訓練”が実現しているのです。

これこそが、他国の訓練制度にはない、シンガポール独自の育成スタイルと言えるでしょう。

【比較】日本とシンガポールのドローン訓練制度の違い

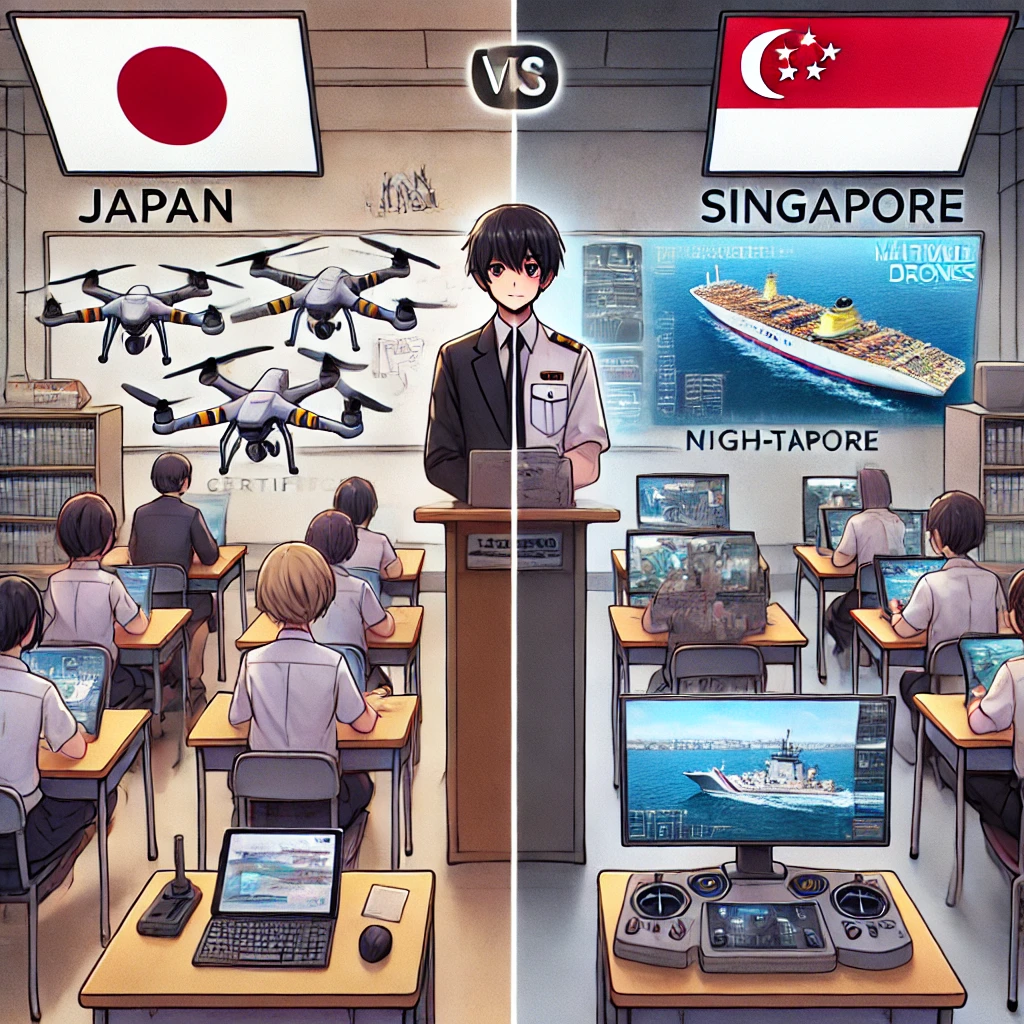

JUIDA認定講習とMPA訓練プログラムの違い

ドローン教育と一口に言っても、その制度やゴール設定は国によって大きく異なります。

日本のJUIDA認定講習と、シンガポールの海事用ドローン操縦者訓練プログラム(MPA-RP連携)では、根本的な目的と対象層に違いがあることを理解する必要があります。

まず、JUIDA(日本UAS産業振興協議会)の認定制度は、国内におけるドローン操縦者の育成と管理を標準化することを目的とした講習であり、操縦技能証明・安全運航管理者証明の2つを柱に構成されています。

特に空撮・測量・農業分野など、地上起点の商用ドローン活用に適した内容です。

一方、MPAがRPと共に展開するプログラムは、港湾・海上という特殊かつ高リスクな環境に対応するための“海事特化型”教育にフォーカスしています。

離発着を船上で行う技術や、潮流・風速といった海象条件下での操縦判断、見通し外飛行(BVLOS)への実践対応など、現場主導の技能訓練が強化されています。

また、JUIDAでは講師の質や教室運営にばらつきがある一方で、MPAの訓練は全講師が政府公認のUAPLライセンス保持者であり、教育の一貫性と専門性が非常に高いのが特徴です。

つまり、日本の制度は“安全な商業飛行の基礎”を教えるのに適しているのに対し、シンガポールの制度は“危険と隣り合わせの現場を生き抜くスキル”に特化していると位置づけることができます。

資格の汎用性・将来性・費用の観点から比較

まず、資格の汎用性という観点では、JUIDA資格は日本国内での信頼性が非常に高く、民間企業や自治体での運用において採用率が高いことが挙げられます。

特に、国土交通省が定めるドローン飛行の許可・承認申請においては、JUIDA資格の有無が判断材料になることも少なくありません。

一方、シンガポールのMPAプログラム修了者は、UAPL(Unmanned Aircraft Pilot Licence)を取得できることが大きなメリット。

この資格はシンガポール国内はもちろん、ASEAN諸国やEU圏との連携が強まっている地域では相互認証の動きも見られ、国際的な業務展開を目指す人材にとっては非常に有利です。

費用面では、JUIDA講習が約25万円前後(2日〜3日の講習+座学)なのに対し、MPAの訓練は5週間〜数か月の長期に及ぶため、費用は高額であるものの、実習量と現場経験の密度は段違いです。

また、RPの訓練プログラムはインターン制度や職業斡旋との連携が強く、修了後すぐに海事関連職へ就職できるルートが確保されており、“学んだら終わり”ではなく“キャリアに直結する”という実用性が際立っています。

総じて、国内業務向きで手軽に取得できるJUIDAと、高度かつ国際水準の訓練を経て世界に通用するMPAの育成体制という構図が見えてきます。

それぞれの制度には明確な目的があり、今後のキャリアの方向性に応じて、どちらの制度を選ぶかが問われる時代に突入しています。

【考察】海事用ドローンの未来と人材需要の高まり

グローバル化するドローンパイロット市場

今後のドローン産業の中心は、間違いなく「海事×ドローン」の領域へと移行していくと見られています。

すでに欧州やシンガポールを中心に、海上物流・港湾監視・環境保護といった分野でのドローン活用は広がりを見せており、それにともなう専門操縦者の需要も急拡大しています。

たとえば、英国のマースク社は港内での自動着岸支援にドローンを導入し、韓国の釜山港では貨物積載率のAI予測と連動した飛行管理が始まっています。

こうした動きはすべて、ドローンが「単なる道具」から「業務の中核を担う存在」へと進化している証拠です。

こうした変化の中で今後注目すべきなのが、国際標準に準拠したスキル・資格を持ったパイロットの台頭です。

これまでのように「国内ライセンスのみ」で仕事が完結する時代は終わり、国境を越えた実務対応力と多言語での飛行許可手続きが可能な人材が重宝される時代に突入しています。

その意味でも、シンガポール海事港湾庁のように、国家機関が民間市場に即した育成制度を整えている事例は非常に先進的であり、日本としても無視できないモデルケースといえるでしょう。

AI・自動航行との融合で求められる新たなスキル

一方、今後のドローン操縦者には、“手で操縦するスキル”だけでは不十分になるとも言われています。

特に注目されているのが、AIによる経路最適化や、リアルタイム解析に基づく自動航行技術との融合です。

これは単に機械任せという話ではなく、AIが提示する選択肢を「現場の状況に応じて判断・最適化する能力」が人間側に求められるようになっているのです。

海上では常に予測不能な天候や突発事象が発生するため、“AIを使いこなす能力”こそが次世代ドローンパイロットに不可欠な要素とされています。

加えて、データ解析能力や運用管理ソフトとの連携技術も強く求められるようになっています。

実際に港湾ドローンの運用現場では、ドローン単体ではなく「システムの一部」として機能させる設計思考が重視され始めており、それを担う人材には広範な知識と経験が必要です。

そのため今後は、「操縦×AI知識×現場対応」の3要素を兼ね備えた人材が、どの国・どの業界でも重宝されるようになるでしょう。

こうした背景を見ても、MPAのような実践・AI・国際対応すべてを包含した教育制度は、まさにドローンパイロット育成の最先端といえるのです。

【まとめ】海事用ドローン訓練プログラムの要点と将来性

本記事で紹介した5つの注目ポイント

ここまで紹介してきた

「海事用ドローン操縦者訓練プログラム」

には、他のドローン教育と一線を画す特徴がいくつもあります。

その中でも特に注目すべきなのは以下の5点です。

1つ目は、MPAとRPによる国主導の取り組みである点。

これにより教育水準の一貫性と政策連携が保たれ、社会実装へのスピード感が段違いです。

2つ目は、海上特化型の操縦スキルが学べる点。

船舶からの離発着、風や潮流への対応、BVLOS飛行といった専門領域は、今後の海事インフラでの標準技術となる可能性が高いでしょう。

3つ目は、UAPLライセンスという国際的に認められた資格が取得できること。

ASEANを中心に今後さらに広がると予想されるこの資格は、“国際展開を視野に入れた人材”にとって極めて有利です。

4つ目に、RPの教育哲学に基づいたインターン制度の存在。

これは単なる座学ではなく、リアルな現場との接続性を確保する育成モデルであり、日本の教育機関にも大きな示唆を与える内容です。

そして、5つ目にAIや自動航行といった最新技術との融合が前提になっている点。

技術の進化と人材育成のズレを解消する設計思想は、これからの時代を象徴する動きといえるでしょう。

ドローン操縦者としてのキャリアアップ戦略

今や「ドローンが飛ばせる」だけでは通用しない時代になりつつあります。

今後求められるのは、マルチスキルを持った“運用型パイロット”です。

そのためのキャリア戦略としては、まずJUIDAやDIPSといった国内資格で基礎を固めたうえで、MPAのような国際型プログラムで海上・国際業務への展開力を磨くことが効果的です。

さらに、AI関連の知識やデータ解析スキルを併せ持つことで、現場対応力に加えて“提案力”のある人材へと進化できます。

ドローン操縦者の中でも、こうした多面的な力を持つ人は、今後の雇用市場で圧倒的に優位に立てるでしょう。

実際、私たち「スカイテックラボ」が現場で観察する中でも、単に飛ばすのが上手いだけでは採用されないというケースは急増しています。

重要なのは

「何のために」

「どの環境で」

飛ばすのかを理解し、業務効率や安全性に寄与する操縦ができるかどうかです。

今、行動すべき人とは?

では、どんな人がこのプログラムを活用すべきなのでしょうか?

答えは明確で、今のキャリアに限界を感じている方、あるいはこれから“海事ドローン”という未開拓市場で先行者になりたい方です。

特に以下のようなタイプの方には大きなチャンスがあります。

● 地方でドローンビジネスを立ち上げたいが、差別化の方法に悩んでいる

● 海事・港湾業務の中でドローン導入を検討しているが、人材不足に悩んでいる

● 単なる空撮から脱却し、社会インフラに貢献する操縦者としてキャリアを築きたい

こうしたニーズにマッチするのが、今回の海事用ドローン訓練プログラムです。

受講を通じて得られるスキルと実績は、今後10年のキャリア形成において極めて大きな武器となるはずです。

“迷ったら行動”。今このタイミングで一歩を踏み出せるかどうかが、あなたの未来を大きく左右する分岐点になるかもしれません。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!