ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

【JUIDAニュースレター】の最新情報からのものです。

詳細な情報や最新の更新については、JUIDAの公式サイトをご参照ください。

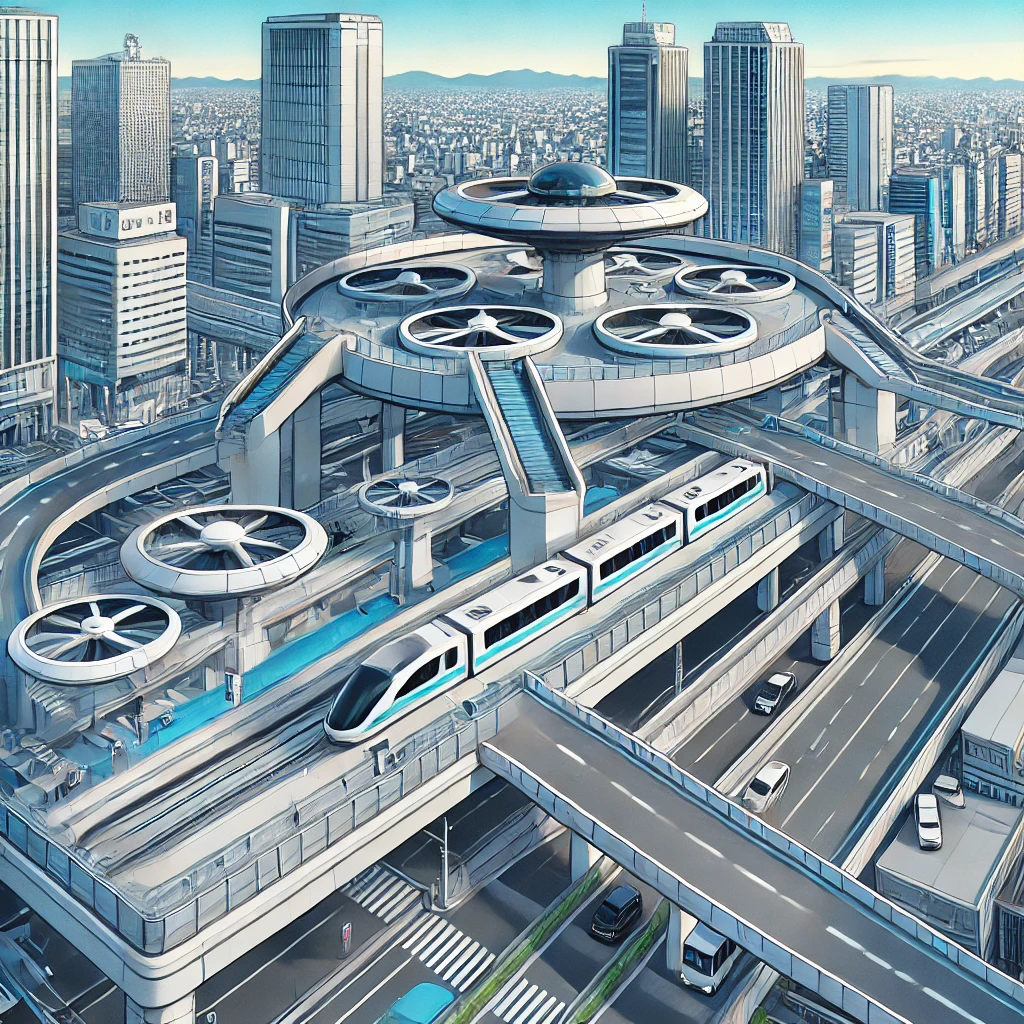

空を活用した新しい交通インフラ――そんな未来像が、今や絵空事ではなくなってきました。

2025年3月、名古屋商工会議所が発表した「名駅“スーパーモビリティハブ”構想」は、次世代エアモビリティ(空飛ぶクルマやドローンなど)を社会実装するための具体的なビジョンとして、全国の注目を集めています。

本構想では、名古屋駅周辺を中心に「陸・空・モビリティ」の連携ハブを形成し、関連産業の集積や育成、生活の質の向上、都市としての魅力強化を目指すと明言されています。

そして今回、本記事ではこの構想のポイントを「5つの未来像」としてわかりやすく解説しながら、空のモビリティがどのように私たちの暮らしを変えていくのか?を深掘りしていきます。

私自身、「スカイテックラボ」でドローンの最新動向を追い続けてきた中で、この提言はただの未来予測ではなく、確かな産業構造の変化を感じさせるものでした。

この記事を通じて

「モビリティで地域がどう変わるか」

「ドローンがどう活用されるのか」

「産業界は何をすべきか」

を明確にしていきます。

ぜひ最後までお読みいただき、空と都市の未来にワクワクする体験を味わっていただければ幸いです。

提言「名駅“スーパーモビリティハブ”構想」とは何か?

名古屋商工会議所が提言した背景と目的

2025年3月、名古屋商工会議所は「名駅“スーパーモビリティハブ”構想~次世代エアモビリティの社会実装と関連産業の集積・育成~」を正式に発表しました。

この構想は、空飛ぶクルマやドローンといった次世代エアモビリティを都市交通に統合し、名古屋をモビリティ先進都市として発展させることを目的としています。

都市の魅力向上、産業競争力の強化、住民の暮らしの質の向上という3つの軸を掲げ、具体的な社会実装へと踏み出す内容となっています。

なぜ今「スーパーモビリティハブ」なのか?

名古屋市は日本でも有数のモノづくり拠点であり、自動車・航空・宇宙といったモビリティ分野の産業が集積しています。

さらに、リニア中央新幹線の開業を目前に控えた名古屋駅周辺は再開発が進行中であり、新たな都市機能との親和性も高いエリアです。

こうした背景から、次世代エアモビリティを導入する「リアルな実証・社会実装の舞台」として選ばれるべくして選ばれたといえるのです。

社会実装が目指す未来像と都市の役割

構想の中心にあるのは、「空の移動」と「都市の利便性」とをシームレスに接続する“モビリティハブ”の実現です。

空飛ぶクルマやドローンの離発着場(バーティポート)を名駅周辺に整備し、鉄道やバス、タクシーと連携させることで、交通の利便性を飛躍的に向上させる計画です。

単なる技術導入ではなく、都市の成長戦略として位置づけられている点が、この構想の大きな特徴といえるでしょう。

構想に見る5つの次世代エアモビリティ戦略

① 空飛ぶクルマの離発着拠点としての整備

構想では、名古屋駅周辺に空飛ぶクルマの専用離発着場「バーティポート」を整備し、リニア中央新幹線や従来の鉄道網と接続。

これにより、中京圏から首都圏、さらには他都市圏への都市間移動を空でも補完できる未来を描いています。

② ドローン物流の新たな実証と商業化

物流面では、ドローンを活用した中距離配送・災害対応・医療物資輸送といったユースケースが想定されており、都市部でのドローン物流モデルを名駅から構築するビジョンが描かれています。

商業化に向けた実証実験も並行して進む予定で、名古屋の中心が「ドローン物流拠点」へと変貌する日も近いかもしれません。

③ モビリティ産業のスタートアップ支援体制

スタートアップ企業に対しても支援体制を強化。インキュベーション施設の拡充や資金支援、自治体とのマッチング機会の提供により、地域全体のイノベーションエンジンとしての役割も担います。

④ エネルギーインフラとの融合によるスマート都市化

次世代モビリティには、クリーンエネルギーとの連携が不可欠です。

構想では、再生可能エネルギーやスマートグリッドと連携した

「電動空モビリティ都市モデル」

の構築が盛り込まれています。

これにより、都市全体のエネルギー効率向上や脱炭素社会への移行が加速されると予想されます。

⑤ 地域人材の育成と教育機関との連携

名古屋大学や中部大学をはじめとする教育機関との連携により、モビリティ分野の専門人材育成にも注力。

単なる設備導入ではなく「人」を育てる仕組みづくりまで視野に入っている点が、名古屋構想の真の強さとも言えるでしょう。

名駅エリアが選ばれた理由とその強み

地理的優位性と交通インフラのポテンシャル

名駅(名古屋駅)という立地は、単なる鉄道交通のハブではありません。

東海道新幹線、JR在来線、名鉄、近鉄、地下鉄といった複数の路線が交差し、全国でも屈指の交通結節点として知られています。

さらに注目すべきは、リニア中央新幹線の開業が迫っているという点です。

これにより、東京~名古屋間が約40分という超高速移動の時代が到来します。

このスピードと広域性を兼ね備えた立地条件が、「空×陸」の次世代モビリティ連携の起点として理想的なのです。

ビジネス都市としての機能を持ちつつ、今後さらに再開発が進行する名駅は、空飛ぶクルマやドローン物流の拠点として実用化が現実的な数少ないエリアの一つです。

愛知・名古屋のモビリティ産業集積との相乗効果

愛知・名古屋エリアには、トヨタをはじめとする世界有数のモビリティ関連企業が多数集積しています。

自動車だけでなく、航空宇宙・ドローン・AI・エネルギー分野の先端企業が並ぶ地域であり、技術開発・生産・運用を包括的にカバーできる強みを持っています。

モビリティ構想が“紙の上”にとどまらず、“産業の現場”とつながる場所として、名駅は他の都市に対し圧倒的な優位性を持っています。

また、地域内の大学・研究機関との連携も活発で、次世代モビリティの人材育成も視野に入れている点が特筆すべきポイントです。

つまり名駅は、「都市」と「産業」と「教育」が三位一体となってエアモビリティ社会の構築を支えるモデル地区と言えるでしょう。

【考察】「社会実装」と「産業育成」の現実味はあるか?

制度面・技術面の課題と解決の糸口

社会実装のキーワードとして重要なのは、「安全性」と「制度整備」です。

空飛ぶクルマや大型ドローンの運用には、航空法や道路交通法との整合性、住民の合意、インフラとの接続性といった複雑な課題が山積しています。

現在、国土交通省やJUIDAなどが中心となり、「空の移動革命に向けたロードマップ」に基づく制度設計が進行中です。

2025年の大阪・関西万博での実証運航が予定されており、実装に向けた下地は確実に固まりつつあります。

一方で、電力供給の安定性、バッテリーの航続距離、離発着場(バーティポート)の整備など、技術的な進化も必要不可欠です。

名駅構想では、こうした問題を都市再開発の一環として取り込み

「制度」

「技術」

「インフラ」

の融合を目指す姿勢が見て取れます。

海外都市との比較から見える日本の立ち位置

海外ではすでに、実証段階を超えて商業運航に移行しつつある都市も存在します。

例えば、ドバイは2026年までに空飛ぶタクシーの商用導入を目指しており、すでに運航ルートや機体メーカーとの契約も進行中です。

アメリカ・ロサンゼルスではJoby Aviationが実機開発を進め、FAAとの認可プロセスも具体化しています。

これらに比べると、日本はやや慎重な印象を受けますが、その分制度・安全・住民理解を重視した“持続可能な社会実装”を前提にしています。

スピードでは劣っても、現実味と信頼性で優位に立てる戦略。

その最前線が名古屋駅構想であり、名駅モデルは「海外発の流行」にとどまらず、日本独自の価値ある社会実装になると期待されています。

【比較】他都市のモビリティ戦略と何が違う?

東京・大阪との都市政策比較

日本のモビリティ戦略において、東京・大阪という2大都市が担ってきた役割は非常に大きいと言えます。

たとえば、東京では羽田空港を軸とした国際モビリティ戦略が進行しており、大阪では2025年の万博に向けた「空飛ぶクルマ」の運航実証が国を挙げて進められています。

では、名古屋・名駅の構想と何が違うのでしょうか。最大の違いは、都市の“規模”ではなく“構造”にあります。

東京はスケールが大きすぎるがゆえに、エアモビリティとの接続には課題も多く、離発着ポイントの確保や騒音問題も複雑化しています。

大阪は逆に、万博後の展開計画がやや不透明で、“イベント依存型”で終わる懸念も拭えません。

対して名駅構想は

「産業」

「技術」

「社会実装」

「地域性」

が一体となった中核モデルであり、特定のイベントや政策に依存しない点が大きな特徴です。

海外事例(シンガポール・ドバイ)と名駅構想の共通点・相違点

海外に目を向けると、エアモビリティの社会実装が加速度的に進む都市がいくつかあります。

シンガポールは「Volocopter」社と連携し、都市中心部でのエアタクシー運航を視野に入れた都市再設計を進めています。

また、ドバイでは、政府が主導して空飛ぶタクシーの実用化に向けた政策・規制整備を急ピッチで行っており、実証ルートもすでに公開されました。

では、名古屋はこれらの先進都市に比べて遅れているのでしょうか?

実はそうではありません。

ドバイやシンガポールが「国家の意思」で都市開発をドライブしているのに対し、名駅構想は民間・商工会議所・行政・大学が自発的に連携し、バランス重視で進んでいる点が決定的な違いです。

スピードよりも「地に足のついた実装」を目指す、日本らしい堅実な戦略。

そして、それを最前線で体現しようとしているのが、名駅なのです。

【まとめ】名駅“スーパーモビリティハブ”構想がもたらす未来

都市と空がつながる時代に向けた第一歩

この構想は、単なる都市再開発でもなければ、新しい交通手段を導入するだけのプロジェクトでもありません。

都市と空を結ぶインフラの構築。

そして、そのプロセスを通じて、まったく新しい

“暮らし方”

“働き方”

“移動の常識”

を地域社会に根付かせていく、そんな長期的な挑戦なのです。

今後の注目ポイントと民間の関わり方

名駅構想は、今後「実証→制度整備→商業化」の3段階を踏んで社会実装されていく予定です。

この中で重要な役割を担うのが、地元企業やスタートアップといった民間プレイヤーです。

地域に根差したサービス、エネルギー活用、スマートシティ化と連動した事業など、関わり方は無数にあります。

自治体任せではなく、民間主導で“使える”空の交通を創り出すことこそ、成功のカギを握っているといえるでしょう。

エアモビリティが創る地域社会とその可能性

名駅“スーパーモビリティハブ”構想は、テクノロジーの話にとどまりません。

医療、物流、防災、観光、教育――あらゆる分野でエアモビリティの活用は期待されており、地域社会の課題解決にもつながる多面的なソリューションになり得ます。

これは名古屋という都市の再定義であり、地方都市が持つ可能性の再発見でもあります。

次の10年を担う都市戦略として、名駅の動きに今後も注目が集まることは間違いないでしょう。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!