ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

「Terra Drone(テラドローン)が、インドネシア最大級のパーム農園にドローン監視システムを導入」

──このニュースに触れたとき、私は「ついにここまで来たか」と思わず呟いてしまいました。

なぜなら、これまで広大な農園を人の手だけで守るには限界があり、外縁部からの不法侵入や果実の盗難といったリスクは、世界各国の農業ビジネスにおいても長年の課題だったからです。

そこで登場したのが、1回の飛行で最大3,000ヘクタール(東京ドーム約640個分)をカバーする超広域対応ドローン「TS-M120」。

この機体とAI監視システムを活用することで、24時間体制の警備が実現し、セキュリティレベルは飛躍的に向上しました。

この記事では、Terra Droneが今回導入した監視システムの仕組みや実際の運用方法について詳しく解説します。

さらに、この技術が日本や他国の農業、さらには建設・エネルギー分野にもたらす可能性にも切り込んでいきます。

「広いエリアの監視にドローンは本当に有効なのか?」

「テラドローンの技術力は業界でどう位置づけられているのか?」

そんな疑問をお持ちのあなたにこそ、ぜひ最後までお読みいただきたい内容です。

また、実際に私がこれまで経験してきた農業×ドローン導入現場でのリアルな視点も交えながら、単なるニュースのまとめではない、深掘り記事としてお届けします。

Terra Droneとは?世界が注目するドローン企業の正体

産業用ドローンサービスで世界トップの実績

「Terra Drone(テラドローン)」

という社名を聞いたとき、ピンとこない方もいるかもしれませんが、それは非常にもったいない話です。

この企業は、産業用ドローンサービス分野で世界第1位という称号を持ち、名実ともに世界トップのドローン企業です(出典:Drone Industry Insights 2024)。

本社は日本・東京。

事業領域は測量、インフラ点検、農業、エネルギーなど多岐にわたります。

単に機体を販売する企業ではなく、「現場の課題をドローンでどう解決するか?」という視点でソリューションを構築しています。

たとえば、飛行プラン作成、現地パイロット派遣、リアルタイム監視、データ処理、レポート納品まで一貫対応しており、その一つひとつが現場ニーズに最適化されています。

私がこれまで国内外のドローン活用事例を調査・分析してきた中でも、Terra Droneの技術アプローチは一線を画しています。

「なぜこの高度?」

「どのタイミングで撮るか?」

といった視点が事前に組み込まれた運用設計には、非常に合理性と実践性を感じました。

つまり、Terra Droneの本質は「ドローンを飛ばす」ことではなく「ドローンで現場課題を解決すること」にあるのです。

インドネシアを含むグローバル展開の現状

Terra Droneの海外進出は勢いを増すばかりで、2024年時点では30カ国以上に展開、5大陸で事業を展開中です。

その中でも特に注目されるのが、今回のプロジェクトが行われたインドネシア。

現地法人Terra Drone Indonesiaは、農業、鉱業、インフラなど多分野で活躍しており、「農業×ドローン」による革新的な事例を数多く生み出しています。

今回使用された「TS-M120」は、1回の飛行で最大3,000ヘクタール(東京ドーム約640個分)を監視可能なモンスター機体。

外縁部からの侵入者や盗難といった脅威に対し、遠隔かつリアルタイムで監視できる能力は、広大な農園にこそ必要な機能です。

この導入を皮切りに、同社はマレーシア、インド、ブラジルなど他国の農園にも展開予定と発表しており、日本発のドローンソリューションが世界標準になる日も近いかもしれません。

また、Terra Droneは“空飛ぶクルマ”を前提とした運航管理システム(UTM)の提供にも注力しており、将来的な「低空域インフラ」の主導企業として注目されています。

つまり、Terra Droneは単なるドローン企業ではなく、「社会インフラを再構築するグローバル企業」なのです。

そして、今回のインドネシアでの導入は、その「未来予想図」の一部であり、次章で紹介するパーム農園という特殊なフィールドでなぜ必要とされたかを理解すれば、その戦略性がより明確になります。

ドローン監視システムの導入背景 :なぜインドネシアのパーム農園なのか?

パーム農園が抱える治安と管理の課題

なぜ、Terra Droneがインドネシアのパーム農園にドローン監視システムを導入したのか?

その理由は、現地農園が直面してきた深刻な「管理と治安」の課題にあります。

インドネシアは、世界最大のパーム油生産国として知られています。

とりわけリアウ州やカリマンタン州などの地域には、1農園で数千ヘクタールを超える広大な敷地が点在し、東京ドーム数百個分に相当する広さの管理が求められます。

こうした農園では、外縁部の治安が特に脆弱です。

森林や原生林に隣接し、アクセスも困難なため、常時警備員を配置するにはコストも人手も膨大。

結果として、不法侵入や果実の盗難が繰り返されてきました。

さらに、広大な敷地に点在するパトロールルートの把握や管理者間の連携も難しく、異常をリアルタイムで察知することが困難でした。

その上、近年はSDGsやESG投資の視点から、農園管理の「透明性」が強く求められるようになり、アナログな監視体制は時代に合わなくなっています。

そこで選ばれたのが、TS-M120を中心としたTerra Droneのドローン監視ソリューションでした。

空からの広域モニタリングによって、人的負担とリスクを大幅に軽減することができるためです。

現地農園との協業体制とプロジェクトの全体像

今回のプロジェクトは、ドローン機体の導入だけで完結するものではありません。

現地の農園とTerra Drone Indonesiaが連携し、セキュリティ運用の全体最適化を実現した点に大きな意味があります。

対象となったのは、インドネシア有数のアグリビジネス企業が所有する大規模パーム農園。

リアウ州・中部カリマンタン州・南スマトラ州の3エリアで、TS-M120ドローンによる定期巡回システムが構築されました。

飛行・監視・報告の各ステップは、Terra Drone Indonesiaの現地チームが担当。

高解像度カメラと人感センサーで不審者を検出し、異常を即時にセキュリティ部門へ報告するフローが整備されています。

特筆すべきは、この仕組みにより遠隔地への常時人員配置が不要になったことです。

これは、農園経営におけるコスト削減と省力化の両立を可能にします。

また、農園内のスタッフに向けては、ドローン操作や異常報告のための研修も実施され、持続可能な運用が視野に入っています。

このプロジェクトは、単なるハードウェア導入ではなく、「農園警備のスマートインフラ化」という観点から非常に意義深い取り組みといえるでしょう。

次章では、いよいよこの監視体制の中核を担うTS-M120ドローンの具体的な性能と運用実例について詳しく解説していきます。

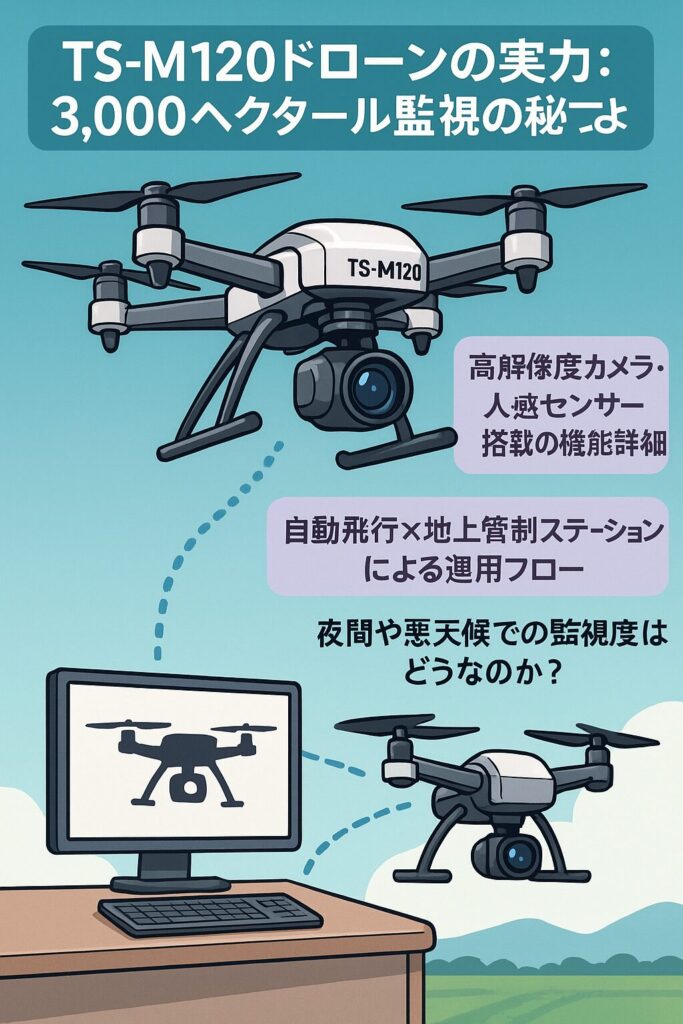

TS-M120ドローンの実力:3,000ヘクタール監視の秘密とは

高解像度カメラ・人感センサー搭載の機能詳細

TS-M120は、Terra Droneが大規模産業向けに開発した次世代型の監視専用ドローンです。

その特筆すべき点は

「ただ飛ぶだけではなく、的確に“捉える”機能に特化している」

ことにあります。

本機には、超高解像度カメラ(4K対応)が搭載されており、最大10km先の動体や構造物の細部まで確認可能です。

さらに、搭載されている赤外線付き人感センサーは、温度変化や動きをリアルタイムで捉え、草木に隠れた人物や動物も検知することができます。

これらの情報は、地上のモニタリングステーションに即時転送され、映像データは自動でAI解析され、異常の有無を即座にレポート化。

これにより、セキュリティスタッフの対応が数分単位で可能となり、農園の治安を大きく改善しています。

従来のドローンでは、カメラの解像度や感知センサーの性能に限界があり、「見逃し」が発生することも少なくありませんでした。

しかし、TS-M120は、環境に左右されず、確実に“何か”を検出できる機体として、現場での信頼性が極めて高いと評価されています。

自動飛行×地上管制ステーションによる運用フロー

TS-M120の真価は、ハードウェア性能だけではありません。

運用そのものが、「無人・遠隔・自動」の3拍子で設計されている点にも注目です。

このドローンは、事前に入力したフライトパターンに基づいて、完全自動で離陸・巡回・帰還を行います。

巡回範囲は半径約10km、最大60分間の飛行で、最大3,000ヘクタール(東京ドーム約640個分)を一度にカバーできます。

飛行中の様子は、地上のGCS(地上管制ステーション)にリアルタイムで送信され、オペレーターはPCやタブレットを通じて常時状況を監視。

異常が検出されると自動アラートが表示され、現地の警備チームに連携されます。

この「自動+有人モニタリング」のハイブリッド方式は、セキュリティの即応性を損なうことなく、人件費や移動リスクを大幅に削減できる点で、農業以外にもインフラ・エネルギー・空港などの分野でも注目されています。

夜間や悪天候での監視精度はどうなのか?

屋外を対象とした監視で最も気になるのが

「夜間や雨天でも使えるのか?」

という点です。

この疑問に対し、TS-M120は明確に応えられる設計となっています。

まず、夜間飛行に対応した赤外線カメラと低照度撮影センサーを搭載。

これにより、月明かり程度の環境でも、人や動物の動きの識別が可能となります。

加えて、機体には防塵・防水加工(IP54等級)が施されており、雨天や霧などの気象条件でも安定した飛行とデータ収集が実現されています。

実際に、今回のインドネシアの農園では、年間降雨量が3,000mmを超える地域にもかかわらず、安定稼働しているという実績があります。

これは、農園だけでなく、災害現場や山間部の捜索・監視といった高リスク環境でも、TS-M120が大きな可能性を持つことを示唆しています。

このように、TS-M120は「全天候型・広域対応・高精度検知」の3要素を満たす次世代型ドローンであり、人の目が届かない領域を「空から守る」役割を果たす存在なのです。

次章では、他社製ドローンや従来の巡回手法と比較し、Terra Droneの技術力がどこまで抜きん出ているのか?を検証していきます。

他の監視手法と何が違う?Terra Drone技術の比較分析

人によるパトロールとの違いと限界

かつて、広大な農地や工業施設の警備といえば、「人の目と足」で守る時代が当たり前でした。

今もなお、パトロール隊や警備員による見回りが主流である現場も多く、一定の抑止効果があるのは事実です。

しかし、今回のインドネシア・パーム農園のように、敷地が3,000ヘクタールを超えるような環境では、人的警備には明確な限界が存在します。

例えば、パーム農園の外縁部は森林や沼地に囲まれていることも多く、徒歩による巡回には時間と体力、そして人数が必要です。

しかも、複数の警備員が一斉に回っても、1日に何度も全域をカバーするのは非現実的です。

また、人の目には限界があります。

日没後は特に視界が悪くなり、天候によっても警備効率は大きく左右されます。

異常を見落とすリスク、あるいは人為的なミスは避けられず、セキュリティ品質を安定的に保つことが難しいのが実情です。

一方、Terra DroneのTS-M120であれば、GPSプログラムによる正確な飛行ルート、AIによる映像解析、人感センサーの自動検知といった機能により、人的ミスが起こり得ない監視体制を実現できます。

さらに、人間では近づけないエリア(たとえば沼地や崖沿い)も安全にカバーできるため、「見えていなかった領域の見える化」という点でも極めて有効です。

これにより、不法侵入者の早期発見や盗難の抑止力向上が実証され、実際にテラドローンの導入後には、侵入件数が大幅に減少したというデータも報告されています。

他社ドローンとの性能・導入コスト比較

では、TS-M120が業界内で突出している理由は何なのか?

ここで気になるのが、他社製のドローンとの比較です。

例えば、農業や監視に用いられるドローンとしては、DJIの「Mavic 3 Enterprise」や「Matrice 300 RTK」などが挙げられます。

これらも高性能機体ではありますが、一回の飛行時間が30~40分程度に制限されていたり、監視面積が1,000ヘクタール以下であることが一般的です。

加えて、AIによるリアルタイム監視・解析といったソリューションは別途構築が必要であり、オペレーションにおいて追加の労力やコストが発生します。

一方、TS-M120は最初から「監視特化型のトータルソリューション」として設計されており、飛行・監視・解析・レポートまでがワンパッケージになっています。

しかも、1回の飛行で最大3,000ヘクタールをカバーできるため、同等の範囲を他社製機体でカバーしようとすれば、複数機+オペレーター増員が必要となり、導入・運用コストは結果的に上がってしまうのです。

さらに、TS-M120にはTerra Drone独自の地上管制ステーション(GCS)+遠隔操作支援が標準搭載されているため、スタッフが現場に常駐せずとも対応可能。

これも大きな差別化ポイントです。

つまり、他社製品が「パーツ」として提供されるのに対し、TS-M120は「完成された運用システム」としての優位性を持っています。

このような構造の違いから、単体価格だけで比較すればTS-M120のほうが高額に見えるかもしれません。

しかし、「必要な機材・人員・メンテナンス・再教育コスト」まで含めたトータルで考えた場合、TS-M120の方が長期的には圧倒的にローコストで持続可能な選択肢となります。

次章では、このテクノロジーを日本国内の農業や地域防犯へどう展開していけるのか、スカイテックラボとしての視点から解説していきます。

スカイテックラボ的考察:日本の農業や警備分野にも応用できるのか?

過疎地や山間部のスマート警備への転用可能性

Terra DroneのTS-M120がインドネシアのパーム農園で大規模な成果を出していることは事実です。

では、日本国内でこの技術をどこまで応用できるのか?

スカイテックラボでは、この問いに対して強い関心を持って検証してきました。

まず注目すべきは、日本の山間部や過疎地における防犯・監視の課題です。

都市部と比べて人口が少なく、監視対象のエリアも広いこれらの地域では、空き家の増加、不法投棄、イノシシ被害、森林火災の早期発見など、多様なリスクが存在しています。

特に高齢化の進む集落では、パトロールを担う人材も不足し、「見回りすらできない」という現場の声を多く耳にします。

こうした現状を踏まえると、広域を自動巡回し、異常を検知して通報できるドローン監視体制は、地域の安全・安心に直結するソリューションとなるはずです。

たとえば、長野県や山梨県の中山間地では、すでに農業ドローンによる農薬散布や害獣追い払いが行われていますが、それをさらに進化させた「防犯型ドローン運用」へと移行することで、行政コストの削減にもつながります。

スカイテックラボでは、過去に山間部での夜間飛行に関するJUIDA認定訓練に携わった経験からも、TS-M120のような赤外線センサー搭載型の機体が、特に夜間の盗難や山火事監視において有効であると判断しています。

さらに、インフラ老朽化が進む日本では、橋梁や送電線、ダムといった施設の定期点検にも、Terra Droneが提供するような飛行・撮影・解析の一貫システムが転用可能です。

これは監視に限らず、国土保全全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)にも寄与します。

つまり、TS-M120をはじめとしたTerra Droneの監視技術は、「広域×低人口×高リスク」な日本の地方環境にぴったりフィットすると言えるのです。

環境保全・盗難防止にドローンが果たす役割

農業の現場でもうひとつ注目したいのが、環境保全や作物の盗難対策に対するドローンの役割です。

特に高級果樹やブランド野菜の栽培地では、収穫前の盗難被害が後を絶ちません。昼夜を問わず起こるこれらの被害に対し

「24時間の抑止力を持つ空からの目」

が導入されれば、それだけで犯罪リスクを大幅に下げることができます。

さらに、ドローンは地表の温度・湿度・異常な植生の変化も検知できるため、病害虫の発生予測や獣害被害の早期把握といった用途にも応用可能です。

こうした技術が今後、農家単体ではなく、農協・自治体・地域警備会社といった「組織単位」で導入されれば、より効率的かつ持続可能な監視・環境保全ネットワークが構築されることになります。

たとえば、ドローンによる画像解析をもとに、耕作放棄地の判定や土壌流出の検知が行えれば、環境省や国交省が推進するスマート農業・国土保全政策とも親和性が高く、国レベルでの支援対象にもなり得ます。

つまり、監視=セキュリティだけではなく、ドローンは地域の未来を守るための「予防と保全のツール」として、今後さらに活用の幅を広げていくべきフェーズに入っているのです。

このような視点から見ても、Terra Droneが提供するソリューション群は、日本の現場課題に極めて親和性が高いといえるでしょう。

まとめ ~Terra Droneの導入事例から見る未来の警備・農業の姿~

今後の国内外への普及可能性と課題

Terra Droneによるパーム農園へのドローン監視システム導入は、単なる業務改善にとどまらず、未来の社会インフラ構築のヒントを示すものでした。

この事例を見て多くの方が感じるのは

「これは日本でも使えるのでは?」

という希望だと思います。

過疎化・人材不足・広域監視の難しさという課題は、いまや日本中の農地・山間部・インフラ現場に共通しています。

実際、スカイテックラボが現場で接してきた農業法人や自治体職員の方々からも、「人手の限界を補えるドローン警備に期待している」という声が数多く寄せられています。

ただし、導入にはいくつかの現実的な壁も存在します。

たとえば、コスト負担・飛行エリアの法律制限・ドローン運用人材の育成といった課題です。

そのため今後は、行政・企業・地域が一体となった「スマートインフラ共同体」的な仕組みが必要になるでしょう。

つまり、単体導入ではなく、地域全体で運用・共有するモデルが現実解なのです。

国交省が定める飛行ルールや、JUIDAなど民間団体の教育プログラムの充実も含めて、ドローン×社会実装は、まだ進化の入り口に過ぎません。

この記事で紹介した要点の振り返り

今回ご紹介したのは、Terra Droneによるインドネシア最大級パーム農園への監視システム導入です。

TS-M120という高性能ドローンを用いて、1回の飛行で最大3,000ヘクタールを監視し、外縁部の不法侵入や盗難を抑止する仕組みを構築。

その根幹には、高解像度カメラ・人感センサー・AI解析・地上管制ステーションなどを統合した包括的な運用設計が存在していました。

そして、人によるパトロールや他社製ドローンとの比較からも、TS-M120のコストパフォーマンスと運用効率の優位性が明らかになりました。

スカイテックラボとしては、この技術が日本の農業・山間部・地域防犯にこそ求められていると考えており、今後も「導入しやすく、続けやすい」運用モデルの普及に貢献していきます。

スカイテックラボでは今後も最新情報や失敗談・導入支援の裏話なども発信していきます。

ぜひブックマークやSNSフォローでチェックしてみてください。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!