ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

【注意:当ブログ内の画像は

「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

イギリス発、次世代空モビリティが日本を変える

「空飛ぶクルマ」と聞いても、もはや未来の話ではありません。

今まさに、その実現に一歩近づける動きが加速しています。今回注目すべきは、イギリスの空飛ぶクルマ機体開発企業「ARCエアロシステムズ社」が、日本のエアモビリティ株式会社とタッグを組んだという事実です。

このパートナーシップは単なるビジネス協定ではありません。

「垂直離着陸」「低消費電力」「高い安全性」「低メンテナンスコスト」といった技術的優位性を持つPegasus P3シリーズが、日本国内の空に飛び立つ準備を整えつつあるのです。

この記事では、ARC社とはどんな企業なのか?という基本から、なぜ日本市場に注目しているのか、さらにエアモビリティ株式会社との提携がもたらすインパクトまで、幅広く深堀していきます。

ドローン業界に長年携わってきた立場から言わせてもらうと、これは「空飛ぶクルマ革命の序章」に他なりません。

都市交通のあり方や緊急医療、物流の概念までを塗り替える可能性があるのです。

この記事を通して、イギリスの空飛ぶクルマ開発企業がなぜ今、日本と組むのか?その裏側に迫っていきます。

「空の移動革命」は、もうあなたのすぐそこに。

イギリスの空飛ぶクルマ機体開発企業の実態と技術力を考察する

ARCエアロシステムズ社とは?注目される理由と成り立ち

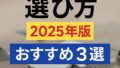

世界的にeVTOL(電動垂直離着陸機)市場への関心が高まる中、イギリスの空飛ぶクルマ機体開発企業「ARCエアロシステムズ社」が着実に存在感を示しています。

創業者Seyed Mohseni氏のリーダーシップのもと、ARC社は既存の航空技術と新しいモビリティ思想を融合させた独自のアプローチで知られています。

英国での立地という地政学的な利点も見逃せません。

ヨーロッパの航空関連規制に厳格に適合しつつ、柔軟な開発と製造体制を持つARCは、まさに「イノベーションの実装地」としての機能を果たしています。

過去には固定翼機や無人航空機(UAV)の分野でも多くの実績があり、それらの経験が現在のeVTOL開発へと結実しているのです。

設計・開発から製造、実証飛行、規制適合までをワンストップで対応できる組織体制が、他社との差別化要素となっています。

イギリス政府やEU各国との共同プロジェクトも複数進行しており、まさに国を挙げてのバックアップ体制が整っているのです。

Pegasus P3とはどんな機体か?他のeVTOLとの違い

Pegasus P3は、ARC社が開発した中で最も商用利用に近いeVTOL機体です。

この機体の最大の特徴は、FAA(アメリカ連邦航空局)の認定を受けた「初のヘリコプター以外のVTOL機」であるという点にあります。

これは、安全性や信頼性を示すだけでなく、グローバル市場での導入が現実的に近づいている証拠です。

一般的なeVTOLと比較しても、Pegasus P3のメリットは際立っています。

低消費電力でありながら長距離飛行が可能で、推進方式には高効率の電動モーターを採用。

しかも、騒音抑制設計により都市環境での運用が想定されているため、空港に限らずさまざまなロケーションでの離発着が可能なのです。

また、点検頻度を最小限に抑える自己診断機能と、モジュール化された構造が、整備コストやダウンタイムの削減に大きく寄与しています。

この「経済性の高さ」が、多くの自治体や企業にとって非常に魅力的なのです。

エアモビリティ社との提携が意味すること

今回のARC社とエアモビリティ株式会社とのパートナーシップは、単なる代理販売契約にとどまりません。

日本市場の構造や制度を踏まえた「共創体制」が取られている点に、大きな意味があります。

エアモビリティ株式会社は、国内での空飛ぶクルマ社会実装をリードする企業であり、経産省・国交省主導の官民協議会や大阪ラウンドテーブルにも参加する、いわばこの分野の中核的存在です。

彼らの主導で導入が進めば、Pegasus P3の信頼性は一気に国民に浸透するでしょう。

この提携は、単なる機体輸入に留まらず、航空法対応、インフラ整備、運用マニュアル作成といった広範な連携領域を含んでいます。

その結果、ARC社の技術はより日本向けに最適化され、導入ハードルを下げることができます。

なぜ日本市場を狙ったのか?地理・需要・制度面から分析

イギリス企業がなぜ日本市場を重視するのか。

その理由は明確です。

まず、日本は地理的に山がちで公共交通の限界がある地域が多く、空モビリティの需要が潜在的に高いという背景があります。

加えて、災害リスクの高い国土構造から、緊急輸送や医療搬送用途としての空飛ぶクルマの必要性が強く認識されています。

政府主導の法整備も進行中で、2025年の大阪万博をひとつの起点として本格運用が視野に入っています。

そしてなにより、日本の技術リテラシーと安全重視文化が、ARC社の「安全性を最優先にした開発思想」と親和性が高いのです。

マーケティング戦略としても、日本市場の信頼を得ることは他のアジア諸国への展開の足掛かりとなるでしょう。

垂直離着陸(VTOL)技術の実用性と課題

VTOL技術は、都市部の限られたスペースでの離発着や、空港外運用の実現を可能にするものであり、未来のモビリティには不可欠な技術です。

しかし、その実用化にはいくつかの技術的・制度的課題が残されています。

まず、バッテリー性能の限界です。

現在の技術では、長時間の連続飛行や悪天候時の運用にまだ不安が残ります。

ARC社はこの点において、エネルギー効率の良いプロペラ構造や軽量素材を採用し、改善を進めています。

さらに、空域管理や騒音規制といった法制度面の整備も今後のカギとなります。

国土交通省のガイドラインに従いつつ、自治体との連携や実証実験の積み重ねが不可欠です。

とはいえ、ARC社が持つノウハウと、エアモビリティ社のネットワークが融合すれば、これらの課題を克服し、現実的な運用モデルを構築する未来も遠くはありません。

他国・他社との比較で見える、ARC社の競争優位性とは?

アメリカのJoby AviationやドイツのVolocopterとの違い

世界のeVTOL市場は激しい開発競争の最中にありますが、その中でもイギリスの空飛ぶクルマ機体開発企業「ARCエアロシステムズ社」は独自の立ち位置を確立しつつあります。

特に注目すべきは、アメリカのJoby Aviation、そしてドイツのVolocopterといった業界トップ企業と肩を並べる存在であるという点です。

Jobyは米国を代表するeVTOLメーカーとして知られています。

都市型エアタクシーを前提とした静粛性と航続距離が特長で、NASAとの共同研究でも話題を集めました。

一方で、機体構造の複雑性や量産体制においては、未だ課題も多く報告されています。

Volocopterはドイツの技術力を象徴する企業で、欧州圏での認証取得を進めながら都市交通インフラと結びついた展開を強化しています。

しかし、航続距離や積載量の制約があり、ビジネス利用には限界もあるとされています。

対してARC社のPegasus P3は、これらの弱点をバランスよくカバーする設計が魅力です。

米国連邦航空局(FAA)の認証を取得済みでありながら、シンプルな構造と維持性の高さを両立。

また、用途の幅広さ(都市輸送・災害支援・医療搬送)も特筆に値します。

日本国内のeVTOL関連企業とARCの立ち位置を比較

日本では、SkyDriveやテトラ・アビエーションといったスタートアップが空飛ぶクルマ分野で注目を集めています。

彼らは国内外の展示会や実証実験を重ねており、技術力や社会実装に向けた姿勢は高く評価されています。

しかし、機体の耐久性・航続性能・法規対応といった面では、まだ発展途上であるのが現状です。

加えて、量産・運用フェーズへの移行が明確でない企業も多く、グローバル認証を得ているARC社との信頼性には明確な差が存在しています。

また、ARC社が日本のエアモビリティ株式会社と連携している点は重要です。

日本の制度を熟知したパートナーとの協働によって、国内導入までのスピード感や制度対応の正確性が飛躍的に高まっています。

SkyDriveが目指す「大阪万博での実証飛行」と比較しても、ARCは商業レベルでの運用を見据えており、「社会インフラとしてのeVTOL活用」という視点において一歩先を行く存在です。

導入コスト・維持コスト・法規制対応に見る利便性

空飛ぶクルマの本格的な普及において、技術力や飛行性能以上に鍵を握るのが導入コストと維持管理コストです。

ここにARC社の真の競争力があります。

Pegasus P3は、モジュール構造と自己診断型センサーによる異常検知機能を備え、整備の手間と人件費を抑えることが可能です。

これにより、航空機運用でネックとなる「地上待機時間の長さ」も最小限に抑えることができます。

さらに、エネルギー効率の高さも特徴であり、一般的なeVTOLと比べて最大30%以上の電力消費抑制が見込まれているという情報もあります。

これにより、空飛ぶクルマのランニングコストが現実的な水準にまで低下します。

法規制対応についても、ARC社はFAAに加えてEASA(欧州航空安全機関)との協議も進めており、多国間での法対応を並行して進行中です。

このグローバルな視点と対応力が、日本国内においても制度の変化に柔軟に適応できる強みとなっています。

他社とのベンチマーク比較で見える導入メリット

空飛ぶクルマ市場における比較検討では、単なるスペック表だけでは本質を見誤りがちです。

ここで重要なのは、「運用後の利便性」や「制度対応の柔軟性」を含めた、トータルコスト視点での評価です。

ARC社の機体は、導入コストの面では高価格帯に位置づけられることもありますが、その後のメンテナンス費用や法規制対応の容易さ、そして市場展開スピードを加味すると、「結果的に安く運用できる」という評価が専門家からも得られています。

この点で、国内外の新興eVTOL企業との明確な差が出ており、特に自治体や災害対応を視野に入れる官公庁関係者からの関心が高まっているのも事実です。

また、ARC社が提供するパイロット支援プログラムや、運航マニュアルのローカライズ支援といったサービスも評価されています。

これは単に機体を売るのではなく、「社会に根ざした空のインフラを築く」という思想の現れです。

このように、ARC社は「製品力」だけでなく「導入後のサポート」や「制度順守」も含めた総合的な競争力を持つ企業であり、イギリス発の空飛ぶクルマがいかに日本での社会実装に向いているかが見えてきます。

まとめ|空のモビリティ革命はどこまで進むのか

「空飛ぶクルマ」はどんな人にとって必要なのか?

空飛ぶクルマは一部の富裕層やSF映画の世界だけの話ではありません。

現実として、eVTOLの実装は今後の社会における移動の新しい選択肢として真剣に議論されるフェーズに入っています。

特に、地形的な制約がある地域や災害時の緊急対応を求める現場にとっては、既存の交通手段では対応しきれない課題を解決できる可能性があります。

たとえば離島の医療搬送や山間部の物資輸送など、生活圏外の交通課題に悩む人々にとって、空飛ぶクルマは“救世主”になり得ます。

また、高齢者が多く公共交通が不十分な地域では、eVTOLによるコミュニティモビリティの提供が、新たなインフラになり得るのです。

また、時間効率を追求するビジネス層や、イベント・観光業など移動の付加価値を高めたい産業にとっても注目の技術であることは間違いありません。

空の移動が“当たり前”になれば、都市構造もライフスタイルも大きく変化します。

エアモビリティ×ARCが描く2030年の都市像

2025年の大阪万博を皮切りに、日本は「空の移動革命」を本格的にスタートさせます。

その中心にいるのが、ARCエアロシステムズ社とエアモビリティ株式会社の連携です。

この提携によって、単なる輸入販売ではなく、国内に根付いた運用モデルの構築が加速しています。

2030年を想像してみてください。

都市部ではタクシーアプリで呼び出したeVTOLが、オフィスビルの屋上から別のビルへ数分で移動。

郊外や離島では、必要な医薬品がわずか数十分で届けられる。

人の命を救い、時間を節約し、経済活動を効率化する未来が、現実味を帯びています。

そのためには、機体の性能だけでなく、空域の調整、インフラ整備、社会受容性といった複合的な整備が不可欠です。

ARC社はグローバルで得た知見を、日本にカスタマイズして展開しており、都市の空に新しいインフラを構築する実行力を持っています。

今後の注目ポイントと市場の可能性

空飛ぶクルマは単なる“夢の乗り物”ではなく、実際に商業化・運用フェーズに入りつつあるテクノロジーです。

国内でも実証実験や政策支援が進み、2026年〜2030年には商用レベルでの利用がスタートすると言われています。

ここで注目したいのは、eVTOLが「点の移動手段」ではなく「面的な都市モビリティ網」へと進化していく点です。

既存のバス・鉄道・ライドシェアと連携し、一人ひとりの生活動線をスムーズにするモビリティとして期待されています。

また、空飛ぶクルマに関わる産業は、パイロット訓練、整備、運航管理、AI開発、保険、通信インフラと多岐にわたり、地域の雇用創出にも寄与する可能性があるのです。

一般利用までのロードマップと課題

空飛ぶクルマの一般利用には、まだ多くの課題が存在します。

まず、安全性を担保するための制度整備。

現在の航空法や道路運送法ではカバーできない領域が多く、法改正や新制度の導入が必要です。

また、空域管理のデジタル化や、気象・電波の即時把握による飛行管理も求められます。

災害時や緊急時の優先運用ルール、バッテリーリスクへの対応、そしてユーザー教育まで、多面的な取り組みが今後の鍵となるでしょう。

とはいえ、すでに欧州・米国では制度化が始まっており、日本でも国土交通省と民間企業による実証の積み重ねが進行中です。

ロードマップ上では、2025年以降に制度化、2030年までに主要都市での常用化が想定されています。

ドローン操縦士や事業者が今できる準備とは?

空飛ぶクルマはドローンとは別物ではありません。

むしろ、ドローン操縦士や点検業務経験者が活躍できる新たなステージとして期待されています。

実際、スカイテックラボでも、次世代パイロットや運航支援スキルに注目した発信を強化中です。

今後を見据えて、JUIDA資格の取得や運航管理に関する知識の蓄積は有利です。

また、eVTOLの着陸ポート建設や地域受容性の調整など、ビジネスとして関われるチャンスも多く存在します。

“自分には関係ない”と切り離すのではなく、「関われる立場になる」ための準備こそが、空の時代を迎える最も大切な第一歩です。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!