ごきげんよう。

「スカイテックラボ」へようこそ。

※スカイテックマスターKについて知りたい方はコチラより、ご覧ください。

「航空機に埋め込めるアンテナ」

というワードを目にして、あなたはこんな疑問を抱いたのではないでしょうか?

「どこまで薄く、軽く、そして高性能な通信が可能になるのか?」

「それってドローンや空飛ぶクルマにも関係あるの?」

答えはYESです。

しかも、その技術をリードしているのが、あの米NASA。

彼らが開発した“エアロゲルアンテナ”は、従来の通信装置の常識を根底から覆す革新性を秘めています。

わずか数ミリの薄さで航空機の機体にフラットに埋め込むことができ、空気抵抗を極限まで減らしつつ、地球上空2万km以上の衛星とも安定通信が可能。

これはまさに、未来のドローン・エアタクシー時代に欠かせない通信インフラ技術です。

この記事では、NASAが実証テストを行った「超軽量アンテナ」の全貌を深掘りしつつ、

- どんな素材でできているのか?

- 今後のドローンや空飛ぶクルマにどんな影響を与えるのか?

- 民間への応用はいつ可能になるのか?

といった“5つの技術革新”の実態と、私たちに何をもたらすのかを、ドローン操縦士&講師としての現場経験を交えてわかりやすく解説していきます。

今後の空のモビリティ革命を読み解くうえで欠かせないキーワードとなるこの技術。

ぜひ最後までご覧いただき、次世代の空を一緒に想像していきましょう。

【航空機に埋め込める超軽量アンテナとは?】NASAの開発背景と目的

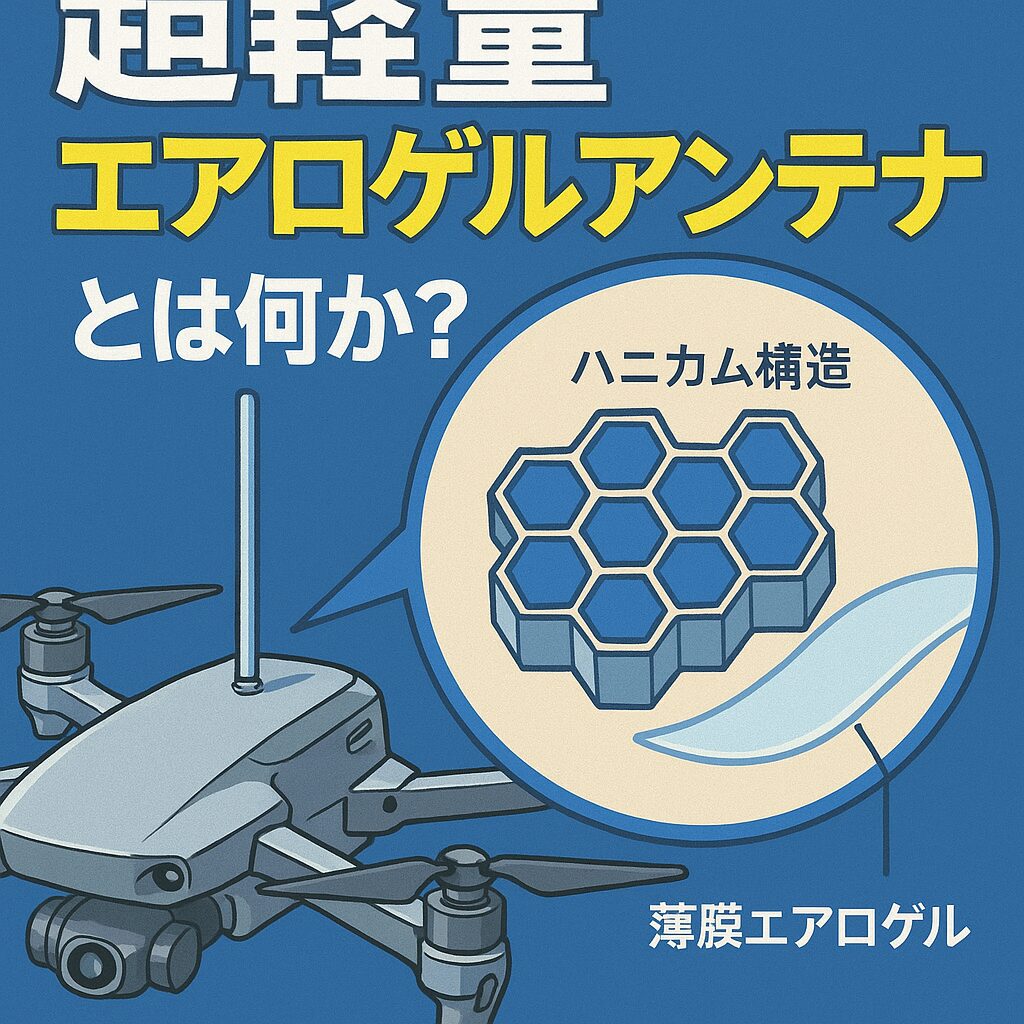

超軽量エアロゲルアンテナとは何か?仕組みと特徴を解説

米NASAが開発・テストを進めている

「航空機に埋め込める超軽量アンテナ」

は、従来のアンテナと決定的に違う点があります。

それは“エアロゲル”という次世代素材を用いた構造と、機体にフラットに埋め込むという設計思想です。

エアロゲルとは、内部の液体を除去してつくられる超多孔質構造の素材で、95%以上が空気という驚異の軽量性を誇ります。

NASAはこの素材をアンテナの中核に採用することで、これまでにない軽さと柔軟性を実現しました。

このアンテナは、機体表面にぴったりと沿うように設計されており、突起のない“埋め込み型”として通信装置を実装できるのが最大の特徴。

これにより、空気抵抗を大幅に低減し、航空機の燃費や安定性にも好影響を与えます。

また、特殊な電気絶縁フィルムや円形銅セルの配置により、衛星通信に必要な高周波信号にも対応でき、都市部でも安定したリンク確保が可能です。

なぜ航空機に「埋め込む」必要があるのか?

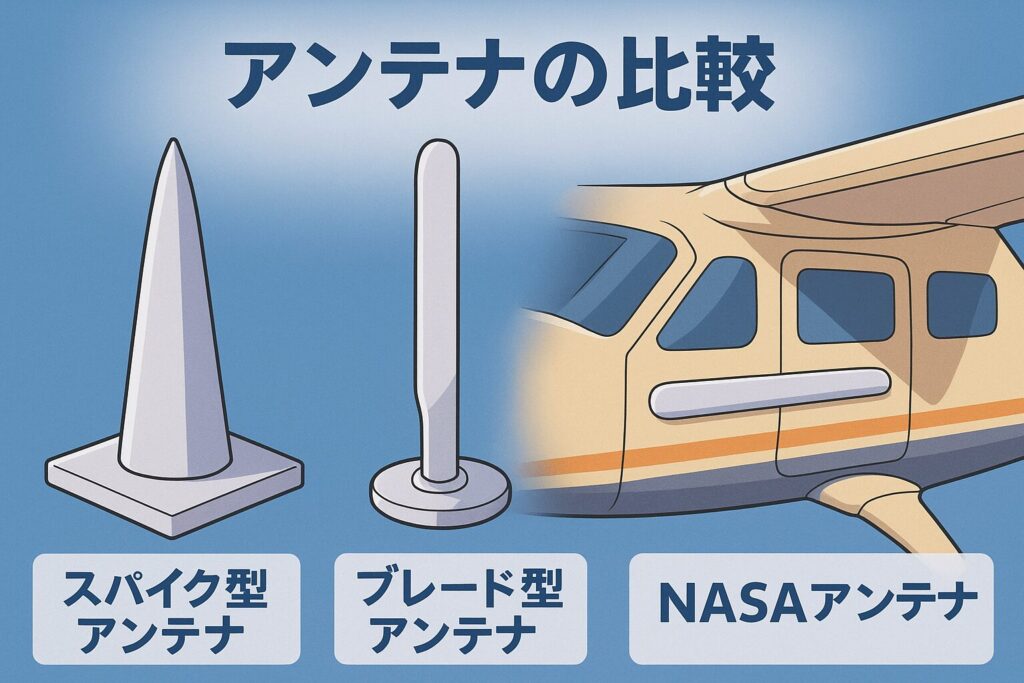

現在、航空機やドローンに搭載される通信アンテナは、外部に突き出す「ブレード型」や「スパイク型」が主流です。

しかし、これらは機体の空力設計を阻害し、燃費悪化やノイズ源としての課題がありました。

特にドローンやエアタクシーのような小型・軽量機体では、アンテナの配置ひとつが性能を左右すると言っても過言ではありません。

NASAはこの課題を解決するため

「構造一体型アンテナ」

という新しい概念に挑戦したのです。

アンテナが機体表面に馴染むことで、見た目のスマートさだけでなく、飛行中のトラブル(脱落・故障)リスクも激減します。

さらに、低空飛行中でも風切り音や摩擦を最小限に抑えるというメリットも見逃せません。

また、都市型ドローンやエアタクシーは将来的に「静音性」が求められます。

その意味でも、空気の流れを乱さないフラット設計は、次世代モビリティの鍵を握る技術と言えるでしょう。

NASAがアンテナ開発に取り組んだ3つの理由

商業航空だけでなくドローン・空飛ぶクルマも対象

この技術開発の中心にあるのが、NASAの「AAM(Advanced Air Mobility)」構想です。

これは、従来の旅客機だけでなく、自律型の小型航空機や都市型空飛ぶクルマの普及を見据えたプログラムです。

つまり今回のアンテナは

「空を飛ぶすべての機体」

が対象。

実際、テストには米軍の哨戒機だけでなく、将来の民間ドローン市場に対応した設計のバリエーションも含まれています。

私自身、JUIDA認定講師として多くの産業用ドローンに関わってきましたが、このような“全方位を視野に入れた設計思想”は極めて先進的で、民間でも大きな価値を持ちます。

通信の信頼性と安全性を向上させる狙い

通信の安定性は、特に自律飛行を行うドローンやエアタクシーにとって“命綱”とも言える重要要素です。

現状、衛星リンクが断たれるとドローンは制御不能に陥り、墜落や事故に直結するケースすらあります。

これは、すでに多くの現場で懸念されており

「落とせないドローン」

のために、安定したアンテナ技術が求められていた背景があります。

NASAが採用したフェーズドアレイ構造(電波の指向性を電子的に制御する技術)は、地上とのリンクを保ち続けるための理想的な手段です。

特に、低軌道衛星と静止軌道衛星の両方に対応できるという点は、都市・山間部・災害現場など幅広い環境における汎用性の高さを証明しています。

これにより、今後のドローン物流や緊急輸送の安全性が劇的に向上する可能性があるのです。

【実証された“5つの革新技術”】NASAのアンテナがもたらす未来

①空気抵抗を極限まで減らす設計技術

航空機にとって空気抵抗の低減は、燃費や安定性に直結する最重要課題のひとつです。

NASAが今回発表したエアロゲルアンテナは、その常識を根底から変える可能性を持っています。

突起のない完全なフラット構造により、従来のアンテナが生み出していた乱流やドラッグ(抵抗)をほぼゼロに抑える設計が施されているのです。

この仕組みは、特にドローンや空飛ぶクルマのような軽量機体にとって大きなメリットとなります。

空中での安定飛行はもちろん、バッテリー消費の最適化にもつながるため、長時間・長距離のフライト実現が現実味を帯びてきます。

また、空気抵抗を減らすことでプロペラやエンジンへの負荷も下がり、メンテナンス頻度の低減や部品寿命の延長にも寄与します。

②重量95%カット!エアロゲル素材の驚異

NASAが採用したエアロゲルは、世界で最も軽い固体素材として知られています。

その構成の約95%以上が空気でできており、わずか数グラムの重量で大面積をカバーできるのが特徴です。

この素材の最大の強みは、軽さと強度を両立している点。

従来の樹脂や金属をベースにしたアンテナでは難しかった

「軽くて壊れにくい」

という相反する性能を見事に両立しています。

商用ドローンやUAV(無人航空機)においては、1g単位の軽量化が航続時間や積載量を大きく左右するため、この素材の実装は業界にとって革命的です。

私自身、空撮用ドローンで撮影依頼を受ける際

「あと100g軽ければ、バッテリーを増やせるのに」

と感じた経験があります。

その100gすら削減できる技術が、今回のエアロゲルアンテナには詰まっているのです。

③信号干渉を抑えるアレイ制御機能

エアロゲルアンテナには

「アクティブ・フェーズドアレイ」

と呼ばれる構造が採用されています。

これは、アンテナの各ユニットを独立制御し、特定の方向へ電波を集中させる技術です。

これにより、他の通信機器との干渉を最小限に抑えつつ、必要な方向にだけ強い信号を飛ばすことが可能になります。

現場での実感として、都市部ではWi-FiやLTE、5Gといった電波が飛び交い、ドローンの通信が一瞬で切れるケースも珍しくありません。

しかし、この技術を導入することで、ノイズの多い環境下でも正確な位置情報や操作信号を維持できるという期待が高まっています。

また、将来的にはドローン同士が編隊を組んで飛行する

「スウォーム技術」

においても、個体間干渉の解消に寄与するでしょう。

④異なる軌道衛星に対応できる柔軟性

現在、航空機やドローンが活用する衛星通信は、「低軌道(LEO)」と「静止軌道(GEO)」の両方が存在します。

それぞれ高度も特性も異なるため、両方に対応するアンテナの実用化は、通信分野の難題とされてきました。

しかし、NASAのアンテナは、LEOとGEO両方への対応を1つのユニットで実現。

これは、今後多様な衛星ネットワークが同時並行で活用される時代において、非常に大きな意味を持ちます。

たとえば、災害現場で地上通信が断たれた際に、低軌道衛星で迅速な中継を行い、状況が安定したら静止衛星で持続的通信を確保するといった運用も可能になります。

このように、高度な柔軟性を持つアンテナは、単なる“軽さ”や“薄さ”を超え、多軌道環境での常時接続性という視点で他技術と一線を画しています。

⑤フラット&目立たない設置構造

最後に注目したいのは、その“目立たなさ”です。

航空機やドローンの外装に取り付けられる通常のアンテナは、突起として認識され、デザイン上の違和感を生みがちです。

対して、エアロゲルアンテナは表面に埋め込まれる構造のため、完全にフラットな外観を保ちつつ、内部で高性能な通信が可能です。

この特徴は特に、都市型空飛ぶクルマや旅客向けドローンのような“見た目”も重要視される機体において、高い評価を得ることになるでしょう。

また、突起がないことで鳥害対策や接触事故のリスクも低減でき、保守面でも大きな利点があります。

【現場テストの全貌】米軍・民間と連携した飛行試験

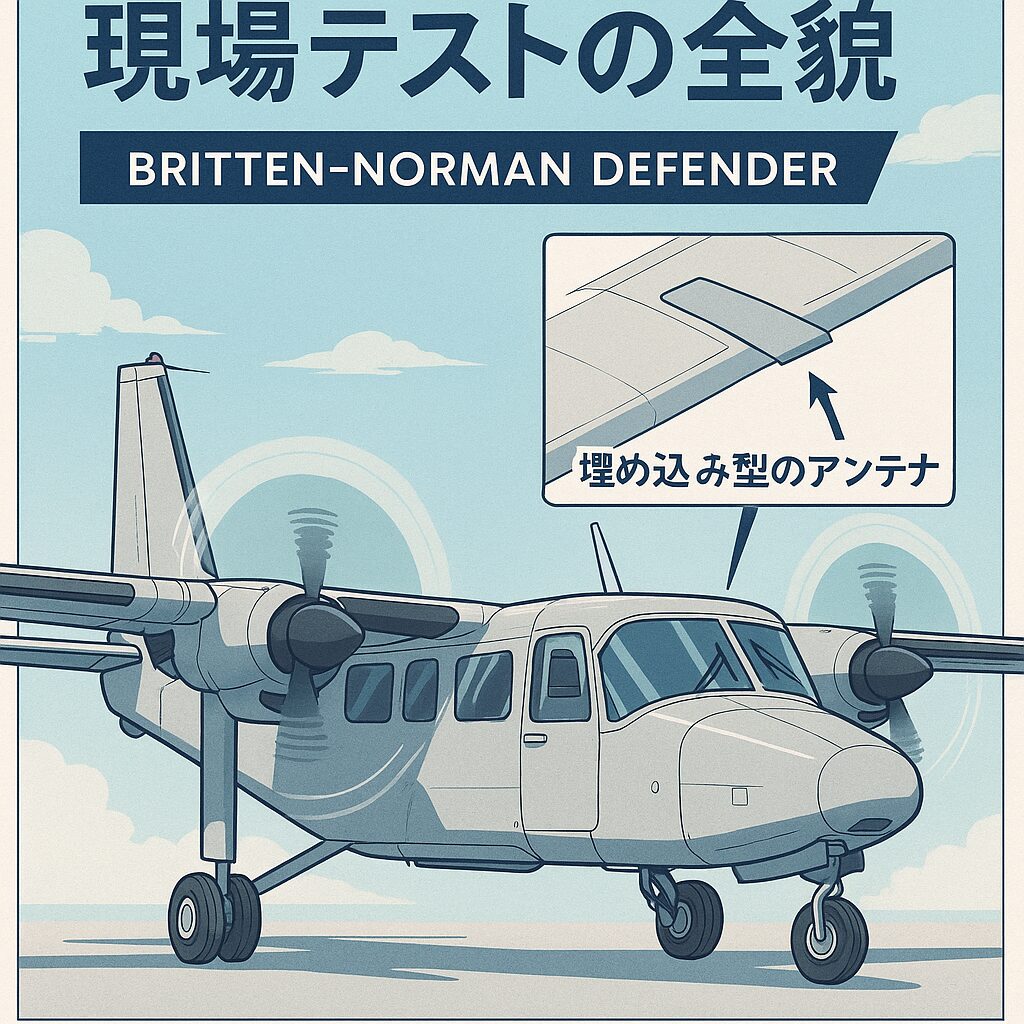

実験機「ブリテン・ノーマン ディフェンダー」による飛行

超軽量アンテナの革新性を裏付けるもの、それが実環境での飛行テストです。

2024年夏、米NASAは軍と連携し、有人試験機

「ブリテン・ノーマン ディフェンダー」

を用いて空中実証を実施しました。

この飛行試験の舞台となったのは、米メリーランド州・パタクセントリバー海軍航空基地。

この施設は、戦術機材や先進装備の評価で知られ、通常は最先端兵器や戦術機の試験に用いられる高セキュリティ環境です。

このような場所でのテストは、民間技術としては異例。

それだけ今回のアンテナにかける期待が大きいことを物語っています。

機体上部に装着されたフラット型フェーズドアレイアンテナは、従来のように目立つ突起がなく、空気抵抗を感じさせない設置スタイルで飛行。

離陸から着陸までの間、地上局と衛星を経由した通信が安定して継続されたことが確認されました。

NASAとEutelsatによる衛星通信の検証結果

地上試験では、NASAグレン研究センターと、衛星通信企業Eutelsat America社が共同で通信性能の検証を行いました。

使用された衛星は、静止軌道(GEO)に配置されたEutelsat衛星と、低軌道(LEO)を周回するKepler社の衛星。

異なる軌道環境でも、エアロゲルアンテナは柔軟に対応し、2種の通信方式を1つのデバイスでカバーできることが証明されました。

これは、将来のドローン物流や都市型モビリティ(UAM)において、状況に応じた衛星切替を自動で行う技術の前提条件になります。

また、ビームの指向性制御により、移動中でも高品質な通信を維持できるという特性も確認され、既存アンテナとの差異を明確に示す結果となりました。

この成果は今後のエアタクシー・災害対応ドローン・遠隔操作型UAVといった機体に、大きな恩恵をもたらすと見られています。

今後のテスト予定と量産化への見通し

NASAは2025年以降、柔軟性をさらに高めた“曲面対応型アンテナ”の開発に移行する方針です。

これにより、より小型な機体やドローンにも、機体形状を問わずフィットする通信装備が搭載可能になります。

現段階での課題は、大量生産時のコストバランスと素材の安定供給にあります。

しかし、航空・宇宙業界では既に複数の企業が協力体制を敷いており、2026年以降には民間市場への導入が見込まれています。

特に、ドローン配送や遠隔医療など

「即時通信の安定性」

が求められる現場では、このアンテナが“標準装備”となる可能性が高まってきています。

柔軟性のあるアンテナの開発フェーズ

次世代モデルは、エアロゲルをベースにした多層フィルム構造で、紙のように薄く、プラスチックのように柔軟で、ガラスのような強度を持つとされます。

この構造は、凹凸の多いドローンの機体表面や、球面構造を持つ飛行船型UAVにも自然にフィットすることを可能にし、設置自由度を大きく向上させるでしょう。

NASAグレン研究所の研究員も

「この技術が確立されれば、地上設備と機体の境界が消える」

と明言しており、機体全体が“通信装置”となる未来も見え始めています。

こうした流れを受けて、民間事業者の間では

「自社ドローンにもこのアンテナを搭載できるのか?」

という問い合わせが急増しており、JUIDAスクールなどの講習現場でも受講者からの関心が高まっています。

【民間ドローン・エアタクシーへの応用】この技術はどう生きる?

ドローン配送の通信強化と安全性確保

商用ドローンが社会インフラとして定着しつつある今、通信の安定性と安全性の確保は最優先事項です。

航空機に埋め込める超軽量アンテナの実用化は、この課題を根本から解決するカギとなります。

現在、日本国内でも医薬品や食品のドローン配送が実用段階に入りつつありますが、都市部や複雑な地形での通信断や誤動作は、運用側の大きな悩みです。

このNASAの新型アンテナは、フェーズドアレイ構造により、衛星とのリンクをリアルタイムで自動制御し、電波干渉を極限まで低減できます。

たとえば、Wi-FiやBluetooth、5Gが入り乱れる都市部での配送任務においても、クリアな通信チャネルを維持できるため、位置ズレや緊急着陸といった事故の防止につながります。

また、これまで小型ドローンでは物理的にアンテナを搭載するスペースに限界がありましたが、“機体と一体化するフラットアンテナ”なら小型機にも適用可能です。

これは、物流業界における中型以下の機体普及を後押しする要因になります。

次世代エアモビリティ(AAM)との親和性

AAM(Advanced Air Mobility)、いわゆる「空飛ぶクルマ」のような次世代モビリティが現実味を帯びる中、航空通信の次世代化は必要不可欠なテーマです。

都市部でのエアタクシー運用においては、地上設備と連携した滑走路なき離発着、高精度ナビゲーション、衛星通信による自動経路制御など、一秒の通信ロスが命取りになるような運用が前提です。

従来のスパイク型やドーム型のアンテナでは、空気抵抗やノイズ、設置の物理的制約が課題となり、小型のAAMには不向きでした。

しかし、NASAの超軽量アンテナは、機体形状に合わせて自由に曲げて設置できる柔軟性を持ち、都市型機体にも違和感なく組み込める設計がなされています。

さらに、フェーズドアレイ構造の電子ビーム制御により、常時安定したリンクが確保できる点も、AAMの完全自動運転を支える重要技術として位置付けられています。

この技術が一般化すれば、騒音・安全・接触リスクといった都市型運用の障壁を越える大きな一歩となるでしょう。

災害時・山間部のインフラ補完にも有効

通信環境が整っていない山間部や災害現場では、ドローンが“空のライフライン”となるケースが増えています。

2020年代に入り、日本でも地震・豪雨・山火事による孤立地域へのドローン物資搬送が実際に行われ、その有効性が証明されてきました。

しかし、これらの地域では、地上基地局が破壊されている場合も多く、衛星通信の安定性が“飛行の成否”を左右するシビアな環境でもあります。

NASAのエアロゲルアンテナは、通信衛星と瞬時にリンクし、自動で最適なビーム方向へ指向制御を行うため、遭難者探索・物資投下・遠隔操作による測量など、あらゆる用途で機能を発揮します。

しかも、従来の大型衛星装備が不要となるため、軽装備・短時間の準備でミッション展開が可能というメリットもあります。

私の現場経験でも、一時的に空が曇っただけで通信が不安定になるような場面は何度もありました。

そんなときに“どんな天候でも確実に通じるアンテナ”があれば、どれほど心強いか…それが現実になろうとしているのです。

【比較】既存の航空・ドローンアンテナ技術との違い

突起型アンテナとの構造・性能の比較

従来の航空機やドローンに搭載されてきたアンテナは、多くが「突起型」構造を採用しています。

いわゆる

「ブレードアンテナ」

「ホイップアンテナ」

「ドームアンテナ」

などがこれに該当します。

これらのアンテナは、構造がシンプルで取り付けも比較的容易ですが、空力的には大きな欠点を抱えています。

突起部分が風を受けることでドラッグ(空気抵抗)が発生し、飛行効率を下げてしまうからです。

対して、NASAが開発した航空機に埋め込める超軽量アンテナは、機体表面に沿って密着させる「フラット構造」で設計されています。

この設計により、空気の流れを乱さず、静音性も確保。

さらに、突起がないことで鳥との衝突や異物接触のリスクも大幅に減少します。

また、ブレード型などの突起アンテナは「物理的な向き」によって受信性能が変動しますが、NASAのアンテナはアレイ制御により、電子的にビーム方向を調整することが可能。

これにより、機体の角度や姿勢に左右されず、常に最適な通信環境を維持できるのです。

重量・消費電力・通信範囲の性能比較

既存のアンテナでは、使用する素材や構造によって「重量」は数百グラム〜数キロに及ぶケースもあり、ドローンのような軽量機体にとっては搭載負荷が非常に大きいという問題がありました。

NASAのエアロゲルアンテナは、その構成の95%以上が空気という超軽量素材で作られており、搭載による負担がほぼ無視できるレベルです。

加えて、電子ビーム制御による信号の向き調整が可能なため、回転式や可動式の機械部品を必要とせず、モーターやサーボといった消費電力の大きな装置を排除できる点も大きな利点です。

通信範囲においても、従来は「指向性の狭さ」がネックとなっていましたが、新型アンテナはLEO・GEO両方の衛星に対応可能。

これにより、高空域・都市部・山間部を問わず、長距離かつ高精度の通信を実現しています。

特に災害対応用ドローンでは、低空飛行と長距離通信を両立させる必要があり、このアンテナが「理想解」として期待されているのも納得です。

導入コストとメンテナンス性の違い

アンテナを導入する際、多くの事業者が気にするのが「初期コスト」と「メンテナンス性」です。

従来の突起型アンテナは、構造が単純なぶん価格も安価ですが、設置スペースが必要で、風雨による劣化や破損リスクが高いという弱点がありました。

特にドローンや小型機は、機体を小さく軽く保つ必要があるため、設計の自由度を犠牲にする形でアンテナを搭載せざるを得ないという現実がありました。

一方、NASAの新型アンテナは、表面埋め込み型のため設置自由度が高く、外部損傷のリスクも大幅に軽減されます。

柔軟な素材でできていることから、破損時の交換作業も

「モジュール単位」

で可能になる見込みであり、メンテナンス工数の削減や人件費の圧縮にもつながります。

現段階では、先端技術ゆえにコストはやや高めとされますが、将来的な量産体制の確立により、一般商用ドローンへの標準搭載も現実的です。

コストだけを見て選ぶ時代から、安全性・信頼性・効率性を包括的に評価する時代へ。

この視点が、今後のアンテナ選びを大きく変えることになるでしょう。

【考察】この技術が航空業界にもたらす可能性

通信途絶のリスクをゼロに近づける意義

航空機やドローンが安定的に空を飛ぶために欠かせないのが、常時通信の確保です。

特に都市部や山間部では、地上局との電波干渉や通信障害が頻発するため

「通信断=事故リスクの上昇」

という構図は避けられません。

この課題に対し、航空機に埋め込める超軽量アンテナが提供する最大の価値は

「接続の継続性」

です。

従来の機械式や突起型アンテナでは、方向調整のタイムラグや動作不良が通信ロスの原因になっていましたが、電子制御によるビームステアリングによりそれらを一掃できます。

LEO・GEOを問わず複数の衛星にシームレスに接続できる構造は、万が一の通信断が生じても即座に切り替えられる保険的機能を果たします。

これは、空のモビリティ社会において「命を預けられる通信技術」と位置づけるにふさわしいでしょう。

とりわけ、ドローンの自動航行・遠隔操作化が進む今

「どんな環境下でも確実に通信できる」

という技術的裏付けは、国の制度や認証基準にも強いインパクトを与えるはずです。

都市空域での運用と法整備への影響

次に見逃せないのが、都市空域における運用拡大と、それに伴う法制度への波及です。

現在、日本では国交省が推進する

「空の道構想」

により、エアタクシーやドローン配送が制度化されつつありますが、その根幹にあるのは

「通信の信頼性と透明性」

です。

従来のアンテナでは、電波の死角や反射の問題で

「このルートは飛べない」

という制約が生まれていました。

しかし、全方位にフラットに通信可能な埋め込み型アンテナなら、ビルの谷間や複雑な市街地でも正確なリンクの維持が見込まれます。

このような技術的信頼性が確立されれば、法整備にも柔軟性が生まれ、より多くの都市で空域利用が可能になるはずです。

つまり、技術の進歩が法制度を後押しし、最終的には私たち市民の利便性にも直結するという構図が見えてきます。

都市部におけるドローンの

「目視外飛行(BVLOS)」

が正式に許可されるには、通信の冗長性と安全設計が必要不可欠。

この新型アンテナは、その要件をクリアする数少ない技術基盤の一つです。

JUIDAライセンス保有者として見た現実的な実装シナリオ

私自身、JUIDA認定講師として年間100人以上のドローン操縦者を育成していますが、受講者の多くが

「目視外飛行の不安」

を口にします。

その背景には

「通信が切れたらどうなるのか?」という恐怖があります。

この点において、NASAのアンテナ技術が商用レベルで導入されれば、これまで免許取得をためらっていた人たちの背中を押す材料になると感じています。

また、ドローンスクールでの機体導入も変わってくるでしょう。

現在の教育用機体は、アンテナの位置や構造がむき出しで、初心者が触れて破損させてしまうことも少なくありません。

埋め込み型アンテナが普及すれば、操縦トレーニング中の事故リスクも減り、スクール側の機体メンテナンスコストも抑えられるのです。

さらに現実的な展開として、まずは消防・警察・防災機関などの公共ドローンから先行導入が進み、そこから物流・測量・空撮業界へと波及する流れが考えられます。

一度安全性と性能が実証されれば

「もう突起型には戻れない」

という現場の声が多数上がることは間違いありません。

【まとめ】航空機に埋め込めるアンテナが切り拓く未来とは?

今回の記事で見えてきた5つの要点

「航空機に埋め込める超軽量アンテナをテスト」

というテーマで掘り下げた本記事では、NASAが開発・検証を進めるエアロゲルアンテナの実力と将来性を多角的に検証してきました。

まずひとつ目は、空気抵抗を極限まで削減する構造設計。

突起型アンテナに比べて圧倒的に空力性能に優れ、飛行効率や機体寿命への貢献が期待されます。

次に、世界最軽量レベルのエアロゲル素材の採用。

その構成は95%以上が空気という驚異的な軽さで、小型機体にも適用可能な軽量通信装備の実現が可能となりました。

三点目は、信号干渉の抑制と高度なアレイ制御技術。

電子的に指向性をコントロールすることで、都市部や山間部でも高精度な通信を維持できる柔軟性を確保。

四点目は、異なる軌道の衛星(LEO・GEO)への同時対応。

将来的なマルチネットワーク社会を見据えた構造は、災害時の通信や物流インフラとしても極めて有用です。

そして、五点目が、フラット&視覚的に目立たない設置スタイル。

機体美観やメンテナンス性に優れ、民間ドローン・空飛ぶクルマの社会受容性を一層高める設計となっています。

今、個人・企業が知っておくべきこと

この技術はまだ“未来の話”ではありません。NASAは既に米海軍との飛行試験や衛星通信テストを完了させ、量産と普及フェーズへと踏み出しています。

特に物流ドローン、インフラ点検、エアタクシーなどを手がける企業は、いち早く情報をキャッチし、導入検討を進めることで市場優位性を得るチャンスが広がります。

一方、JUIDAライセンス保有者やこれから受講を検討している方々にとっても、本技術は運用の自由度を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

通信の安定性は飛行許可やリスク管理に直結し、今後の制度改正にも関わるポイントです。

「空を飛ぶのが当たり前の時代」

に備えて、今知っておくべき情報を、今のうちにキャッチアップしておくことが成功への鍵となるでしょう。

次に読むべき記事や関連技術の紹介

今後の展開をより深く理解したい方には、以下の記事や情報源をチェックしておくことをおすすめします。

まずは、JUIDAライセンスの取得に関する完全ガイドです。

制度背景や講習内容を具体的に解説し、実務での活用例まで紹介しています。

また、空飛ぶクルマや次世代ドローンの進化に不可欠なもう一つの技術

「VTOL型機体の通信制御」

についても、近日中に別記事で取り上げる予定です。

さらに、国交省のドローン飛行ルール最新ページも必ず確認しておきましょう。

空域利用や通信関連の法制度改正は、企業活動にも個人操縦にも直結します。

未来の空を設計する技術は、もはや空想ではなく現実の選択肢です。

常に最先端の動向を追い、自分なりの判断軸を持つことが、これからの“空の時代”を生き抜くための第一歩となります。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @skyteclabs でも毎日つぶやいています!